「IDGs」で持続可能なビジネスを実現するには

SDGs(Sustainable Development Goals)の次なるトレンドとして、昨年グローバルで生まれた「IDGs(Inner Development Goals)」をご存じでしょうか?SDGsを実現するためには私たち一人ひとりの内面成長が必要不可欠であり、「IDGs」は、人材育成や組織開発の世界の第一人者やGoogleやIKEAなどの世界的な企業も関わり、これからの時代に求められる人材育成の要素をフレームワークとして取りまとめたものです。

今回は、SDGsや組織開発、人材育成に深い知見を有し、「IDGs」を日本で紹介する初の書籍『IDGs 変容する組織』の共著者であるGift&Share合同会社 代表の佐藤彰さんに「IDGs」の基本と組織においてできる取り組みについて伺いました。

<プロフィール>

佐藤 彰(さとう あきら)/Gift&Share合同会社代表

2003年に東京電力に入社。震災・事故対応を第一線で対応した後、経営企画組織・労務人事戦略担当として再生戦略を担う。その後、グローバルベンチャーのHRマネージャーとして組織の人事基盤を整備し、組織開発・人材育成を支援する企業にて100社以上の組織開発や人材育成に携わる。2017年から2030SDGsのプロファシリテーターとなり、大企業・行政・学校向けに約200回以上・2万人近くもSDGsのワークショップやその後の戦略策定・実行支援に取り組む。現在は、奇跡の経営として日本でも注目された世界最先端の組織戦略『セムコスタイル』の組織開発コンサルティングや、ウェルビーイング経営の実現支援、コーチング、IDGsを取り入れたリーダーシップ開発・人材育成などに注力している。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「IDGs」とは

──「IDGs」の概要について、基礎的なところから教えてください。

「IDGs(Inner Development Goals)」とは、SDGsを実現するために必要な私たちの内面成長の要素をフレームワーク化したものです。「IDGs」を説明する上で欠かせないのは、SDGsの世界的な進捗です。2015年に国際連盟加盟国の全会一致で採択され、2030年までの持続可能な開発目標として定められたSDGs。すでに半分の期間が経過し、認知は世界中に拡がっていますが、実態としては達成にほど遠い状況です。残りの期間で従来の延長上にはない変革が求められています。

しかし、SDGsウォッシュ(実態が伴わないのにSDGsに取り組んでいるように見せかけること)などの表面的な取り組のみに留まってしまっているケースも少なくありません。SDGsを実現させるために何か足りない要素があるのではないかと課題意識を抱いたのが「IDGs」が生まれたきっかけです。SDGsを実現して形にしていくのは、あくまで私たち『人』です。VUCAと呼ばれる複雑かつ激変する社会において、持続可能な世界を実現するというこれまでにない難しい挑戦を達成していくためには、私たちの意識レベルを高めることが求められています。まさに、アルベルト・アインシュタインの『いかなる問題も、それを作り出した同じ意識によって解決することはできない』の言葉にあるとおりです。

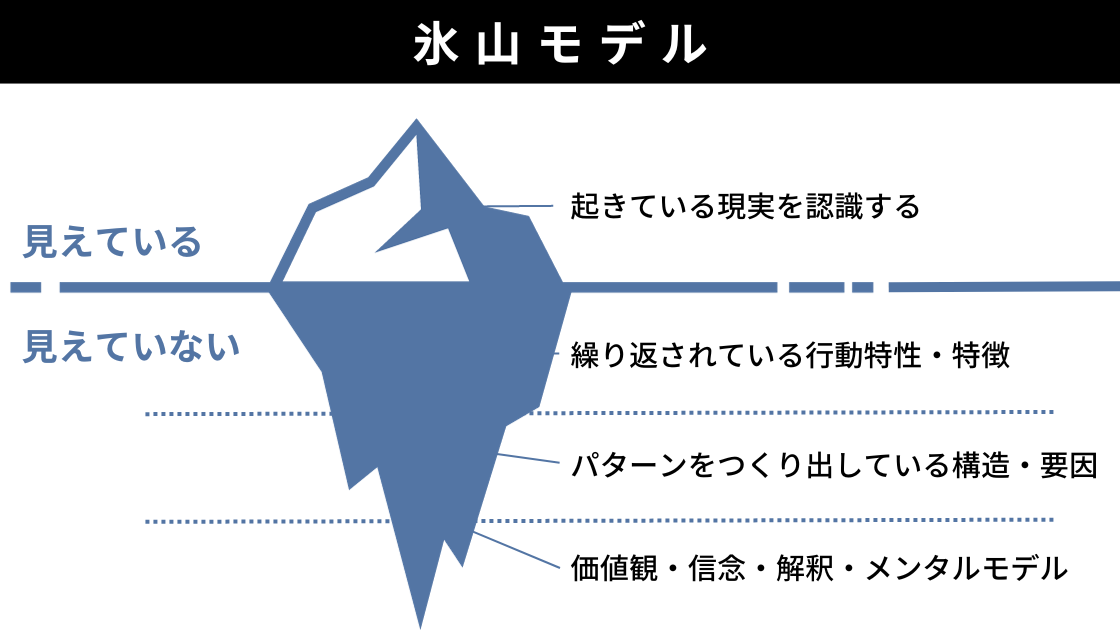

この点に関しては、『世界はシステムで動く』の著者であり、世界サステナブルの火付け役としてMITの特別研究員も務めたドネラ・メドウズ氏が提唱した氷山モデルが分かりやすいです。海面から見える氷山はごく一部であり、見えない海の中には大きな氷山が存在しています。これと同じく、気候変動はじめ、政治経済、国際情勢などのさまざまな出来事の見えない背景には、それを引き起こしている行動パターンや、その行動パターンを生む構造、その背景にある価値観や前提・信念が影響しているのです。

つまり、私たちの意識がこの世界状況を引き起こしているのだとしたら、私たちの価値観・前提・信念をはじめとした意識や、それによって引き起こされる構造や行動パターンを変えていかなければ世界は何も変わらないということです。

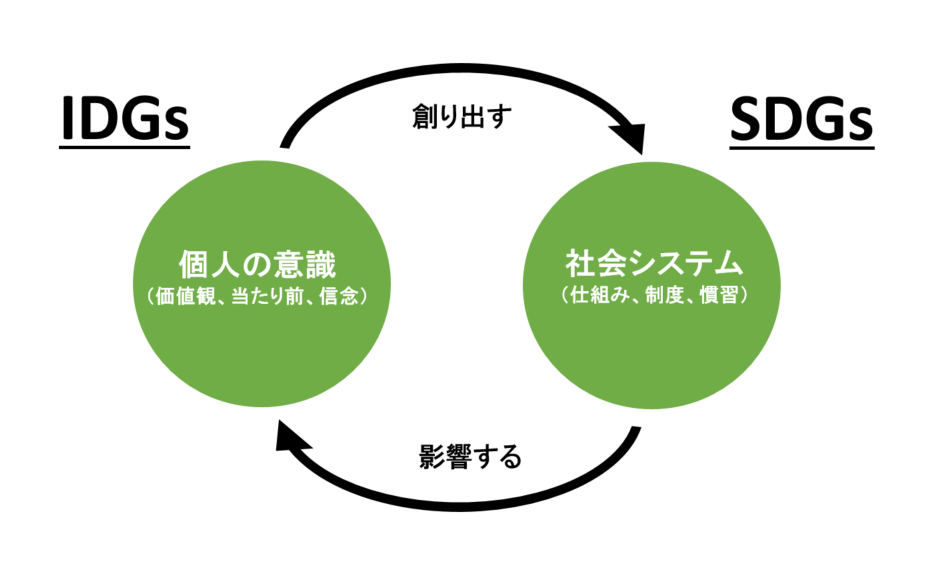

ここまでの話を踏まえてSDGsと「IDGs」の関係を整理すると、上図のような形になります。個人の意識である「IDGs」が社会システムであるSDGsを創り出し、その社会システムが個人の意識にも影響するというスパイラルが創り出されます。こうしてSDGsの実現に求められる私たちの内面成長に必要な要素の検討が2020年から始まり、2022年に「IDGs」が生まれました。

「IDGs」の策定にあたっては、IDGsイニシアチブという非営利のオープンソースなプラットフォームが設立され、50以上の学術機関・組織・コスタリカ政府が参画しています。企業ではGoogleやIKEA、Ericsson、Spotifyなどの世界的企業がパートナーとして連携しています。また、心理的安全性の概念を提唱したエイミー・エドモンソン博士、成人発達理論で知られるロバート・キーガン博士、学習する組織やシステム思考を提示したMIT上級講師のピーター・センゲ、U理論のオットー・シャーマーなど多くの著名人も応援者として関わっています。

「IDGs」では、内面開発に向けたフレームワークや実践ツール、研究などを提供しており、100か国・300以上のIDGs Hubが活動するなど、世界中でも注目を集めています。また、2023年10月2日・3日にはグローバルでIDGsサミットが開催される予定であり、この勢いは益々増していくでしょう。

<参考>

■IDGsウェブページ

■IDGsサミット2023

「IDGs」のフレームワーク

──先ほど紹介いただいた「IDGs」のフレームワークについて、具体的に教えてください。

SDGsが17のゴールと169のターゲットで構成されているように、「IDGs」においても『5つのカテゴリー』と『23のターゲットスキル』が設定されています。

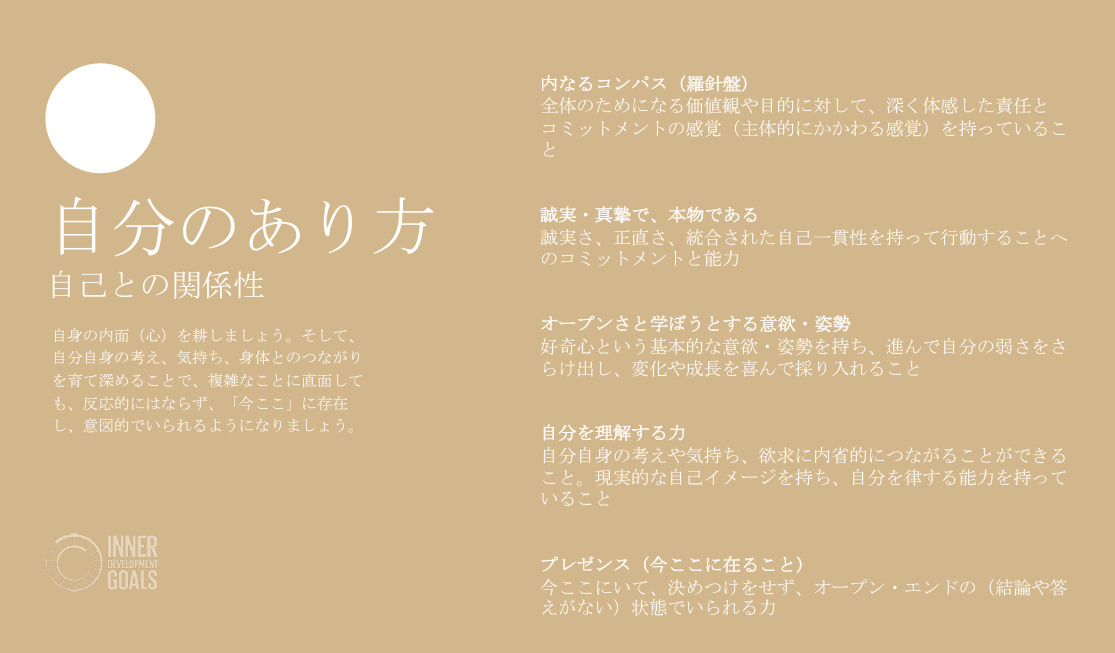

「IDGs」の5つのカテゴリーでは、これからさらに問題・課題が複雑化・高度化していく中で私たちに問われる内面成長の要素が網羅されています。それぞれ1つずつ解説していきましょう。※

(1)自分のあり方(Being)

自分自身との関係性のことを指します。自分自身の価値観や意識、身体との繋がりを重視することで意図的に行動できるようになります。昨今、企業から『社員の主体性をいかに引き出せばよいか』といった相談を経営者・人事から受けることが増えました。より具体的には、社員が新規価値・付加価値を創造できるような意欲をどうすれば発揮できるか、SDGsをやらされているのではなく自発的に進めるにはどうすればいいか、などの相談です。そうした背景からも『パーパス』というワードが注目されていますが、『なぜそこで働いているのか』『何を実現したいのか』『創り出したい未来は何か』などの問いに1人ひとりが答えるのは難しいのが実態です。現実問題として、会社もESG投資をはじめとした外圧に応えること、社員は会社からのKPIに応えることに意識が向いてしまっています。

これらの外部の要請に応えることを『アウトサイドイン』と言いますが、外部の要請に応えることは前提として『その先にどんな未来を創り出したいのか』といった内発的動機からくる『インサイドアウト』が重要です。この内側から湧き出る意欲が、難しい問題を乗り越えるための原動力になってくれます。

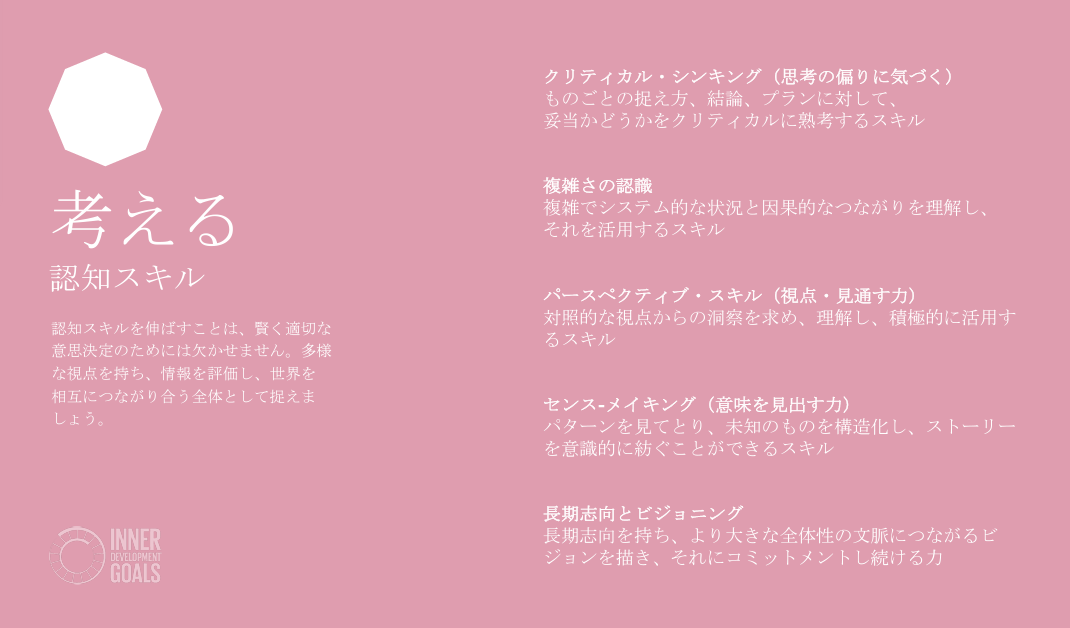

(2)考える(Thinking)

認知スキルのことを指します。溢れる様々な情報を正しく認知することは適切な判断をする上で非常に重要なポイントです。これまではロジカルシンキング(論理的思考)が重視され、企業でもその研修を取り入れているところは多くあります。しかし、ロジカルシンキングは物事を分けて問題の真因を探ろうとする思考法のため、SDGsをはじめとした問題は要素が複雑に絡み合って生じていることからロジカルシンキングだけでは対応できません。

つまり、こうした複雑な問題に対応するための思考・認知スキルのアップデートが求められているということです。その具体例としてはシステム思考、多様な視点から物事を捉える力、シナリオプランニングをはじめとした長期的な視点、そしてSDGsの実現に重要であるバックキャスティングの考え方などがこのカテゴリーの中でのターゲットスキルに含まれています。

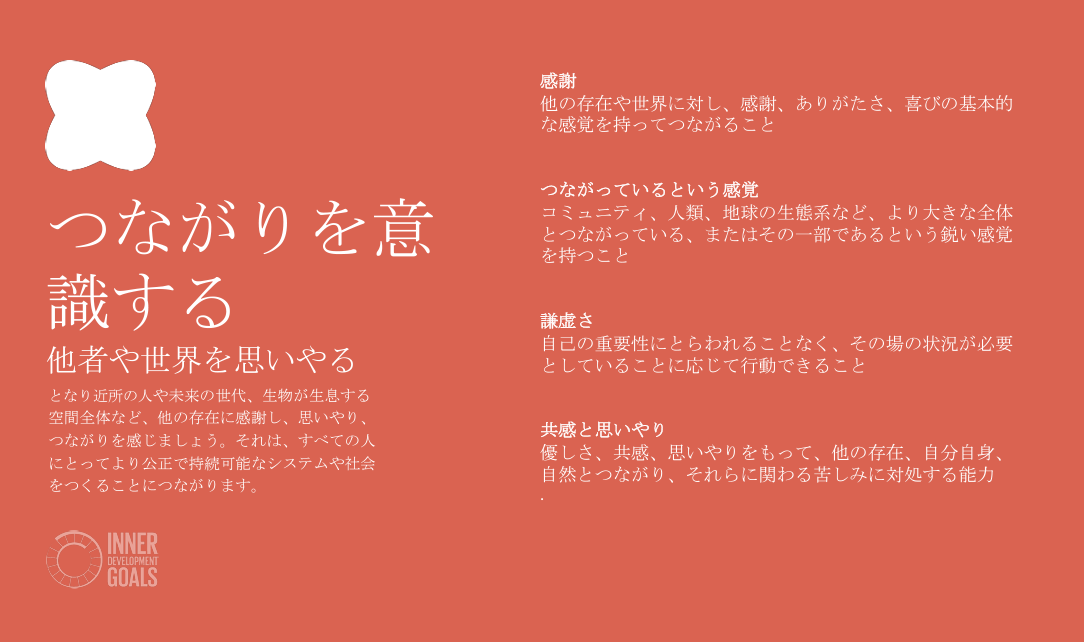

(3)つながりを意識する(Relating)

どれだけの範囲を自分に関わっている、繋がっている感覚として捉えられるかが問われます。これには様々な他者、価値観であったり、動物や自然といったものも含まれます。人間関係でいえば、近年では、心理的安全性や自律分散型組織をはじめとする組織開発が注目されています。いかに1人ひとりのパフォーマンスを引き出し、強みを掛け合わせてシナジーを発揮することを組織は追い求めていますが、実状は『三人寄れば文殊の知恵』どころか足を引っ張り合ってしまっている組織も少なくありません。

SDGsを実現していくためには、自組織はもちろん他組織ともコラボレーションしていくとともに、いかに社会課題を自分ゴト化として捉えられるかが重要になってきます。その中で課題を自分ゴト化していくためのスキルや、他者とのつながりを育むために求められる要素がこの項ではまとめられています。

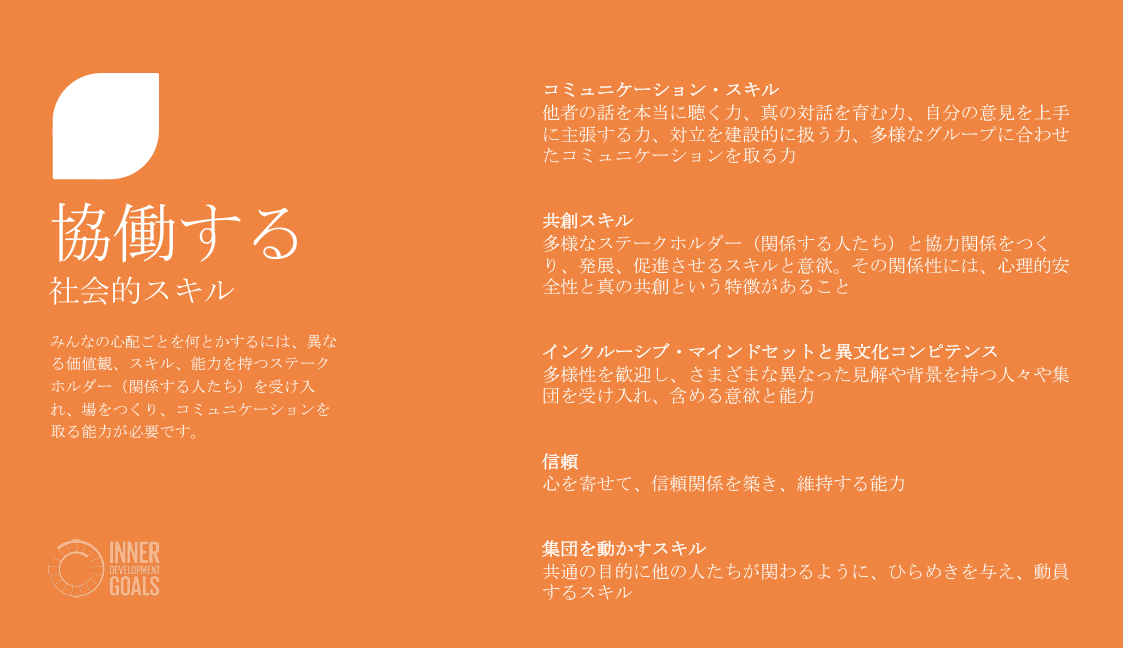

(4)協働する(Collaborating)

社会的スキルとも言えますが、様々な価値観を持つ人々(ステークホルダー)をお互いに認め合い、コミュニケーションを取ることが必要です。これからの時代、自組織だけでできることには限界があります。2050年のカーボンニュートラル達成をはじめ、これまでにない難しい問題に向き合っていくためには、業界や産官学など関係者全体を巻き込んで新しい動きを創り出していくことが不可欠です。

協働する(Collaborating)では、周りを巻き込んでいくスキル(コレクティブ・インパクト)や、考え・視点・価値観の異なる多様性も取り入れていくダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンなどに求められる要素がまとめられています。

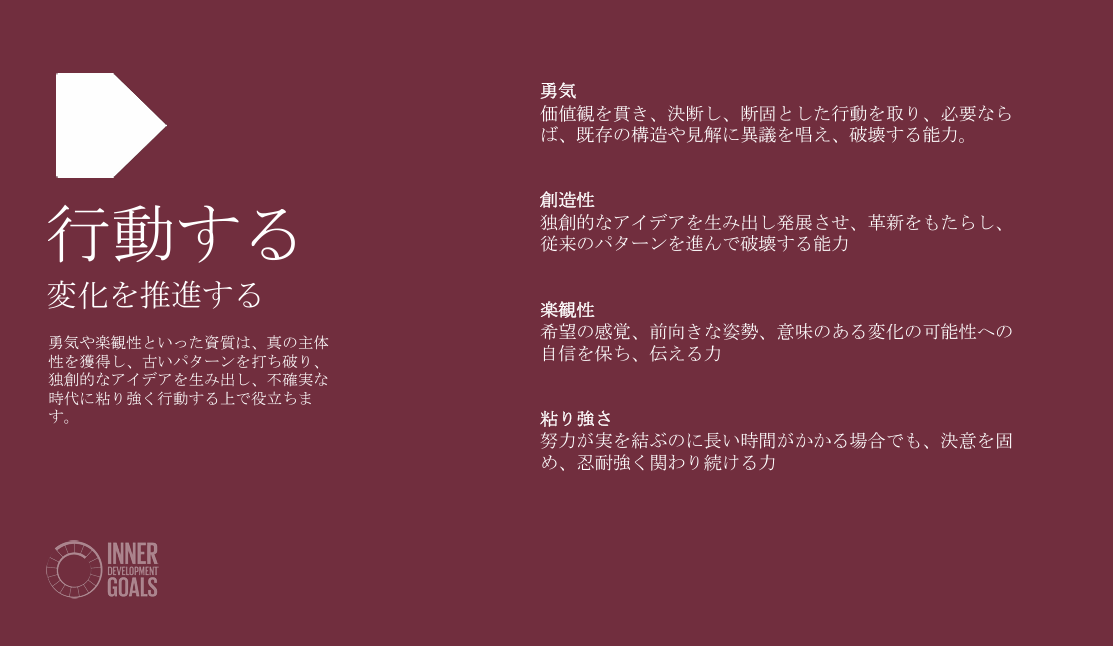

(5)行動する(Acting)

行動は変化を推進することに繋がります。いかにマインド・スキルが高まったとしても、実際に行動しなければ変化を生み出すことはできません。しかしながら、VUCA時代においては答えもない・成功するかどうかもわからない中で行動し続けることが求められるため、決して簡単なことではないのです。

行動する(Acting)では、こうした先行き不透明な中でもチーム・個人が行動し、変化を推進し続ける『チェンジエージェント』に必要なスキルがまとめられています。

「IDGs」を目指すために組織ができること

──「IDGs」な組織を目指す上で、組織はどのような施策や取り組みが考えられるでしょうか。

「IDGs」は、いわば『人間ドック』のようなものだと考えています。『健康』は非常に抽象的なものです。自分は健康だと思っていても、気づかないうちに病気が進行していたり、病気ではなくとも何らかの理由で心身ともにパフォーマンスが低下していたりすることは往々にしてあるものです。こうした曖昧な健康を把握するために、健康診断や人間ドックで自身の状態・課題を知り、パフォーマンスを高めるために必要な要素を明らかにしていくわけです。健康と同じく人の成長も極めて抽象的なもの。スポーツにおいて『心・技・体』といった言葉があるように、何が求められており、何が自分には強みとしてあり、一方で何が課題としてあるのかを明らかにしてくれるものが、「IDGs」の5つのカテゴリーと23のターゲットスキルだと私は捉えています。

組織で起きていることを明らかにする

上記のように捉えたときに、まず取り組むべきことは組織で起きていることを明らかにすることです。冒頭で氷山モデルと共にお伝えした通り、組織で生じているさまざまな課題や事象の背景には、行動パターン・構造・メンタルモデルが影響しています。その視点から、自組織で起きていることの『見えない領域』にも意識を向けて、過去からどんな行動パターンが繰り返されているのか、なぜそのパターンが生み出されるのか、何が前提や価値観となっているのかという点に向きあい、1つひとつ紐解いていくことが大切です。

ただし、これらのアクションには高い認知スキルが必要なため、従来は組織開発コンサルティングの専門領域となっていました。しかし、最近ではさまざまなメソッドが生まれており、それらを活用することでより深い対話を実現できるようになりました。これにより組織で起きている構造の明確化と、何から手をつけることが有効なのかのレバレッジポイントを明らかにできるようになっています。

まずは外部のプロファシリテーターを活用して、重要課題をテーマにワークショップを開催するというようなステップから始めてみるとよいでしょう。

以下に参考になるメソッドををご紹介します。

・SOUNDメソッド®

「IDGs」の23のターゲットスキルの観点で自組織のチーム・メンバー状態、人材育成施策を棚卸・評価する

組織に必要なレバレッジポイントが見えてきたら、「IDGs」の23のターゲットスキルの観点で自組織のチーム・メンバー状態、人材育成施策を棚卸・評価していきます。現状で足りない要素や、実施しているものの効果があまり出ていない施策があれば、そこからテコ入れをしていく形です。

これからの人材育成施策を考える上で重要なのが、ハーバード・ケネディ・スクールのロナルド・ハイフェッツが指摘した『技術的問題と適応課題の区別』です。従来の研修をはじめとした施策は、知識・経験・ノウハウ・心構えをインプットするものが大半でした。これらは解決が比較的容易である技術的問題には有効なのですが、今向き合わないといけない複雑化した適応課題には十分ではありません。

| 技術的問題 | 適応課題 | |

| 問題の種類 | 顕在化している見えやすい問題 | 潜在的な見えにくい問題 |

| 問題の原因 | 原因を定義しやすい | 何が問題なのか、なぜそれが起きているのか分かりづらい |

| 解決方法 | 既存の技術、知識、経験で解決できる | これまでの価値観、信念、役割、マインドセットの変化が必要 |

この適応課題に取り組むためには、自分自身に矢印を向けて、これまでの価値観・信念・固定観念に向き合って変化させていくことが重要になります。これらは自分がこれまでに培ってきたスタイルの否定や批判のように受け取られがちなため、抵抗や葛藤が生じる領域でもあります。しかし、ここを乗り越えていかない限りは氷山モデルによって生み出されている組織の本質的な課題を解決することはできません。

最適な学習方法を選択し実行する

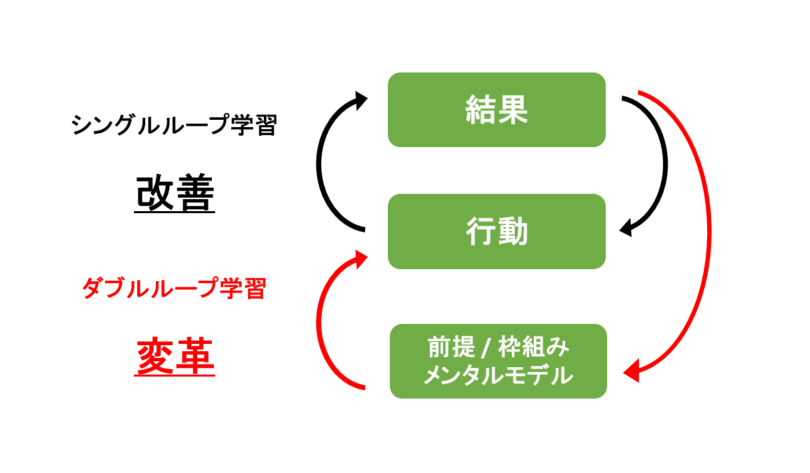

従来の人材育成のような『シングルループ学習』ではなく、そもそもの前提や枠組みから問いただす『ダブルループ学習』の施策が適応課題の解決においては必要になってきます。

『ダブルループ学習』は、単なるインプット型の研修では実現できません。対話や内省を通じて、無自覚であった自らの思考パターンや価値観の癖を自覚化し、自らを変容させていくことが求められるからです。これには体験をベースとしたワークショップが極めて有効です。

例えば、ゲーム体験を通じてSDGsの本質だけでなく自らのリーダーシップやコミュニケーションスタイル・価値観に気づける『2030 SDGsカードゲーム』や、抽象的な自分自身のパーパスや価値観が明らかとなる『レゴ®シリアスプレイ®』などがあります。また、複雑化していく問題を自分ゴト化しコミットメントを高める上では、シナリオプランニングやシステム思考、変化の連鎖をデザインする『変化の理論(セオリー・オブ・チェンジ)』を人材育成に取り入れていくことも効果が高いと考えます。

こうして組織のポテンシャルを引き出すキーマンは経営層・リーダーです。トップ・ミドルから「IDGs」のエッセンスを取り入れて内面成長を促すと共に、リーダーシップ開発で『成人発達理論』の観点も取り入れることで、組織の実態に応じた人材育成施策が構築できるようになります。

(※参考記事:「成人発達理論」を活用して、多様化する人材をマネジメントする方法とは)

また、組織の状態が人の可能性を押し留めていたり、成長させない仕組みを生み出していたりすることも往々にしてあります。『セムコスタイル』のような最先端の組織戦略を取り入れて体質改善も並行して進められると、組織開発・人材育成の相乗効果で組織パフォーマンスは飛躍的に高まっていくはずです。

(※参考記事:「セムコスタイル」で社員の主体性と業績を引き出す本質的な取り組みとは)

なお、「IDGs」の各ターゲットスキルを高めるためのツールキットも開発されており、「IDGs」のWebサイトに英文で掲載されています。書籍『IDGs 変容する組織』の中には一部ではありますが和訳したものが掲載されているため、こちらを参考にされても良いでしょう。

■合わせて読みたい「ダイバーシティ推進」に関する記事

>>>経営戦略としての「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」とは

>>>注目が高まる「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」とは

>>>なぜ女性管理職は増えないのか?現状と企業が陥りがちなポイント

>>>「アンコンシャスバイアス」に気づき、組織力を高める方法とは

>>>世界的に対応が求められている「人権デューデリジェンス」とは

>>>「ニューロダイバーシティ」により個々人の持つ可能性に気づき、強みを活かす方法とは

>>>「ジェンダーイクオリティ」実現のために人事が知っておくべきこと

>>>「70歳雇用」も遠い未来ではない? 高年齢者雇用安定法の改正ポイントとその対策を紹介

>>>「アライシップ」を組織内で育み、DE&Iを推進するためには

>>>「異文化マネジメント」の本質は共通課題抽出と議論にあり。具体例とポイントを学ぶ

>>>障がい者雇用の概要を分かりやすく解説。組織への良い影響や成功ポイントとは?

>>>「フォルトライン」を活用してダイバーシティの推進・経営活性化させる方法とは

>>>「LGBTフレンドリー」ですべての人が働きやすい組織をつくるには

編集後記

SDGsについて語られることが増え、持続可能な開発目標をどう達成するかについての議論も年々増えている印象はありましたが、その担い手である個人や組織がどうあるべきかの議論はまだまだ足りていないのだと佐藤さんの話からも感じました。実現に向けどう進めばよいかのヒントが多分に含まれる内容ですので、ぜひ参考に組織開発を進めていただければと思います。