「労働条件明示ルール」が2024年4月1日に改正。そのポイントを解説します。

企業には労働条件の明示義務があり、その明示ルールは労働基準法15条で定められています。その「労働条件明示ルール」の改正法が、いよいよ2024年4月1日に施行されます。

そこで今回は、人事労務領域に詳しい弁護士の協力・監修のもと、「労働条件明示ルール」の改正概要から人事労務担当者が押さえておくべきポイントに至るまでをコーナー編集部が解説していきます。

<監修者プロフィール>

黒栁 武史(くろやなぎ たけし)/弁護士法人賢誠総合法律事務所 弁護士

中本総合法律事務所で10年以上実務経験を積んだ後、令和2年4月より弁護士法人賢誠総合法律事務所(旧:弁護士法人伏見総合法律事務所)に移籍。主な取扱分野は労働法務、企業法務、一般民事、家事(離婚、相続、成年後見等)、刑事事件。労働法務などに関連する著書がある。

目次

「労働条件明示ルール」とは

──まず、「労働条件明示ルール」の概要について教えてください。

労働契約は基本的に口頭でも成立しますが、労働条件を明示しなければ契約内容が曖昧になりトラブルの原因になりかねません。そのため、労働基準法15条にて労働条件の明示義務が定められており、雇用形態に関わらずすべての労働者が対象となっています。なお、違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。

『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない』

※出典:労働基準法 第15条1項

この明示すべき労働条件には、法律上必ず労働者に通知する必要がある事項と、当該事項に該当する定めをする場合には、必ず通知する必要がある事項があります。以下(1)~(6)は、前者に該当する事項で、(7)~(14)は、後者に該当する事項です。

必ず通知する必要がある事項

(1)労働契約の期間

(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

(3)就業の場所従事すべき業務

(4)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

(5)賃金の決定方法、支払方法、支払日等及び昇給に関する事項

(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

当該事項に該当する定めをする場合には、必ず通知する必要がある事項

(7)退職手当に関する事項

(8)賞与、各種手当及び最低賃金額等に関する事項

(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

(10)安全及び衛生に関する事項

(11)職業訓練に関する事項

(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(13)表彰及び制裁に関する事項

(14)休職に関する事項

なお、短時間契約者(パート・アルバイトなど)や期間の定めのある有期労働契約者の場合は、労働基準法・パートタイム労働法の定めにより以下の事項についても、明示する必要があります。

・ 昇給の有無

・ 退職手当の有無

・ 賞与の有無

・ 相談窓口担当者の部署、役職、氏名

「労働条件明示ルール」の改定ポイント4つ

──2024年4月1日から施行される改正法の内容について教えてください。

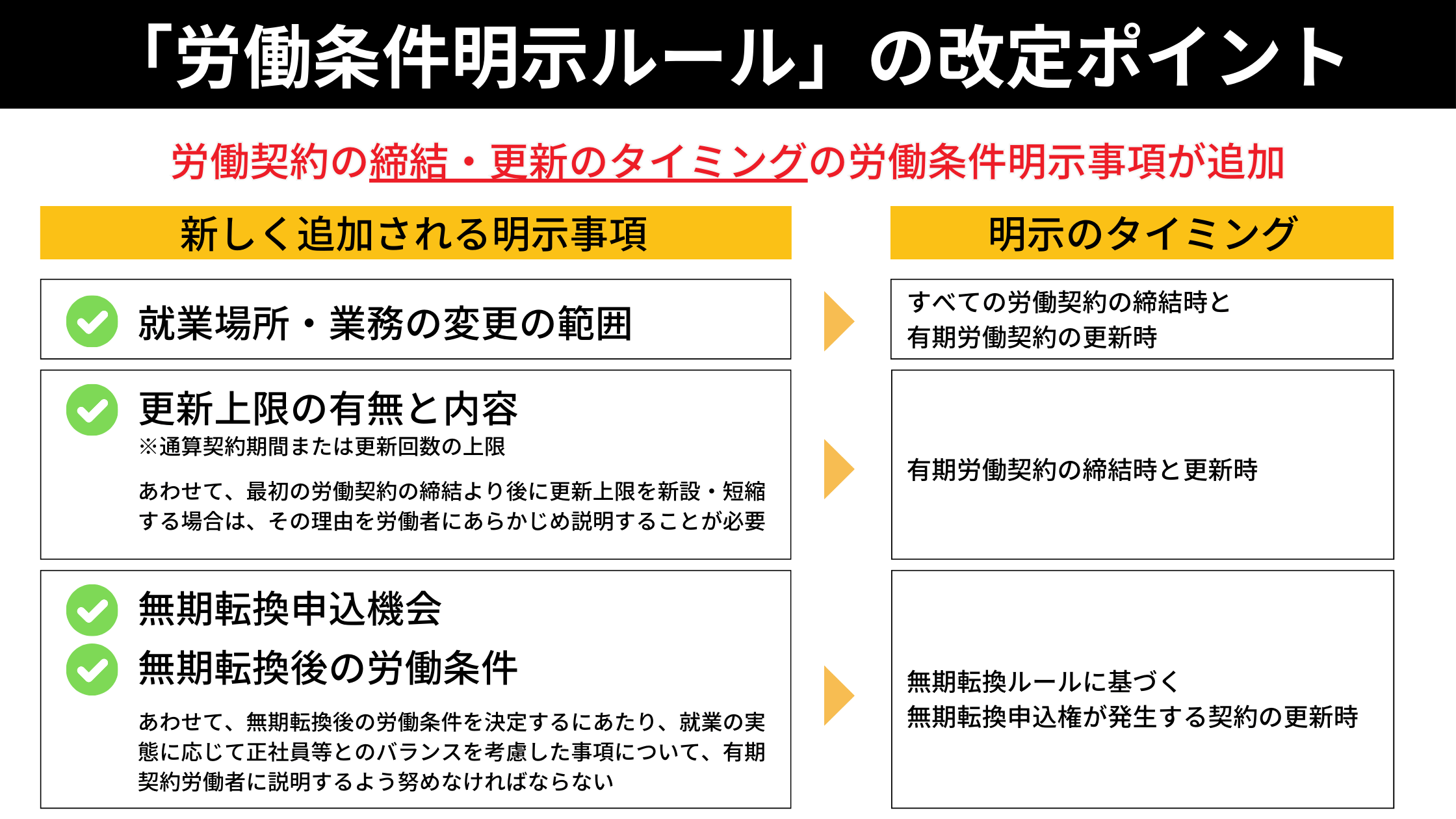

改正法により、労働条件の明示項目に以下4点が追加されます。

(1)就業場所・業務の変更の範囲

改正前にはすべての労働契約において『雇い入れ直後の就業場所』と『業務内容』の明示が義務づけられていました。改正後はこれに加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の『変更の範囲』まで明示が必要です。そして、これらは全ての労働契約の締結と、有期労働契約更新のタイミングごとに行う必要があります。

(2)更新上限の有無と内容

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示することが新たに義務づけられます(例:契約期間通算5年、更新5回まで、など)。更新上限を新たに設けたり、契約締結時に設けていた更新上限を短縮したりする場合は、その理由を事前に有期契約労働者へ説明しなくてはなりません。

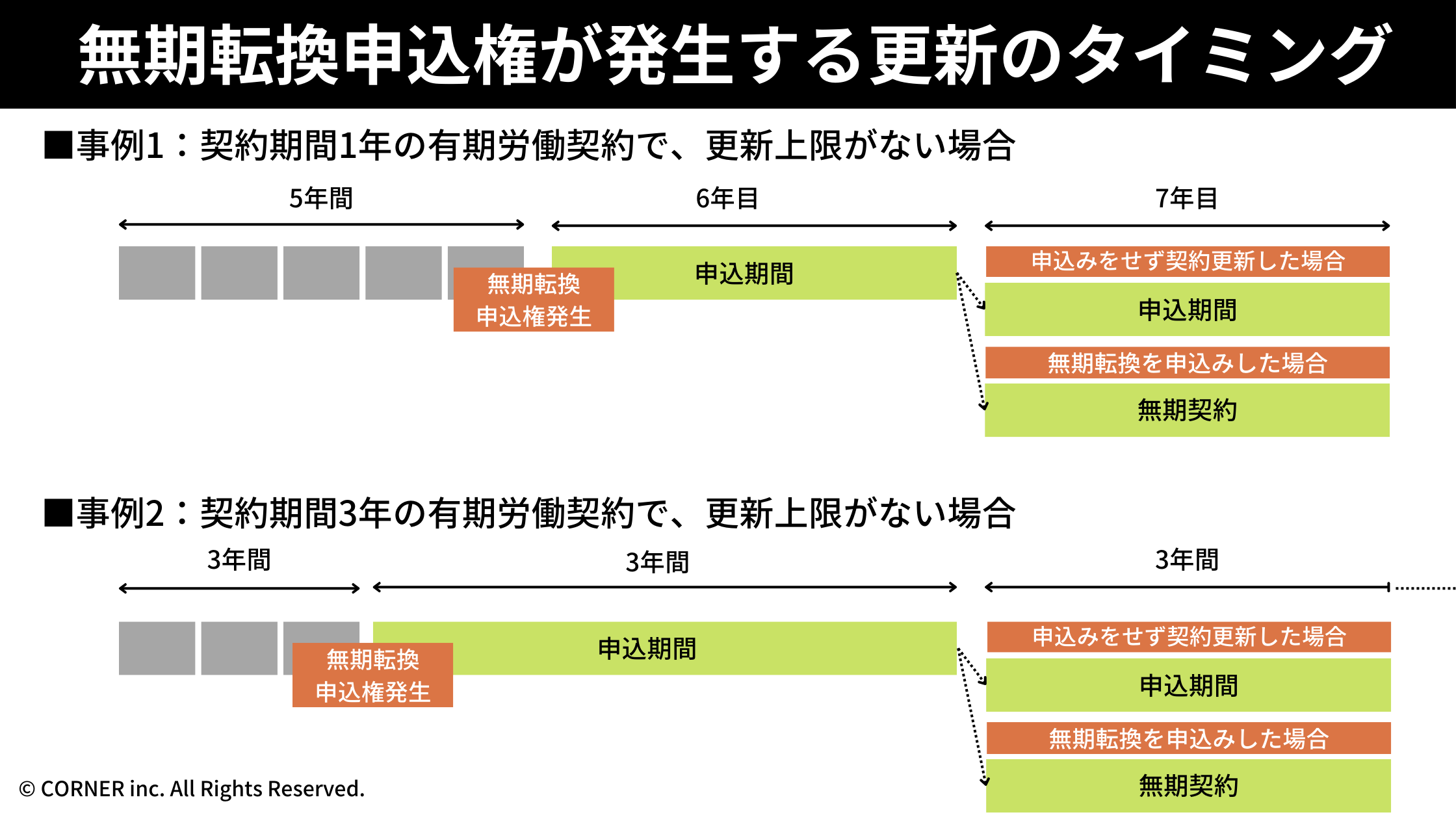

(3)無期転換申込機会

同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員・アルバイトなど)からの申込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換されるルールがあります。企業はその申し出を断ることはできません。改正後はこの無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示する必要があります。

(4)無期転換後の労働条件

改正後は、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件についても、書面により明示することが必要となります。明示方法は、各事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差支えないとされています。

また、無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たっては、同一労働同一賃金の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、正社員等との均衡を考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、説明をするように努める必要があるとされています。

▶中小企業が『同一労働同一賃金』制度を活用して人材育成に繋げる方法についてはこちら

『労働条件通知書の見直し』はルール改正までにやっておこう

──今回のルール改正までに対応しておくべきことについて教えてください。

「労働条件明示ルール」の改正までに企業が対応しておくべき事項として、下記の3つが挙げられます。

(1)労働条件通知書の見直し

(2)有期契約労働者の更新上限の再確認

(3)無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握

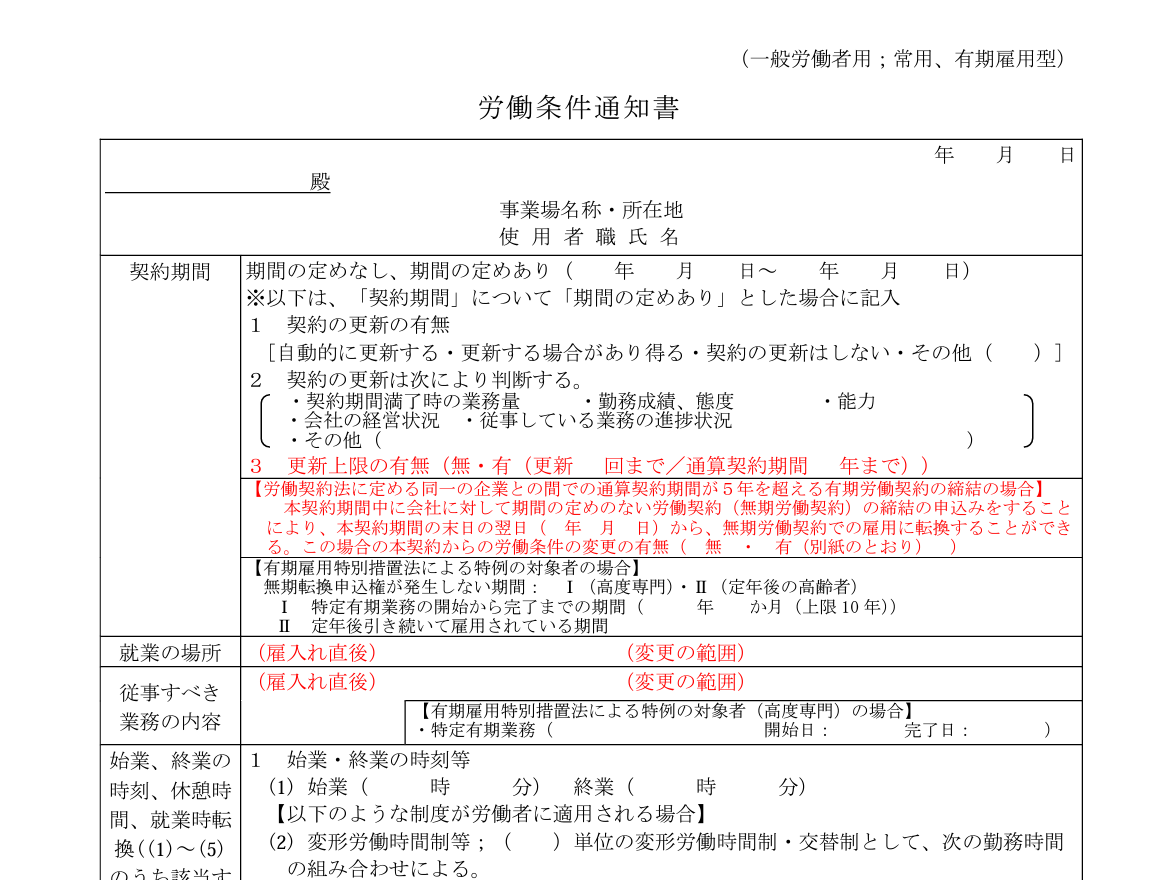

中でも(1)労働条件通知書の見直しは、前述した4つの新明示項目を踏まえて新しく作成する必要があります。厚生労働省のホームページ内で『モデル労働条件通知書』が発表されており、改正法を踏まえた変更点が赤字で表記されているため、こちらをぜひ参考にして作成してみてください。

なお、この労働条件通知書は正社員だけでなく契約社員や準社員・アルバイト・パートなどすべての従業員に対して発行する必要があります。改正後は将来的な就業場所や仕事内容の『変更の範囲』まで通知する必要があると解説しましたが、それは『すべての従業員に対して将来のキャリアプランを踏まえた労働条件の明示が必要になる』ということでもあります。仮に雇用時点でそれらが明確でなかったとしても、想定可能な範囲まで記載しなければなりません。その結果、すべての雇用形態において『将来的な想定を見越した採用活動』が必要になってくることにもなると言えます。

この3点について自社で対応ができればもちろんベストではありますが、なかなかマンパワーを割けないことが多い企業も多いと思われます。その際には法律の専門家や、コンサルティング会社などに協力を求めることも方法の1つです。

■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事

>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント

>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは

>>>「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは

>>>「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント

>>>「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について

>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説

>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説

>>>「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説

>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧

>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説

>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。

>>>「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ

編集後記

今回の「労働条件明示ルール」の改正について、『労働条件通知書を変更すればOK』程度に捉えていてはいけません。この改正の目的をしっかりと捉えた上で、将来を見据えて自社の労働条件をしっかり見直していくことが重要なのではないでしょうか。