「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説

2022年4月1日から3段階に分けて施行される「改正育児・介護休業法」。今回の改正では、出産・育児などによる労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児などを両立できるようにするため、子供の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ育休制度)の創設や、育児休業の分割取得、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置の義務化などが行われ、現場での運用方法を再検討する必要があるものもいくつか含まれています。

そこで今回は、この領域に詳しい弁護士の協力・監修のもと、「育児・介護休業法」の概要とその改正内容、企業が準備しておくべきことについてコーナー編集部がポイントをご紹介します。

<監修者プロフィール>

黒栁 武史(くろやなぎ たけし)/弁護士法人伏見総合法律事務所 弁護士

中本総合法律事務所で10年以上実務経験を積んだ後、令和2年4月より弁護士法人伏見総合法律事務所に移籍。

主な取扱分野は労働法務、企業法務、一般民事、家事(離婚、相続、成年後見など)、刑事事件。労働法務などに関連する著書がある。

目次

「育児・介護休業法」とは

──まず「育児・介護休業法」について教えてください。

「育児・介護休業法」は、育児や介護をしなければならない労働者に対して、仕事と家庭の両立を支援することを目的とする法律です。1991年に制定され、その正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。

具体的な制度内容としては、大きくわけて以下の3つの観点からの支援制度が盛り込まれています。

(1)育児のための支援制度(育児休業、子の看護休暇など)

(2)介護のための支援制度(介護休業、介護休暇など)

(3)共通する支援制度(所定外・時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務制度、ハラスメントの防止措置、転勤への配慮、不利益取り扱いの禁止など)

──今回、法改正が行われる目的は何でしょうか?

育児休業などの取得率の低さが背景にあります。

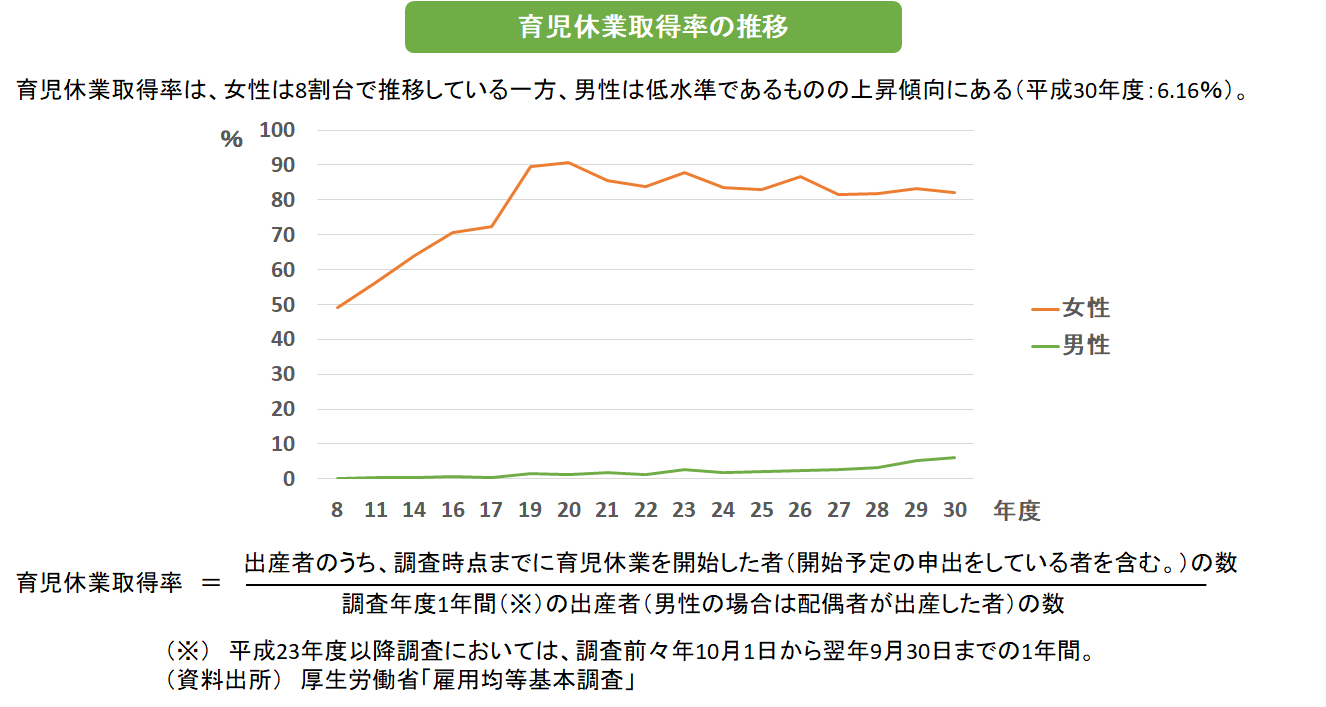

育児休業取得率について、厚生労働省「雇用均等基本調査」(平成30年度)によると、女性82.2%に対して男性は6.16%に留まっています。男性の育児休業取得率は上昇傾向にはあるとはいえまだまだ低く、今回の法改正がさらなる追い風となることが期待されています。

なお、上記の調査にはフリーランスなどの個人事業主が含まれていません。そのため個人事業主を含めると、育児休業取得率はさらに低いと見込まれます。今後働き方が多様化し、個人事業主がさらに増えることが予想される中で、この点に着目した対策の必要性も高まってくるものと思われます。

法改正のポイントとスケジュール

──今回改正される内容のポイントと、そのスケジュールについて教えてください。

改正される内容は主に以下の5つです。それぞれ施行時期の早いものからご紹介します。

■2022年4月1日施行

(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

(2)有期雇用労働者における育児・介護休業取得の条件緩和

■2022年10月1日施行

(3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

(4)育児休業の分割取得

■2023年4月1日施行

(5)育児休業取得状況の公表の義務化

2022年4月1日施行

(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

<①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の概要>

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下4つからいずれかの措置を講じる必要があります。なお、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備など(相談窓口設置)

・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

<②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の概要>

本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度などに関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。なお、当然のことですが、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められていません。

▶周知事項

・育児休業・産後パパ育休に関する制度

・育児休業・産後パパ育休の申し出先

・育児休業給付に関すること

・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

▶個別周知・意向確認の方法

面談(オンラインも可能)、書面交付、FAX・電子メールなど(これらは労働者が希望した場合のみ)のいずれか

※なお、雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については2022年10月1日から対象となります。

(2)有期雇用労働者における育児・介護休業取得の条件緩和

これまで有期雇用労働者については、

ア 引き続き雇用された期間が1年以上

イ (育児休業について)1歳6か月まで、(介護休業について)介護休業開始日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日まで、の間に契約が満了することが明らかでない

との要件が定められていましたが、アの要件が廃止となり、今後は入社直後でも休業取得が可能になります。ただし、労使協定の締結により、アの要件を残すことは可能です。

2022年10月1日施行

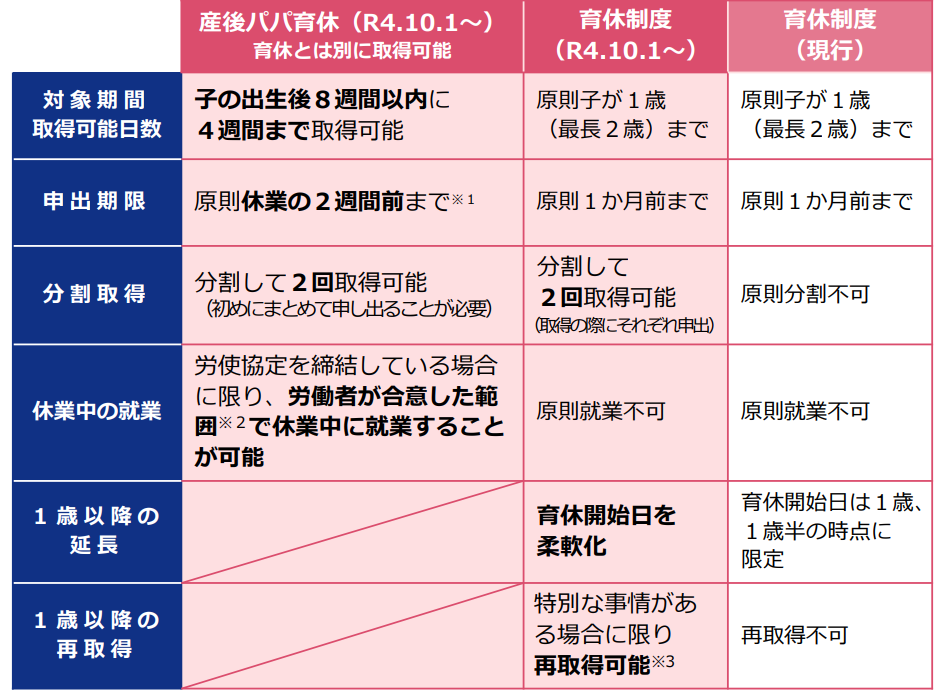

(3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

(4)育児休業の分割取得

男性労働者の育児参加の促進など、育児に関する目的で利用できる「産後パパ育休」制度が創設されます。これは育休とは別に取得可能なもので、子供の出生後8週間以内に4週間まで取得できるものです。労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能です(ただし、就業可能日数などには上限があります)。

また、育休制度はこれまで原則子供1人につき1回までしか取得できませんでしたが、今後は2回まで分割して取得できるようになります。また、創設された「産後パパ育休」制度も2回まで分割して取得できます。この改正により、夫婦が育休を交代できる回数が増えるなどのメリットがあります。

▶男性育休に関しての記事はこちら

2023年4月1日施行

(5)育児休業取得状況公表の義務化

常時雇用する従業員数が1,000人超の企業は、育児休業などの取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。その公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定められる予定です。

法改正に向け企業が準備しておくべきこと

──法改正を踏まえて、企業はどのような準備をすべきでしょうか?

前述した法改正の具体的な内容理解はもちろん、それらを自社に適応させるための事前準備をしておく必要があります。

以下3つの観点で事前準備していくとスムーズに進められるでしょう。

① 育児・介護休業の取得状況を「把握」する

まずは自社の従業員の状況を把握するところから始めましょう。その取得率や取得状況はもちろん、将来的な可能性まで想定できればベストです。

また従業員本人の妊娠・出産など企業側が把握しやすい部分は問題ありませんが、従業員の配偶者の妊娠や、ご家族が要介護者になったなどの状況は従業員からの申告がなければ把握しづらい部分であり、直前まで把握できない場合が大半です。そういった部分についてもできる限り早期に把握できる体制を検討しておくことも重要です。

② 就業規則を「改正」する・労使協定を「締結」する

自社の就業規則で育児・介護休業に関する部分を、今回の改正法に則した内容に改正しましょう。今回の法改正を踏まえると、下記の点が改正を検討するポイントとなります。

・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件(「引き続き雇用された期間が1年以上」との要件の削除)

・産後パパ育休に関する定めの追加

・育児休業の分割取得が可能となったことを踏まえた規程の修正

また、例えば以下の場合には労使協定の締結が必須となります。

・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件に関し、「引き続き雇用された期間が1年以上」との要件を残したい場合

・産後パパ育休中に、就業を認めたい場合など

③ 育休を取得しやすい「環境づくり」

特に「男性の育休取得推進」については、これまでそういった文化のない会社も多いのではないでしょうか。そのため、新制度の周知はもちろん、育児・介護休業取得に関する研修を実施してその理解を深めてもらい、男性の育休取得を皆が受け入れる文化を醸成していくことも大切です。

また休業を取得することで「周囲メンバーに迷惑が掛かる」「評価が下がる」などの不安をメンバーが感じる可能性についても対策が必要です。育休取得などを理由とした社員に対する不利益な取り扱いやハラスメントの防止は法律で定められていますが、それだけでは休業取得の心理的なハードルを拭い去ることは難しいのが現状です。誰もが安心して育児・介護休業を取得できる環境・組織づくりは、法改正を待たずとも取り組むべき項目と言えるでしょう。

■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事

>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント

>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは

>>>「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは

>>>「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント

>>>「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について

>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説

>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説

>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧

>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説

>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。

>>>「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ

編集後記

今回ご紹介した事前準備は、どれも「法改正に迫られた対策」というよりも、「より働きやすい会社づくり」のために必要なことばかりです。これからさらに労働人口は減少するため、誰もが安心して働き続けられる職場や仕組みづくりは各社共により大きなテーマとなります。この法改正をきっかけに、より良い組織の在り方を検討してみてはいかがでしょうか。