「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について

広く耳にするようになった「女性活躍推進法」。働き方改革・ダイバーシティ推進・人材不足解消など、さまざまなテーマにも密接につながる女性の活躍は、注目度も高く重要なテーマです。女性管理職の増加が政策として唱われている中、どのように推進するべきかお考えの方も多いのではないでしょうか。

▶関連記事:女性管理職についての記事はこちら

この「女性活躍推進法」は2016年4月に施行、2019年5月に改正され、いよいよ2022年4月からその対象企業が拡大されることとなっています。そこで今回は、この領域に詳しい弁護士の協力・監修のもと、コーナー編集部がその改正のポイントと対応方法についてご紹介します。

<監修者プロフィール>

黒栁 武史(くろやなぎ たけし)/弁護士法人伏見総合法律事務所 弁護士

中本総合法律事務所で10年以上実務経験を積んだ後、令和2年4月より弁護士法人伏見総合法律事務所に移籍。

主な取扱分野は労働法務、企業法務、一般民事、家事(離婚、相続、成年後見等)、刑事事件。労働法務などに関連する著書がある。

▶コーナーのサービス資料ダウンロード(無料)はこちら

https://pws.corner-inc.co.jp/service-company/document_requests

目次

「女性活躍推進法」とは

──まず「女性活躍推進法」の設立背景や内容について教えてください。

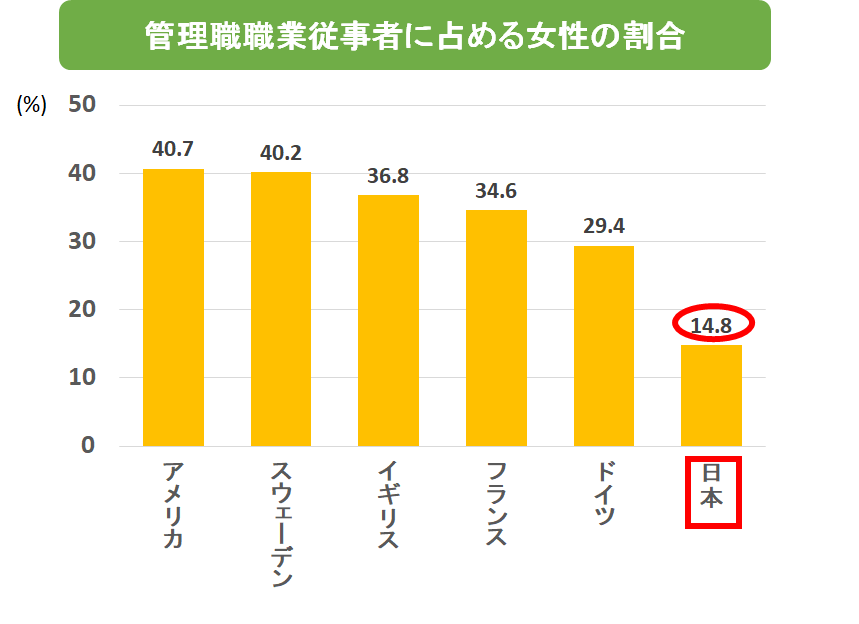

「女性活躍推進法」とは、女性が活躍しやすい社会の実現を目指して作成された法律です。10年間の時限立法として2015年8月に成立し、2016年4月に施行されました。その背景の1つに、「女性管理職割合の国際的な低さ」があります。

日本の値は総務省「労働力調査」。その他の国はILO‘ILOSTAT’(2020年11月時点)。

いずれの国も2019年の値。

内閣府は2003年に「2020年までに女性管理職割合を30%程度になるようにする」という目標を掲げました。当時と比べればその数値は向上したものの、2020年11月時点では14.8%と大きく未達成に終わっており、目標期限を「2020年代の可能な限り早期」へと変更しています。

「女性活躍推進法」はこうした目標を達成させるための時限立法であり、企業などの事業主に対して主として3つの義務を課しています。

(1)女性の活躍に関する状況の把握や課題分析

現状把握が必要な基礎項目は「女性採用比率・勤続年数男女差・労働時間の状況・女性管理職比率」の4つです。それらをデータで把握し、分析することが求められます。例えば「女性管理職比率が他社平均よりも低い」等の事実があれば、その要因が評価制度にあるのか、または労働環境にあるのかなどを追求し、課題を特定・分析していきます。

(2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表

データ分析によって導き出した課題に対して、具体的な目標設定とそれに向けた行動計画を立てます。例えば「女性管理職比率を30%まで向上させる」という数値目標を掲げた場合、その達成に向けた行動計画と合わせて社内に周知します。また、策定した数値目標・行動計画は各都道府県の労働局へ届け出る必要があります。

その際の行動計画策定入力支援ツールとして厚生労働省が用意したものがありますので、事前に内容を見ておくと参考になるはずです。

※参考:データ公表マニュアル・行動計画策定支援ツール(厚生労働省)

(3)女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(働きがい)

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(働きやすさ)

の各区分の中から特定の項目(後述)を選択し、自社ホームページや「⼥性の活躍推進企業データベース」などで、情報公表を行う必要があります。

3つの改正ポイント

──2022年4月に、2019年5月の法改正後に未施行であった部分が施行されることになりますが、具体的にはどのような点でしょうか。

「女性活躍推進法」の今回の改正ポイントは大きく分けて以下の3つがありますが、以下のうち、(1)及び(2)の101人以上300人以下の企業にかかる部分が、2022年4月から施行されることになります。

(1)一般事業主行動計画の策定義務について「対象拡大」

一般事業主行動計画とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。

行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。行動計画の策定から届出までの流れは、こちら(一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大についてのリーフレット)を参考にご覧ください。

この一般事業主行動計画の策定は2016年4月の施行当初、常時雇用する労働者数が300人以下の企業については、一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表などの実施は、あくまで「努力義務」でした。しかし2019年5月の改正法成立により、2022年4月1日より対象範囲が拡大し、101人以上300人以下の企業についても「義務化」されることが決定しました。

(2)女性活躍に関する情報公表を「強化」

2016年4月の施行当初は、「全14項目から1つ以上の情報を公表すること」とされていましたが、改正後は「A:働きがい」「B:働きやすさ」の2カテゴリー15項目に変更され、企業規模によってそれぞれ以下のように公表義務範囲が設けられました。

■101人以上300人以下の企業

以下A・Bの項目から1つ以上の実績公表(2022年4月1日施行)

■301人以上の企業

以下A・Bの項目からそれぞれ1つ以上(計2つ以上)の実績公表(2020年6月1日施行)

<A:女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(働きがい)>

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分別)

・男女別の採用における競争倍率(雇用管理区分別)

・労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分別/派遣労働者を含む)

・係長級にある女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性労働者の割合

・男女別の職種、または雇用形態の転換実績(雇用管理区分別/派遣労働者を含む)

・男女別の再雇用または中途採用の実績

<B:職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備(働きやすさ)>

・男女の平均勤続年数の差異

・10事業年度前、および、その前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(雇用管理区分別)

・労働者の1か月あたりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の1か月あたりの平均残業時間(雇用管理区分別/派遣労働者を含む)

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(雇用管理区分別)

(3)特例認定制度(プラチナえるぼし)の「新設」

女性活躍を推進している優良事業主を厚生労働大臣が認定する「えるぼし」「くるみん」といった認定マークがあります。「えるぼし」は女性管理職比率など一定の基準から女性活躍推進が認められる企業へ、「くるみん」は一般事業主行動計画を策定・実施し、一定の基準から子育てをサポートしていると認められる企業に贈られるものです。その中でもさらに高い基準を満たした企業に付与される認定マークとして「プラチナえるぼし」が2020年6月に新設されました(プラチナくるみんは以前より創設済み)。

▶女性管理職登用や「えるぼし」を含む補助制度などについての記事はこちら

これらの認定マークを取得すると、認定マークを広告や商品に付けることができ、女性の活躍や子育てを推進している企業であることを広くPRできたり、公共調達で加点を受けられる(公共事業の入札時に加点され有利になる)、新設の「プラチナえるぼし」に認定されると一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるなど、さまざまなメリットがあります。

企業がとるべきアクション整理(社員数別)

──企業は今回の改正法の施行を踏まえて、具体的にどういったアクションをとるべきなのでしょうか。

社員数ごとに、それぞれの企業が必要な対応を整理しました。

社員数が301人以上の企業

【必要な対応/女性活躍に関する情報公表における項目増加】(※2020年6月1日施行部分)

上記で紹介した「女性活躍に関する情報公表項目(「A:働きがい」「B:働きやすさ」の2カテゴリー15項目)」のそれぞれのカテゴリーから1つ以上(計2つ以上)の実績公表が必要となります。

社員数が101人~300人の企業(※2022年4月1日施行部分)

【必要な対応①/一般事業主行動計画の策定と届出】「女性活躍推進法とは」の項でご紹介した3つのアクションを通じて、「一般事業主行動計画の策定と届出」を実施することが必要です。

・女性活躍状況の把握や課題分析

・数値目標の設定

・行動計画の策定と公表

【必要な対応②/女性活躍に関する情報公表】

前述したA・Bの項目から1つ以上の実績公表が必要です。自社のホームページなどでの公表もできますが、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」を利用するという方法もあります。こちらは行動計画や女性の活躍に関する情報の公表を行うWEBサイトで、すでに全国1万社以上の企業が本サイトを利用しています。

各企業の一般事業主行動計画や、女性の活躍に関する情報の公表内容などを確認できるので、

参考に見てみても良いでしょう。

社員数が100名以下の企業

現状は対象にはなっていないため具体的なアクションは求められていませんが、いずれ100名以下の企業においても義務化される可能性はゼロではないはずです。また「女性活躍」の文脈は社会的な注目度も高く、企業の採用強化や従業員の満足度向上にも寄与できる取り組みのため、今のうちから概要を確認して進められるところから手をつけてみると良いでしょう。

中小企業の取り組み事例

厚生労働省が作成している「中小企業における女性活躍推進の取り組みのための好事例集および改善取組事例集」というものがあります。2018年度に発行されたものには、好事例として15社の事例が、改善取組事例として8社の事例が紹介されています。

今回は参考としてそれぞれの事例から1社ずつ抜粋しますので、ぜひそれ以外の事例もご覧いただき参考にしてみてください。

【好事例集】株式会社レザック(大阪本社/自動機械メーカー/社員74名)

<女性活躍推進に取り組むきっかけ>

元々「男性ばかりの機械作業がメイン」といった固い雰囲気がある職場だったこと、女性視点の企画開発でこれまでにない成果が出たことなどから女性活躍推進への可能性を感じて、女性の雇用推進を開始。

<課題と目標>

課題:新卒採用において女性の応募が少ない

目標:3年以内に技術・営業職において女性雇用を2人から3人に増やす

<取り組み内容・ポイント>

・女性が働きやすい環境整備(女性用ロッカールームの完備など)

・実際に活躍している女性社員の活動内容を求人サイトや自社採用情報に掲載し広く発信

・就職説明会の発表者として女性技術者を抜擢

・中途入社した女性メンバーの希望に合わせ、慣例にないスピードで海外出張に参加

<結果>

「女性が活躍し実績を上げている企業」という認知が広まり、インターンシップなどでも多くの女子学生が参加してもらえるようになった。

【改善取組事例集】株式会社志摩地中海村(三重本社/ホテル業/社員105名)

<課題と目標>

課題:管理職(マネージャー職)の女性がいない

目標:管理職(マネージャー職)の女性を1人以上に増加させる

<取り組みを進めた中で見えた課題>

グループ全体で「えるぼし」認定の取得を目指し、女性管理職の登用を目標に取組みを進めているが、全社的に女性活躍推進への意識が低く、取組みに対する盛り上がりに欠ける。

<改善ポイント>

「管理職になれる、なりたい」と思わせる仕掛けづくり」

・パート社員まで含めた全女性社員にキャリアプランに関するアンケートの実施(現状把握・課題分析)

・女性管理職のロールモデルである代表取締役(女性)が女性社員との個別面談実施

・女性活躍推進に対する理解を深めるための社内報を発行

<改善後のアクション>

アンケート等で把握したニーズを元に、正社員登用や時短正社員などの新人事制度を検討。研修体系や資格取得支援も同時に進めた結果、パート社員2名が「シニアアドバイザー資格」を取得し自身のステップアップを実感。

また社内報「地中海村ニュースレター」を毎月発行し、女性活躍推進に関する情報発信を行ったり、パート社員の丁寧な仕事ぶりにスポットを当てて紹介することで全社的な女性活躍への盛り上がり・正社員登用への意欲向上を狙った。

<改善結果>

パート社員でも「管理職になれる、なりたい」と思える環境を整備したことで、管理職を視野に入れる女性社員が増加した。

■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事

>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント

>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは

>>>「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは

>>>「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント

>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説

>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説

>>>「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説

>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧

>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説

>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。

>>>「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ

編集後記

2022年4月から対象企業が拡大した女性活躍推進法。少子高齢化やダイバーシティなどの文脈からも、近い将来にはすべての企業が当たり前のように取り組む時代がくるはずです。

また、女性に限らず多様な方が活躍できる環境を整えることで従業員のエンゲージメント・定着率・採用力の向上なども期待できます。「法で義務化されたからやる」という姿勢ではなく、従業員にとってより良い就業環境を考える第一歩として、この女性活躍推進法に取り組んでみるのはいかがでしょうか。