「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは

2020年4月に大企業を対象に施行された「同一労働同一賃金」が、1年の猶予期間を経ていよいよ2021年4月より中小企業にも適用となりました。

人材不足を非正規雇用で補ってきた中小企業も多く、その影響は広範囲に渡ります。

猶予期間中に各社準備を行ってきたとはいえ、まだまだ理解が届かない部分もあったためか、組織内での対応方法に迷う企業も少なくありません。

そこで今回は、賃金・評価・教育制度の構築を得意分野としているパラレルワーカーの水口 洋輔さんに、「同一労働同一賃金」の現状や中小企業における対応方法・ポイントなどをお聞きしました。

<プロフィール>

水口 洋輔(みずぐち ようすけ)

上場企業の人事部管理職を経て、現在は大学のキャリア支援室で課長を務める傍ら、経営人事コンサルタントとしても活動中。複数企業で人事制度の改定に携わった実績を持つ。特に人材育成に関する制度構築と運用(教育制度、等級・評価制度、賃金制度等)を得意とする。社会保険労務士。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

同一労働同一賃金の概要と目的

──「同一労働同一賃金」制度について、改めてこの制度の概要と施行目的を教えてください。

同一労働同一賃金法制とは、正規労働者(いわゆる正社員)と非正規雇用労働者(非典型労働者とも言う)との不合理な待遇格差の是正するように事業主に改善を求め、非正規雇用労働者の待遇を改善する目的で施行されたものです。

働き方改革関連法のうちの大きな柱の一つとして2018年6月29日に成立されました。

一般的に非正規雇用労働者は有期雇用の契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、再雇用社員などを指します。

しかし、同一労働同一賃金法制上では正社員も含め以下のように定義されています。

■非正規雇用労働者

有期契約労働者、または通常労働者より労働時間の短い労働者、あるいはその両方に該当する労働者

■正社員

無期契約のフルタイム労働者か、待遇面等から見て当該事業主において正規型の社員と判断される労働者

1990年代後半にバブル経済が崩壊するまでは、非正規労働者は自ら有期契約や短時間勤務を希望する方が多く、働き方の多様化と捉えられていました。

しかし、長期的な不景気とグローバル化に伴うコスト競争に晒された国内経済にあっては、正社員になりたくてもなれず給与水準も低い非正規労働者の数が増大し、やがて社会問題化しました。

2017年時点で非正規雇用労働者は全労働者の4割を占めるとされており、欧米先進国に比べて正規型の労働者との待遇格差が大きいことが指摘されています。

この相当数の非正規労働者が存在する中で、その待遇を引き上げることにより労働意欲を向上させ、労働生産性向上、ひいては経済成長の底上げが政策的な狙いとしてあります。

施行後の対応状況・企業の反応

──2020年4月から大手企業に対して施行され、現時点で約1年が経過しました。企業からの反応や対応状況はどうでしょうか。

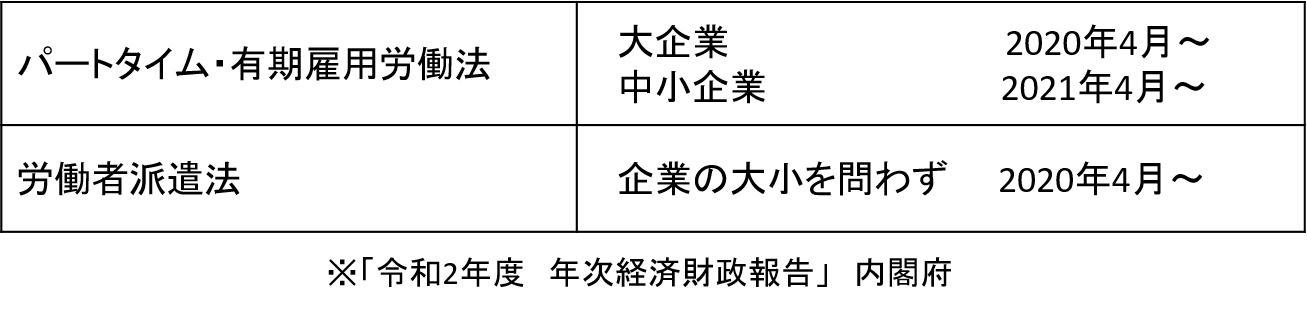

同一労働同一賃金を規定している法律は「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」の2つがあり、それぞれ対象範囲と施行時期が若干異なります。

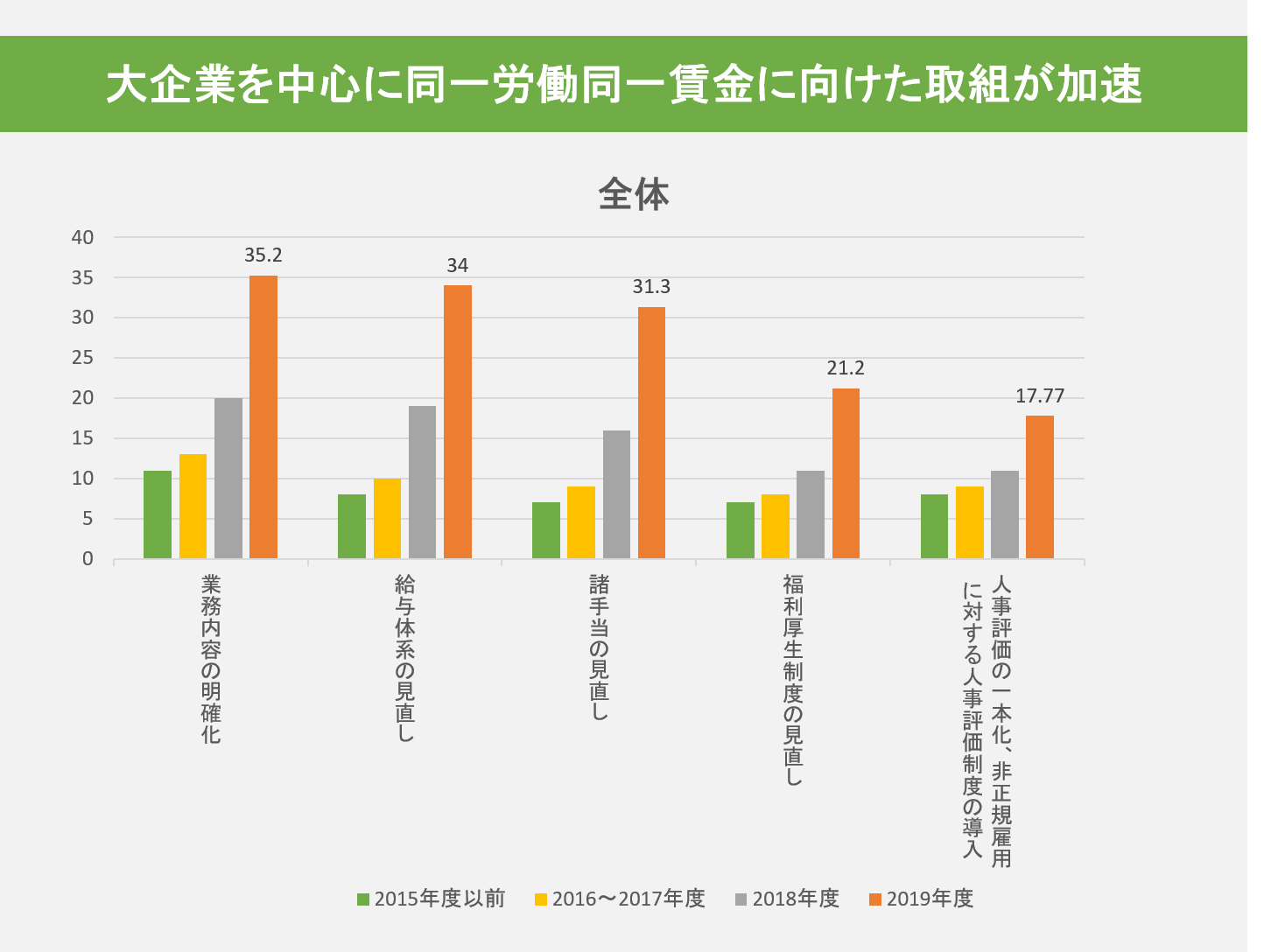

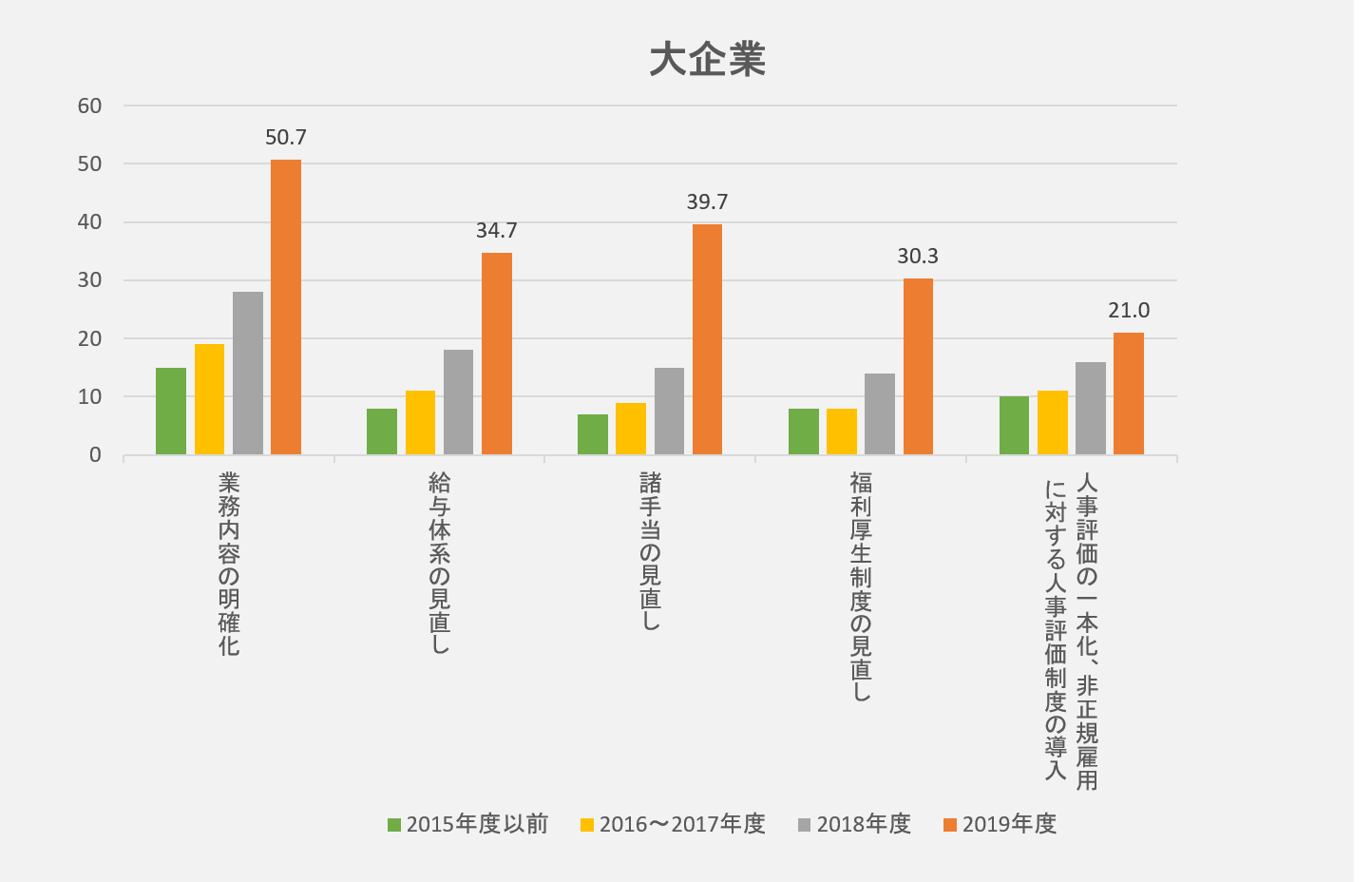

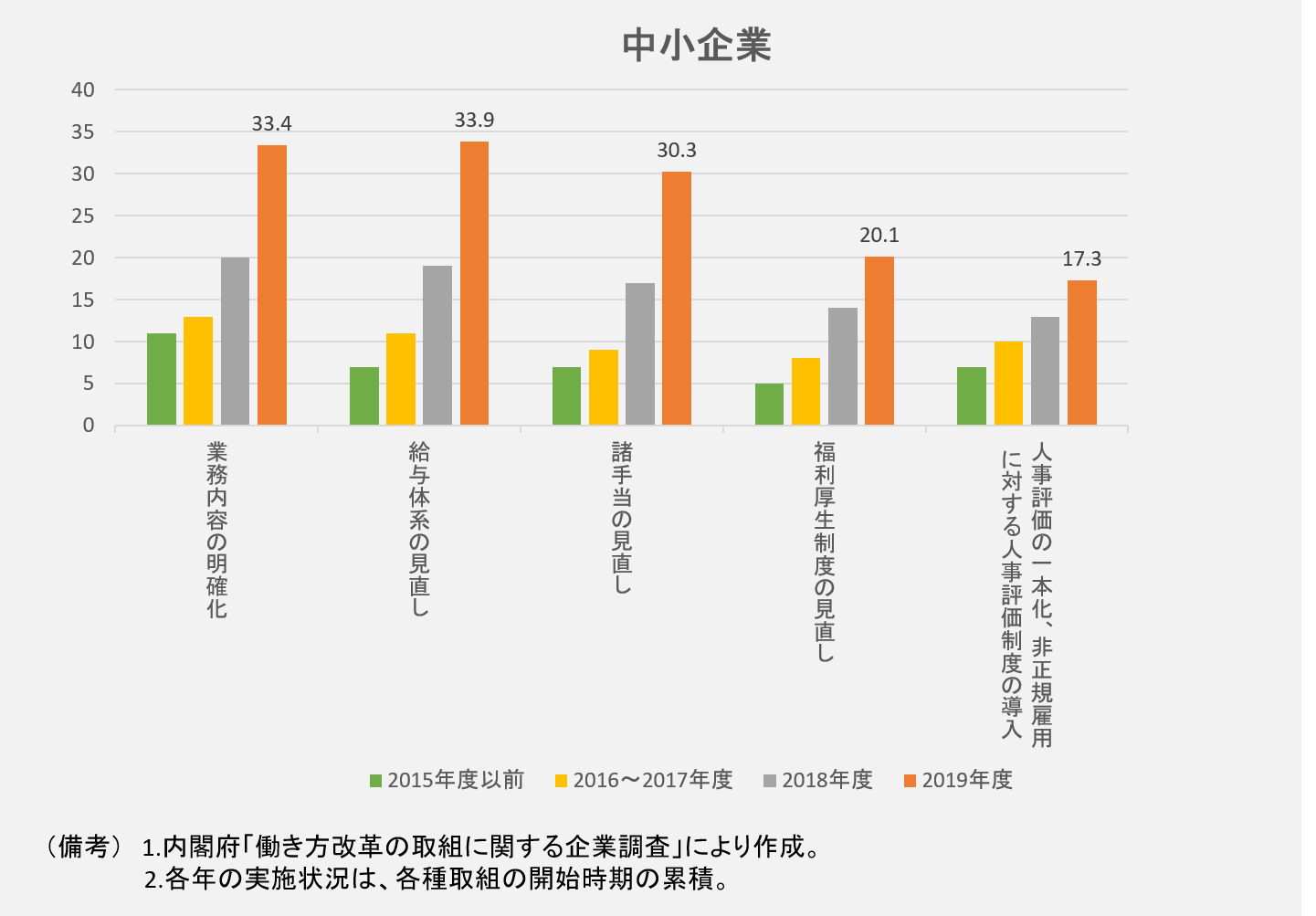

内閣府が発表している「令和2年度 年次経済財政報告」によると、同一労働同一賃金に対する具体的な取組として5つの項目を挙げ、その取組状況を調査しています。

図上段の「全体」で見ると2019年度末時点でそれぞれ以下のような数値になっています。

| 業務内容の明確化 | 35.2% |

| 給与体系の見直し | 34.0% |

| 諸手当の見直し | 31.3% |

| 福利厚生制度の見直し | 21.2% |

| 人事評価の一本化、非正規雇用に対する人事評価制度の導入 | 17.7% |

適用開始時期が早かった大企業の方が取組の割合は高くなっていますが(図中段)、中小企業でも一定の割合で取組がなされていることが分かります(図下段)。

そうして取り組みが進む一方で、給与や諸手当などの見直しについてはやや遅れが見られます。

特に経営層に近いポジションで人事業務をされている方からすると、反射的に警戒してしまうのが「人件費の増加」です。

法律施行から間もないこともあり、判例の数も十分とは言えません。さらに企業ごとに人事制度は異なるため、待遇格差について一律に不合理かそうでないかを判断するモノサシがないのが現状です。

このような事情から、ひとまず業務内容の見直しから始めたものの、具体的な待遇改定に着手するまでにはいたっていない企業も少なくないようです。

私が関与しているクライアント企業でも、「まず業務内容や仕事の役割を明確にしよう」と取組みをスタートされたところが多いものの、給与体系や諸手当の見直しについては「どのように変えていけばよいか分からない」といった悩みの声が当初よく聞かれました。

中小企業完全対象化への対応方法

──2021年4月からいよいよ中小企業も完全対象になりました。「自社がこの制度に該当するかどうか」についてはどのように判断すればよいでしょうか。

同一労働同一賃金法制に対応しなくてはならないのは、以下2つに合致する場合です。

・前述した同一労働同一賃金法制上の「正社員」と「非正規雇用労働者」を雇用している事業主

・職務内容等を比べたときに、「正社員」と「非正規雇用労働者」の間に不合理な待遇格差があると考えられる場合

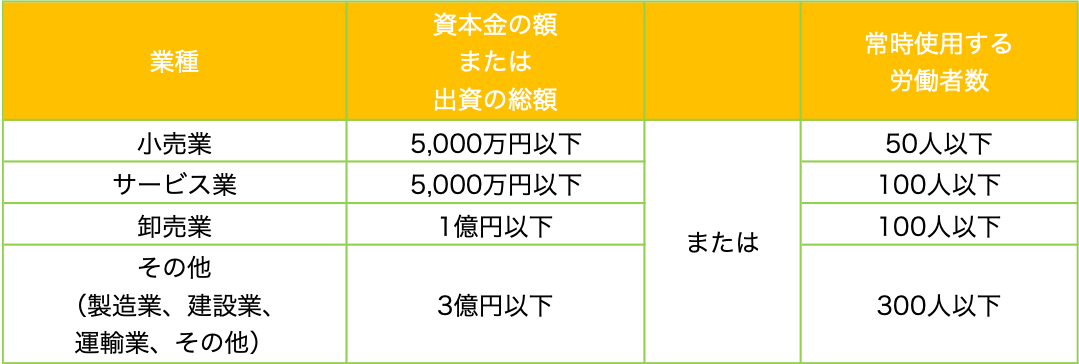

適用対象となる中小企業の定義については下図の通りです。

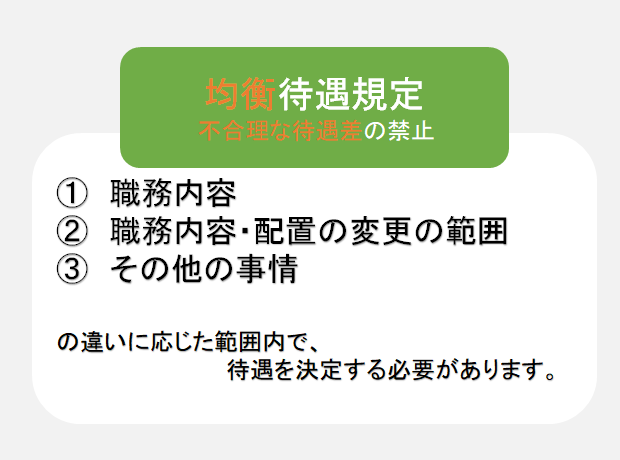

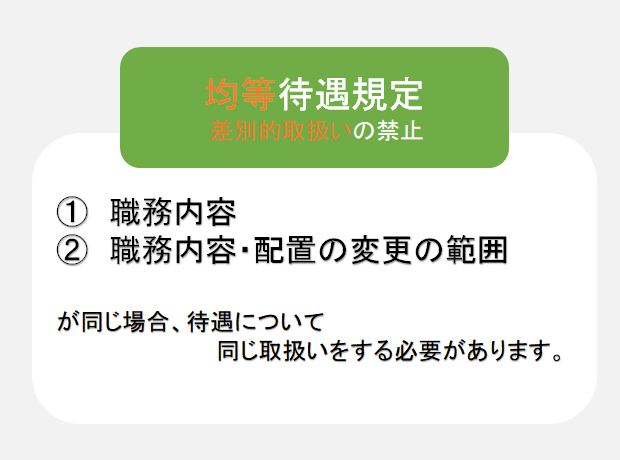

また同一労働同一賃金を理解するにあたっては、その中心的な考え方である「均等待遇」と「均衡待遇」という概念が重要になります。

それぞれを分かりやすく整理したのが以下図です。

企業においては「均等待遇」よりも「均衡待遇」について留意しなければならない場面が多いと考えられますが、判断が難しいのが“不合理な格差かどうか”という点です。

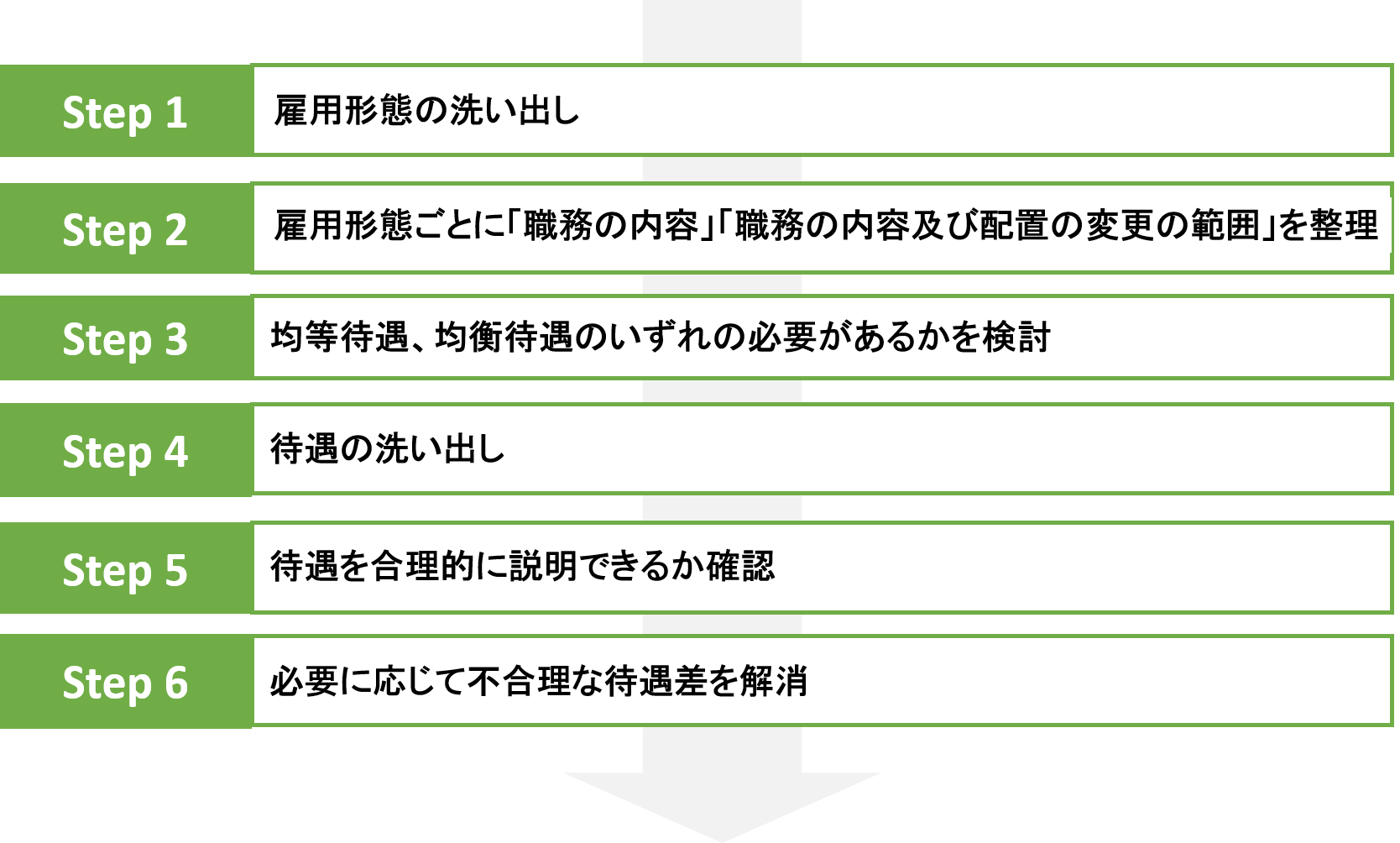

企業側で対応する際にオススメしたい手順としては、以下のような流れです。

- Step 1:雇用形態の洗い出し

- Step 2:雇用形態ごとに「職務の内容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」を整理

- Step 3:均等待遇、均衡待遇のいずれの必要があるかを検討

- Step 4:待遇の洗い出し

- Step 5:待遇を合理的に説明できるか確認

- Step 6:必要に応じて不合理な待遇差を解消

同一労働同一賃金で求められている待遇格差の是正は、待遇全体ではなく個別の待遇ごとに判断されます。言い換えると、「能力などを総合的に勘案して待遇を決定している」という理屈は通じないということ。

例えば、1つひとつの手当を見たとき、正社員と非正規社員の間における支給有無が不合理かそうでないかが判断される形です。

従って企業がこの法制に対応する場合には、検証すべき事項が多岐に渡ります。本稿ではそのすべてを解説することはできませんが、上記の手順を進めるにあたって情報の整理を容易にし、これまでの判例を元に不合理性の判断を助けるツールをご用意していますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

その他の注意点として、以下3つを付け加えておきます。

① 同一労働同一賃金が正社員間の待遇格差の是正を求めているわけではないこと

② 親会社や子会社等のグループ会社の労働者は比較対象とならないこと

③ 短時間・有期雇用労働者に有利な取り扱いをすることは禁止されないこと

同一労働同一賃金法浸透による企業へのメリット

──同一労働同一賃金法浸透によるメリット(待遇差改善による優秀人材の確保、ジョブ型雇用の推進、職能に対しての適正価格の確立など)が多方面で囁かれていますが、なぜこのような好影響が発生するのでしょうか。

各企業様が同一労働同一賃金に取り組むことで業務内容の明確化や待遇の改善が成し遂げられれば、非正規雇用労働者のやる気や納得感も高まり、組織の生産性は大きく向上するはずです。

その一方で、従業員に対してその取り組みを効果的に打ち出せない企業にとっては「単なる人件費の増加」にしかならず重荷としてのしかかることも十分に考えられます。

昨今ではジョブ型雇用を推進する企業も多くなりましたが、同一労働同一賃金では「正社員と非正規雇用労働者の職務内容見直し」が必要となることが手伝って、世の中がより職務重視の考え方にシフトしていくと考えられます。

仕事の専門化が進みそれぞれの役割が明確になると、経営側から見るとより合理的になる利点があります。しかし、中小企業では1人の従業員が複数職務にまたがって役割を担わなければ成り立たない現実もあり、一概には言えません。

労働力人口が減少している社会背景がある中では、一部の有能な非正規雇用従業員を正社員化していく流れが加速するでしょう。

そのため非正規雇用従業員の人材育成を行っている企業は、採用市場において今後より競争力を持つようになるのではないかと考えています。

中小企業の人事担当者が特に留意すべきポイント

──特に中小企業の人事担当者が同一労働同一賃金制度を導入する際に留意すべき注意点を教えてください。

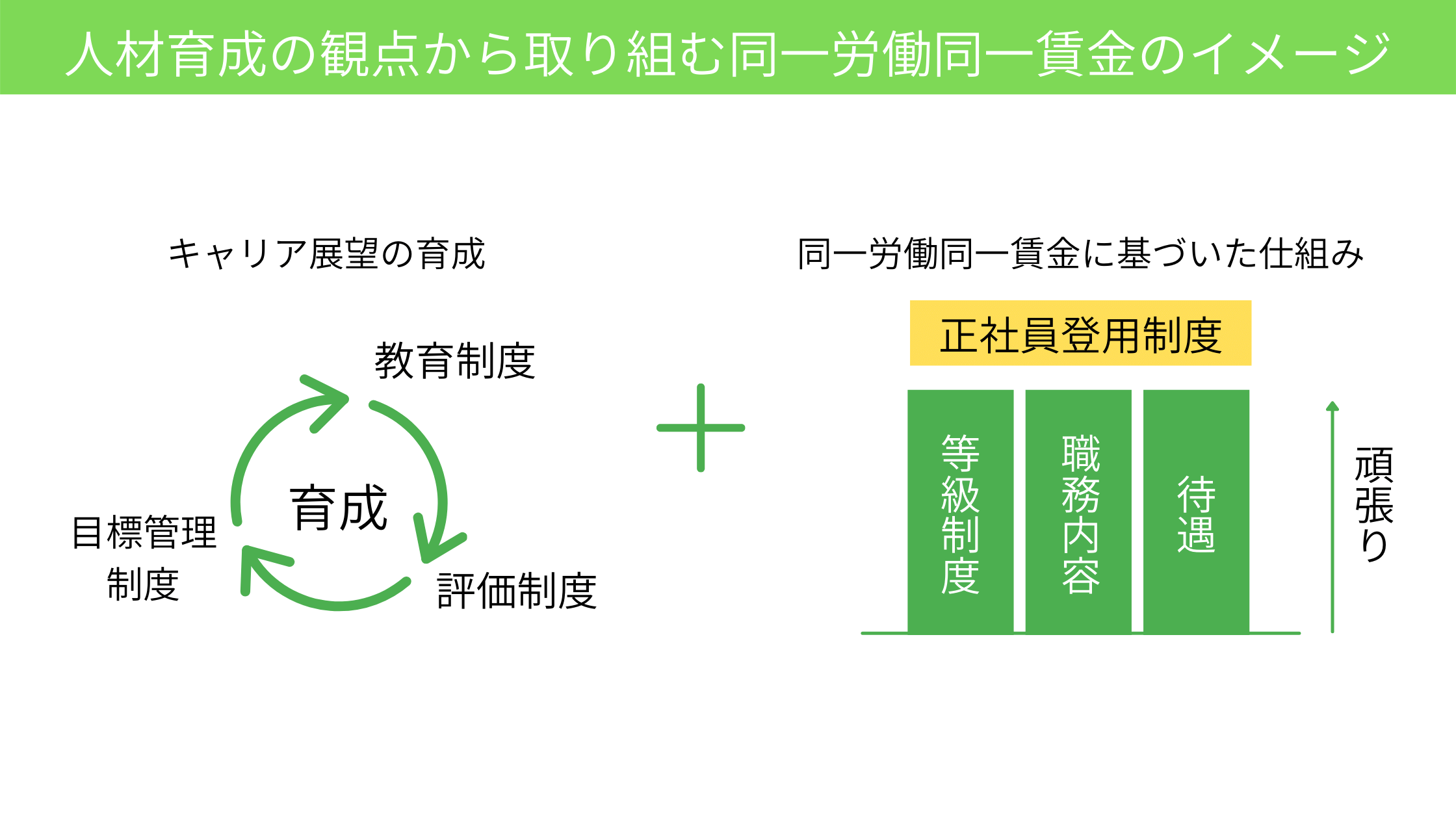

ここまで述べてきたことを踏まえ、何よりも大切なのは「同一労働同一賃金に対して“待遇改善”ではなく“人材育成”観点から取り組むこと」です。

冒頭でお伝えした通り、この法律の要求は「非正規雇用労働者の待遇改善」にあることは間違いありません。

しかし人事施策として考えた場合、業務内容や諸手当の見直しだけに焦点を当ててしまうと逆効果になり、組織の生産性を下げてしまう可能性もあります。

「ワーキングプア」「雇用の調整弁」といった表現にも見られるように、バブル経済崩壊以降の非正規雇用労働者の状況からすると、「頑張っても待遇が変わらないからあえて抑制した働き方をしている労働者」や「正社員並みの仕事をしているのに待遇が悪いためモチベーションが上がらない労働者」も一定数存在すると考えられます。

その場合、業務内容の見直しをした際「求められる業務が明確になったから、それ以上の仕事をすると損だ」と職務の可能性をより限定的に見てしまう風潮が生まれることもあります。

また、それまで支給していなかった諸手当を支給した際「正社員並みの仕事をしているのだから、他の手当や基本給も増やすべきだ」と過度な要求を醸成してしまうことも懸念されます。

このように、良かれと思って取り組んだ同一労働同一賃金が、非正規雇用労働者のネガティブな就業意識を助長してしまうのは避けたいところです。

非正規雇用労働者を含めたすべての従業員がモチベーション高く働き、業績に貢献してもらえるような狙いを持って人事施策を展開していけることが望ましい姿です。

そのためには、教育・評価・等級制度を組み合わせた「人材育成の意思」を打ち出すことが大切になってきます。

非正規雇用労働者は自身のキャリアに展望を欠くことが多く、それが結果的にモチベーション低下を引き起こしています。

そんな中で、経営者が前向きな態度で従業員を見ていること、つまり仕事を適正に評価し頑張りによって待遇が上がっていくこと(場合によっては正社員登用の可能性もあること)、その支援を教育研修等で経営が支援していることなどを示すことにより、非正規雇用労働者のやる気も変わってくるはずです。

同一労働同一賃金に取り組むにあたっては、業務内容や諸手当を見直すと同時に、非正規雇用労働者が活躍できる環境を整えるための制度設計を行ない、運用していくことが何より重要です。

もちろん、これは全ての非正規雇用労働者が将来的に正社員になることを想定しているわけではありません。

経営者にとっては「優秀人材確保」の観点から、従業員にとっては「キャリア展望が開けていることによりその企業で働くことのモチベーション維持につながる」観点から、人事の方が留意したいポイントと言えるでしょう。

■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事

>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント

>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは

>>>「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント

>>>「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について

>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説

>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説

>>>「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説

>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧

>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説

>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。

>>>「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ

編集後記

「同一労働同一賃金に対して“待遇改善”ではなく“人材育成”観点から取り組むこと」と水口さんがまとめてくれたように、 “良かれ”と思って行った同一労働同一賃金への対応が思いもよらず逆効果になってしまうことはどの企業も避けたいところです。

また、これらの対応を「必要に迫られてしかたなく行う」のではなく、「業務内容理解を深める」「給与体系や人事評価制度をアップデートし組織エンゲージメントを高める」といった“チャンス”として捉えられるかどうか。

そこに成果を出せるかどうかの分かれ目があるような気がします。