男性育休とは?改正育休法のポイントや、企業の導入事例を紹介

2021年6月に厚生労働省による「育児・介護休業法」の法改正が成立し、男性が育児休暇を取得しやすくなる制度が定められました。2023年からは、従業員規模1,000人以上の大企業では育休取得率の公表も義務付けられています。

一方で、厚生労働省の調査によると男性の育休取得率は7.5%程度と、企業においてはまだまだ浸透しているとは言えない状況です。

そこで今回は、人事責任者として男性育休制度を自社で導入し、ご自身が1人目の制度利用者として育休を経験した株式会社LiBの品川皓亮さんに、導入から運用までのポイントについてお聞きしました。

<プロフィール>

品川皓亮(しながわ こうすけ) 弁護士/株式会社LiB エグゼクティブコンサルタント

京都大学法科大学院を修了後、TMI総合法律事務所にて弁護士として勤務。

2016年8月、女性のライフキャリア支援事業を行う株式会社LiBに入社。人事部長・執行役員として入社員のオンボーディングや新たな組織文化の構築、社内への浸透、人事評価制度のバージョンアップなど、組織作りに取り組む。現在はエグゼクティブコンサルタントとして、キャリア支援に従事。

3児の父でもあり、自身の育休取得の経験から、子育て中の家庭を応援する団体「faaam」を立ち上げる。「子育て家庭の平和学」として、夫婦で協力して育児をするための情報を発信中。

目次

男性育休が後押しされている背景と、改正育休法におけるポイントとは

──改正育休法における男性育休とはどのような内容でしょうか?また、政府や企業において男性育休が重要視されている背景も改めて教えてください。

2021年6月に成立した「育児・介護休業法」の中で、男性社員の育休取得推進を目的に育児休業制度が改正されました。2022年10月1日の施行に向けて、各企業が新しい法制度への対応を迫られています。

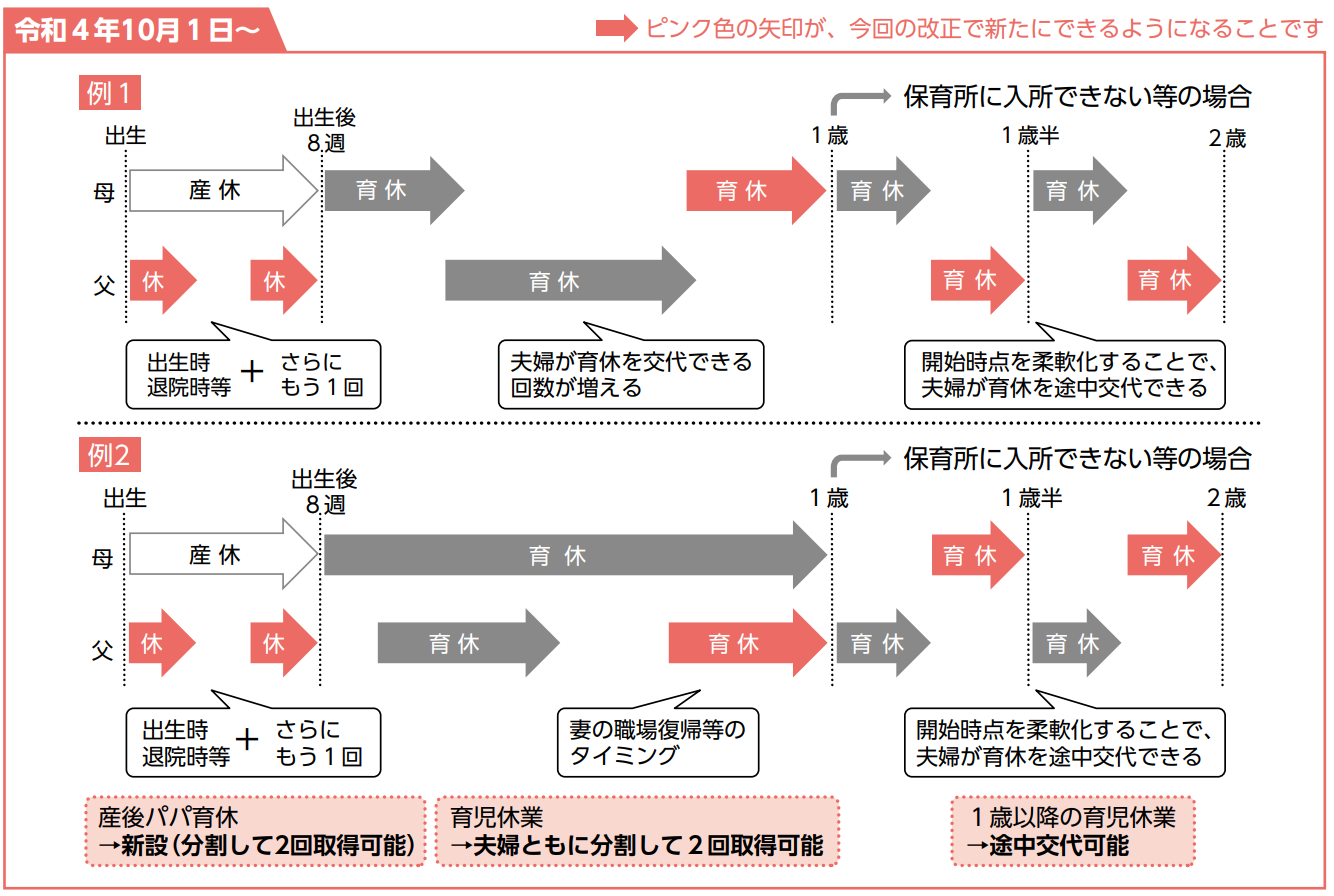

内容としては、1歳(最長2歳)までの育児休暇を2回に分割して取得可能になったことに加えて、新たに、出生後8週間以内に4週間まで取得可能になる「産後パパ育休」という枠組みも設けられました。

これにより、以下図のように父母が交代で育児に専念することも可能になります。

※厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 p.3より転載

政府が男性育休の制度化に取り組む目的としては、以下が挙げられます。

・第2子の出産に前向きな影響が期待でき、出生数の向上に繋がる

・産後うつ、児童虐待の防止に繋がる

・育児休暇における男女の差を縮めることにより、女性の職場復帰のしやすさにも繋がる

政府が姿勢を変えて推奨しはじめたことから、企業においても、「男性育休を阻害するような企業は、社内外からマイナス評価を受ける」という時代になりつつあると感じています。

具体的に、企業が男性育休に取り組むべき理由は大きく2つです。

1.会社全体のパフォーマンス向上

いまの時代、「家庭の幸せ」と「仕事の幸せ」は切り離しては考えられません。特に昨今のリモートワーク環境下においては、仕事における空間や時間は、家庭と完全に切り離されたものではなく、連続して繋がっています。

そのため、中長期的に社員が良いパフォーマンスをするには「家庭の幸せ」が重要になり、企業としても無視できないポイントになります。

2. 広報や採用観点における、企業価値観の打ち出し

個人の働き方がさまざまになっている中で、優秀な人材に選ばれ続けるためには、働き方の柔軟性や多様性を持った企業であることも重要と言えるでしょう。男性の育休取得率は、今後そのような企業経営における価値観を表す1つの指標にもなります。

特に、1点目の「家庭の幸せ」に関しては、私自身の経験も踏まえて、男性の育休取得が直接的に影響を与えると考えます。

男性は、単に子どもが生まれるだけでは「父親」になるのは難しいものです。子どもと一緒に過ごした時間や、その中で試行錯誤することを通して「父親」になっていきます。

また、「女性の愛情曲線」調査(※)によると、結婚直後は愛情の配分先のトップは「夫」ですが、出産直後は子供がトップの座につき、女性から男性への愛情は急激に下がると言われています。そこから徐々に愛情が回復していくかどうかは、産後、「2人で一緒に子育てをしている」という実感を女性が持てているかどうかが重要になります。夫婦がその実感を持つためには、物理的な時間も必要になるでしょう。

※東京都生活文化局都民生活部東京ウィメンズプラザのWebサイトを参考https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/Portals/0/jigyou/lwb/curve.html

出産直後のチャンスを逃すと、その後、男性が育児に当事者意識や主体性を持って関わることは難しくなっていきます。出産直後の期間にできた家族との関係性や、育児へのコミットメント度合いが、その後も継続してしまうからです。

大げさに聞こえるかもしれませんが、出産後数カ月間の関与度が、男性の育児に対するスタンスを決め、かつ、夫婦や家族全体の幸福度を決めるとも言えるでしょう。

男性育休を施行する際の注意点やポイントとは

──企業において、男性育休制度を導入する際の具体的なポイントはなんでしょうか?また、注意が必要な点もあれば、合わせて教えてください。

企業が男性育休制度を導入した際に陥りやすい課題を、段階に分けて説明します。

周知されていない

(制度について、そもそも社員に伝えられていない。)

↓

アクセスできない

(周知はされているが、利用方法や、どこにアクセスすると情報を得られるかを社員が理解していない。)

↓

使いづらい、使えない

(制度は利用できる状態になっているが、社内の雰囲気として誰も使っていないので、社員が使うモチベーションが湧かない。)

↓

社員や上司の理解がない

(ちらほら制度を活用している人はいるが、一部の上司には理解が無い人もいて、育休取得を妨げるような言動がある。周囲の社員、特に上司の理解がない。)

これらを解消するために重要なポイントは、以下の3点にまとめられます。

1.経営陣のコミットメント

制度が形骸化しないためには、経営陣の理解とコミットが不可欠です。

まずは経営陣の中で積極的に推進してくれる人を決めて、制度導入前からタッグを組みましょう。その上で、経営陣の中で徐々に重要性の理解度を深めていき、そこからマネジメントレイヤーに理解を広げていきます。

2.法令を遵守した正しい制度設計

人事担当者自身が、法律で定められた制度を正確に理解することが重要です。

「育児・介護休業法」自体がかなり丁寧なケアになっているので、第一歩としては、自社独自の取り組みを色々と考えるよりも、社員全員が制度の内容を理解できるように工夫し、100%活用してもらえる状態を目指しましょう。

3.社内への周知と浸透

人事担当者が法制度をしっかりと理解したら、それを社員に周知します。

ここで大切なのは、制度の細かい説明をすることよりも、社員が「将来的に自分が対象者になった場合に、思い出して気軽に利用できる」雰囲気や仕組みを作ることです。

そのため、対象者が発生した場合に必ず育休取得の案内をする社内フローを人事内で設計します。

また、実際に男性育休を取得した社員の声を積極的に発信するようにしましょう。ポジティブな意見に触れる機会が増えるほど、「育休取得が当たり前」という風土になっていきます。

男性育休を実際に活用している企業事例

──これまで品川さんが実践されたことがある、男性育休制度の導入・運用事例について、具体的に教えてください。

株式会社LiBで男性育休制度を導入し、その後、私が1人目の利用者として育休取得をした事例についてお話しします。

男性育休制度導入前の状況

LiBはリモートワークやフレックスのような多様な働き方を推進する企業を応援しており、それを社会に広げていくことが使命の1つと考えています。しかし自社においては、まだ設立間もないベンチャー企業で事例が少なかったこともあり、私が人事責任者を務めることになった2019年時は、男性育休の取得実績は過去に1例もありませんでした(私自身、LiBに入ってから妻の出産を経験していましたが、その時は育休を取るという発想にならなかったというのが実際のところです。)

多様な働き方を推進している弊社としては、「隗(かい)より始めよ※」の言葉通り、まずは自社で男性育休を積極的に推し進めようと動き始めたことが当時の背景でした。

※「隗(かい)より始めよ」・・・「大事業などの遠大な計画は手近なところから行うとよい」あるいは「物事に挑戦するに当たっては最初に言い出した者がまずは取り組むべきだ」という意味の表現(Weblio 辞書より引用)

男性育休制度導入の進め方やポイント

まずは経営陣の中で1番の理解者になってくれそうな人事役員に課題感を共有し、経営会議での提案内容を詰めていきました。その後、経営会議での理解を得て、具体的な内容について検討していきました。

制度内容としては、自社独自の特別なものは設けず、法定の制度をわかりやすく社内に周知し、活用することが当たり前という風土にしていくことを目指しました。

育休取得の機会というのはひとりの社員にとって何度もあるわけではないので、全社員に詳細を知ってもらう必要はありませんが、いざ子どもの出産を控えた時に、会社からの情報提供を待たずとも、社員が「育休制度を使おうか」と自然に頭に思い浮かべられる状態にすることが重要です。そのため、制度の概要や育休取得することのメリットを全社員へ端的に伝えていきました。

また、自分を含め育休取得の体験談などを社内にシェアすることで、周囲を含め、男性育休に対してポジティブな印象を持ってもらうように努めました。

男性育休を推進することによる、組織への好影響や変化とは

──実際に男性育休制度を推進してみて、良い影響などはありましたか?育休を取得した品川さんご自身のお話と、組織における変化について、それぞれお聞かせいただけると嬉しいです。

個人として、男性育休を取得して変わったこと

私自身は、3人目の子どもが生まれる時に育休を取得しました。正直なところ、2人目の時までは育休を取るという選択肢すら頭になかったのですが、会社の人事責任者を務め、社員がよりよい働き方、生き方をできる会社にするにはどうすればいいかを考える中で、男性が育休をとることを当たり前にしたいと思い、社内で初めての男性育休を取得しました。

これまでの2人の子どもの経験で「産後のことは分かっている」つもりでしたが、実際に産後の育児に参加することで、通常の家事と上2人の育児をしながら、産後間もない赤ちゃんの世話をすることの大変さを身を持って知りました。

育休を取得するまでは、「もちろん産後は大変ということは分かっているけれど、それでも1日家で一緒にいるのなら、時間もたっぷりあるし大丈夫だろう」と心の奥で考えていたように思います。実際に育休をとってみると、睡眠、授乳、オムツ替え、洗濯など、赤ちゃんの世話には24時間休みがないこと、「1日中一緒にいるからこそ大変なこと」が実感できました。

このリアルな感覚は、いくら文章や体験談として聞いても絶対に実感は持てず、体験したからこそ分かるものです。社内で同じ経験をしている男性、女性の状況や気持ちの理解にも繋がり、今後の組織運営においても良い変化を得られたと感じています。

男性育休取得による、組織への効果や好影響

その後、男性育休を取得する社員が他にも出てきました。自分も含めて、育休を取得した男性が社内で感想などをシェアしていく中で、「男性も育休をとるのが普通」という空気になってきたことが最大の効果だと思います。

結局こういった制度は「制度を活用するのが普通」なのか「制度を活用しないのが普通」なのか、という組織の空気感によって、対象社員の制度の活用しやすさが大きく変わります。

形骸化させずに運用していくには、何より大切なポイントが、「活用して当たり前」という風土作りだと思います。

また、育休取得が当たり前になったことや、育休に限らず日々の保育園の送り迎え、急な子供の発熱による休みなどが発生することで、それらにスムーズに対応できる組織体制になったことも好影響の1つです。

具体的には、

・属人的な作業の排除(突発的に休みの社員が出ても支障が起きない仕組みづくり)

・業務の見える化、マニュアル化

・情報共有の透明性

などが進んだことが、副次的な効果だと考えています。

■合わせて読みたい「産休・育休」に関する記事

>>>「イクボス」「イクボス宣言」単なる男性育児参加ではない組織成長戦略

>>>「マミートラック」のネガティブ要因を理解し、ポジティブに運用する方法とは

■合わせて読みたい「DE&I」に関する記事

>>>経営戦略としての「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」とは

>>>注目が高まる「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」とは

編集後記

徐々に耳にすることが増えてきた男性育休。女性の育休と比較して10分の1以下という現在の取得率を改善していくには、制度を作り込むことよりも、制度を当たり前に活用できる風土づくりが重要であると、品川さんのお話を伺って理解ができました。

まずは男性育休制度がなぜ重要なのか、経営陣やマネジメントメンバーの理解を深めて、浸透の土台を作ることから始めてみてはいかがでしょうか。