「人材ポートフォリオ」を徹底解説!基本から応用、作成方法まで

人的資本経営が推進される中で「人材ポートフォリオ」に注目が集まっています。人材という貴重な資産をどのように把握し活用するか、そのためにもベースとなる重要な考え方で、人事として正しく理解しておきたい領域です。

今回は、コンサルタント・経営経験・HR経験を豊富に持つ、合同会社DMM.com COO室の加藤 英太さんに「人材ポートフォリオ」の概要から作成方法に至るまでお話を伺いました。

<プロフィール>

加藤 英太(かとう えいた)/合同会社DMM.com COO室

大手外資コンサルティングファームでのマネージャー経験を経て、スタートアップベンチャーへ転身。アドバイザリー業務から一転し、すべての業務を1人で経験する環境に身を置く。後に社内起業をし、組織人事コンサルティングやRPOなどの事業を展開する会社経営に従事。後に事業売却を果たし、合同会社DMM.comのCOO室(経営企画室)に入社。DMM TVにおける立ち上げプロジェクトや、グループ会社においてのPMIプロジェクト、プラットフォーム戦略改善プロジェクト、グループ会社においての編集者100名採用プロジェクトのプロジェクトオーナーを担当する。また、これまでにコンサルティングプロジェクトでは経営戦略・新規事業開発・M&A・営業戦略・組織人事戦略を経験。採用プロジェクトでは採用戦略・採用ブランディング戦略・SNS戦略・採用代行などのHRに特化した多数のプロジェクトを担当する。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「人材ポートフォリオ」の概要・重要性・メリット

──「人材ポートフォリオ」の概要・重要性・メリットについてそれぞれ教えてください。

「人材ポートフォリオ」とは、経営戦略の実現に向けて必要な人材タイプにはどのようなものがあるか、そうした人的資源が組織内でどのように分類・構成されているか、あるいは必要となるのかを分析したものを指します。つまり、「人材ポートフォリオ」があればどんなスキル・特性を持った人材がいれば経営戦略を実現できるかをイメージしやすくなり、限られた人材を適切に配置(適材適所)できるようになります。

これまでの採用と言えば、ポジションに対して個々のスキルや経験を重視するスキルマッチングが主流でした。スキルマッチングは即戦力人材(見込み者も含む)を獲得することができるので、短期的に見れば有効な手段です。しかし、組織全体の視点から見ると上手く人材配置のバランスがとれていないことも多々あります。その結果、入社後の役割・やりがいにギャップが生じてしまい、退職に繋がるケースも少なくないのが実情です。

一方で、「人材ポートフォリオ」がしっかりと定義・作成できていれば、組織全体のバランスを見据えながら現状必要な人材を計画的に獲得しようと動くことができるため、より中長期的な視点も踏まえて採用・育成を行うことができるようになります。人的資本経営が推進されてきたことも影響し、こうした「人材ポートフォリオ」の考え方が人事戦略ともマッチしやすくなってきたことが今注目されている背景にあると考えています。

この「人材ポートフォリオ」作成に取り組むメリットは多岐に渡りますが、大きく分けると以下3点です。

(1)組織全体のスキル・特性・多様性を鑑みて、組織全体のバランスを見据えた人事戦略を展開することが可能になる

(2)定期的な評価・調整を行うことにより、組織の成長や変化に合わせて「人材ポートフォリオ」を改善し続けることができる

(3)多様性を活かした効果的なチーム編成が促進されることにより、創造性や従業員のモチベーション向上も期待できる

組織や企業により目的に違いはありますが、このようなメリットを踏まえて「人材ポートフォリオ」の作成に取りかかる企業が多くあります。

「人材ポートフォリオ」の分類方法・基準

──前項の冒頭で『人材タイプ』の話がありましたが、その分類方法や基準にはどのようなものがあるのでしょうか?

『人材タイプ』についてはいろいろな分類が考えられますが、本記事内では代表的な分類例をご紹介します。

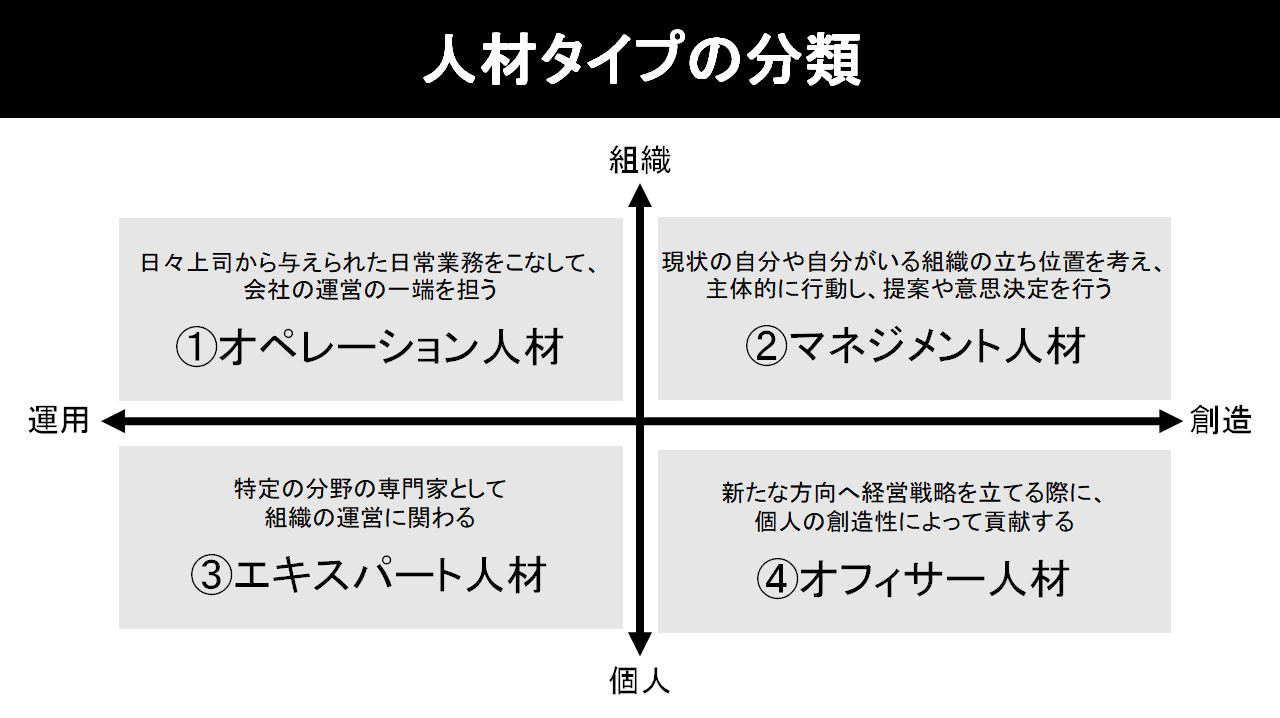

縦軸が『個人で行う仕事/チームで行う仕事』、横軸が『既存のものを運用する仕事/新しいものを生み出す創造的な仕事』の2軸・4象限で分類される代表例です。以下4つのタイプに分かれています。

①組織✕運用:オペレーション人材

日々上司から与えられた日常業務をこなして、会社運営の一端を担っている人材です。アルバイトや派遣社員を含めると、日本企業に最も多い人材と言えます。

②組織✕創造:マネジメント人材

現状の自分がいる組織の立ち位置を理解し、何をすべきか自ら考え、提案や意思決定を行える人材です。将来の経営幹部候補と表現されることもあります。

③個人✕運用:エキスパート人材

特定分野の専門家として組織運営に関わる人材です。オペレーション人材が経験を積んで専門性を持つことでエキスパート人材になることが多いでしょう。

④個人✕創造:オフィサー人材

組織改革や新規プロジェクトなど新たな方向へ経営戦略を立てる際に、個人の創造性によって貢献する人材です。クリエイティブ人材とも表現されることがあります。

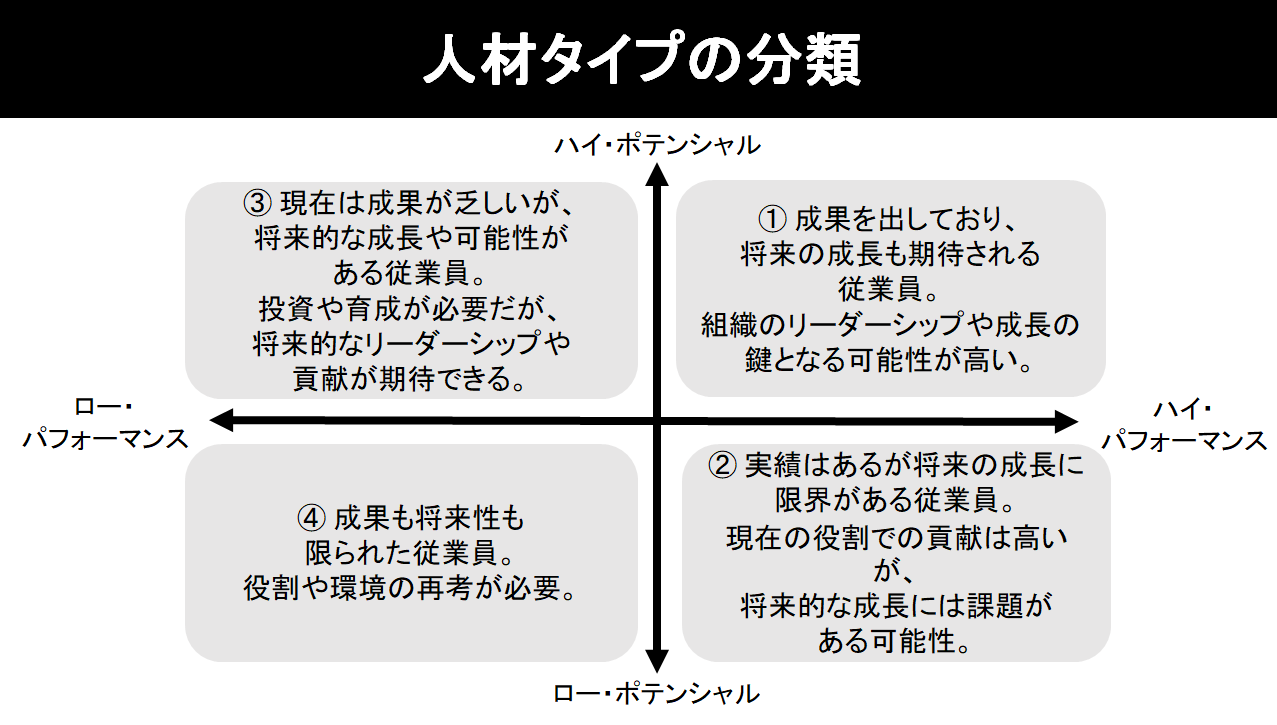

また、上図のように『パフォーマンス×ポテンシャル』によって人材タイプを分類することも可能です。従業員の現在のパフォーマンスと将来のポテンシャルを評価し、戦略的な人事配置や育成計画を策定するのに役立ちます。

①ハイ・パフォーマンス、ハイ・ポテンシャル

成果を出しており、将来の成長も期待される従業員です。組織のリーダーシップや成長の鍵となる可能性が高いです。

②ハイ・パフォーマンス、ローポテンシャル

実績はあるが将来の成長には限界がある従業員です。現在の役割での貢献は高いが、将来的な成長には課題がある可能性があります。

③ローパフォーマンス、ハイ・ポテンシャル

現在は成果が乏しいものの将来的な成長や可能性がある従業員です。投資や育成が必要ですが、将来的なリーダーシップや貢献が期待できます。

④ローパフォーマンス、ローポテンシャル

成果も将来性も限られた従業員です。役割や環境の再考が必要です。

「人材ポートフォリオ」を作成するための7つのステップ

──この「人材ポートフォリオ」を作成して人事戦略に活用するためには、どのようなステップで進めると良いでしょうか?

実際に「人材ポートフォリオ」を作成する際は、下記の7つのステップに沿って行うと進めやすいです。

(1)目的設定と目標明確化

まず「人材ポートフォリオ」の導入目的を明確にし、組織が達成したい目標や期待される成果を定義します。具体的な目的を決めることで、作成・活用後に振り返りを行った際に目的が達成できたかを確認できるようになります。また、達成度合いによって次回以降の採用活動をどのように行っていくのか、再計画が必要なのかを検討できるようにするためにもこのステップは重要です。

<良い目標>

「次年度までに、経験豊富なエンジニアを10名採用する」

「半年間で従業員満足度を10%向上させる」

<良くない目標>

「エンジニアを増やす」(具体的な数値や期限が不明確)

「従業員の満足度を改善する」(具体的な改善策や数値目標がない)

(2)分類軸の決定

どのような基準で人材タイプを分類するかを決定します。設定した目的を基に、自社の現在から将来にかけて必要な人材タイプを考えていく形です。部署やプロジェクト、ミッションや求められるスキル・性質なども考慮しながら分類軸を定めていきます。

具体的には、以下4つの観点から組織・事業にとって最も重要な2つの軸を選定することが重要です。

①戦略への貢献性

選んだ軸が組織の目標や戦略にどれだけ関連しているかを見て、目標達成に直結するかを確認します。

②文化との適合性

分類軸が組織の文化や価値観と合っているかを確かめて、組織の方針と一致するかを確認します。

③客観性と測定可能性

軸が客観的で測定可能なものであるかを確認します。主観的な要素が少なく、明確な評価ができるかを考慮する必要があります。

④将来への適応性

選択した軸が将来の変化にも対応できるかを確認します。長期的な視点で有効な軸かを考慮する必要があります。

(3)現状把握とデータ収集

社内の人的リソースがどれだけあるかを把握して分類を行います。その際、職能・得意不得意・性格・部署の適性などの定性的な指標については人によって評価が大きく変わる項目のため、客観的かつ数値的に判断するためにも適性検査を活用して分類を進めることが一般的です。

具体的には、以下のような手法を組み合わせて使用すると良いでしょう。

①アンケートや評価シート(成果や将来性に関する質問を含んだもの)

②成績や能力が数値化されたデータ

③上司や同僚からのフィードバック収集

④スキル評価やアセスメント

(4)タイプの偏りをみて、理想と現状のギャップを明確化

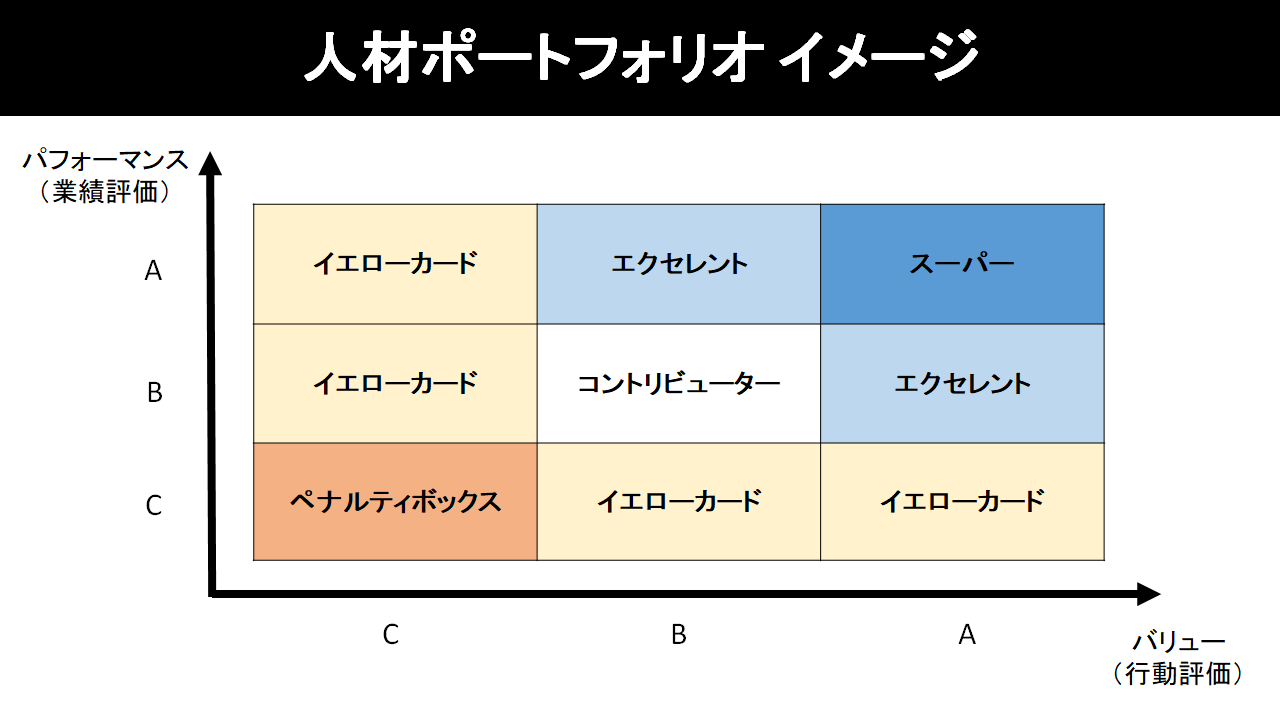

収集された現状把握データをもとに、分類軸に基づいて従業員を分類し4象限に割り当てます。その後、この分類に基づいて「人材ポートフォリオ」を作成します。これから力を入れていくプロジェクトや、一旦縮小させていこうとする事業など、序盤で整理した今後の経営戦略から本来必要な人数構成を割り振って懸念点があるか確認しましょう。実際の「人材ポートフォリオ」のイメージ図は以下をご覧ください。

(5)現状と理想のギャップ分析

現在の人材状況と目標とのギャップを分析します。どのような人材タイプが不足しているか、どの領域で強化が必要かを特定します。一方で、現状に対して大幅なギャップが生じてしまっている場合は異動・解雇などの対応を促すこともあります。

(6)施策企画と実行計画

上記プロセスにて生じたギャップを埋めるための具体的な施策や育成プランを策定・設計します。教育プログラムの開発、トレーニングメニューの策定、人材配置の最適化、組織文化の改善などが含まれます。

(7)実行と評価

策定された施策を実行し、効果を定期的に評価・改善していきます。定期的なフィードバックや評価を通じて、ポートフォリオの効果を確認し、必要に応じて調整することが重要です。なお、具体的な手法については以下のようなものがあります。

<手法>

①360度フィードバック

上司・部下・同僚・顧客などからの多角的なフィードバックを収集します。

②成果目標設定

SMART目標を設定し、定期的に進捗を評価します。

③パフォーマンスレビュー

定期的な従業員のパフォーマンス評価とフィードバックを行います。

<効果確認方法>

①目標達成度の測定

設定した目標がどれだけ達成されたかを数値化して評価します。

②フィードバックの利用

フィードバックを元に、従業員が改善した点や成長した点を確認します。

③業績向上の関連付け

フィードバックや評価が業績向上にどれだけ貢献したかを結び付けます。

「人材ポートフォリオ」を長期的に運用するメリット

──「人材ポートフォリオ」は作成して終わりではなく、継続的に取り組んでいくことが重要だと思います。長期的に運用するメリットについて、加藤さんはどのようにお考えでしょうか。

長期的な視点で「人材ポートフォリオ」を運用することは、組織にとって多くのメリットをもたらすと私は考えています。

まず大きなメリットとして『持続的な成長と競争力強化』が挙げられます。長期的な視点で人材を見つめることで、組織成長に不可欠であるリーダーシップや能力を育成し、競争力強化に向けた戦略を構築できるからです。加えて、人事配置を適材適所で行えたり、人材戦略をより長期スパンで策定できたりといったメリットもあります。組織ニーズにフィットした人材を配置できれば、将来の成長に備えた計画まで立てることができるようになり、組織の持続可能な成功に繋げることができます。

「人材ポートフォリオ」がもたらすメリットは何も組織側だけではありません。従業員側にとっても多くのメリットがあります。例えば、「人材ポートフォリオ」を軸とした人事戦略やキャリアパスを提供することにより、従業員の成長機会をより多くつくることが可能になります。結果的にモチベーションも向上し、定着率が高まることにもつながります。さらに、長期的な人事戦略や計画に基づいた個々の成長機会や評価制度の提供は、従業員の忠誠心・愛社精神・企業関与度を高めることにもつながり、組織力向上にも貢献してくれます。また、効率的な人材管理が可能になる点も忘れてはいけません。将来の変化やニーズに対応する準備を整え、人材の偏在や不足を予防することで組織のリスクを軽減できるからです。

これらの要素を長期的な視点で組み合わせることで、組織全体の成長戦略や従業員個々のニーズに適した対応策を展開することができるようになります。つまり、長期的な視点での「人材ポートフォリオ」運用は、組織の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素と言っても過言ではありません。「人材ポートフォリオ」の分類・定義・導入は決して簡単ではなく、時間がかかるものです。しかしながら、それに見合うだけのメリットがある取り組みなので、ぜひ積極的にチャレンジいただきたいテーマだと考えています。

■合わせて読みたい「組織設計」に関する記事

>>>「ティール組織は目指すものではなく結果である」オズビジョンが試行錯誤した内容とは?

>>>何人のチームが一番上手く機能する?人事が知っておくべき「適正人数」の考え方

>>>「ワークフォース・プランニング」で感覚的な経営から脱却し、戦略的に人員計画を立てる方法

>>>注目される組織開発「ホラクラシー組織」。導入メリットや運営方法を人事が解説!

>>>「チェンジマネジメント」で変革の好循環を生み、強くしなやかな組織を作る方法

>>>「自律型組織」へ移行する鍵は、情報のオープン化とトップの覚悟

>>>「ダイナミック・ケイパビリティ」の概要を知り、組織の自己変革力を高める方法を学ぶ

>>>「サーベイフィードバック」を組織改善につなげるために知っておきたいポイントとは

>>>「シェアードサービス」で生産性を高めるには

>>>「組織コミットメント」を高めるために知っておきたい、測定方法と読み解き方

編集後記

人的資本経営が求められる今、「人材ポートフォリオ」の重要性がますます高まっているように感じます。しかしながら、加藤さんもおっしゃる通り「人材ポートフォリオ」作成は一朝一夕でできるものでなく、時に専門家の力も借りる必要があると感じています。本記事を参考にしつつ、迷ったときには外部を頼ることも視野に入れながら導入を検討してみてはいかがでしょうか。