「経験学習」のサイクルを組織に取り込むためには

現場経験を通じて学んだ知識・技術を、次の経験に活かす「経験学習」。経験から学び、次の経験に活かすサイクルは、成長のために必要なフレームワークとしても重要視されています。

今回は、「経験学習」を意識的に組織へ取り入れてきた経験を持つ北野 正典さんに、「経験学習」により得られる効果や、人事として組織に経験学習を取り込むための工程などについて伺いました。

<プロフィール>

北野 正典(きたの まさのり)/株式会社マックリン 代表取締役

大阪大学工学部卒業後、独立系のコンサルティングファームに参画。住宅・外食・小売など幅広い企業に対し、マーケティング、M&A後の統合支援、経営品質改善支援やコンサルティングサービスを提供。その後、不動産投資会社に参画し経営企画と不動産投資を担当。新規事業の立案に携わる中で人材育成の重要性を再認識しキャリアチェンジ。大手人材開発コンサルティングファームのマネジャーコンサルタントとして、大手企業(製薬、電機、インフラ、重工など)を対象に組織開発・人材開発のコンサルティングに従事。部長クラスへのタレントディベロップメント・コーチングを行い、対話と内省を通じて成長を支援する。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「経験学習」とは

──「経験学習」の概要とプロセスについて教えてください。

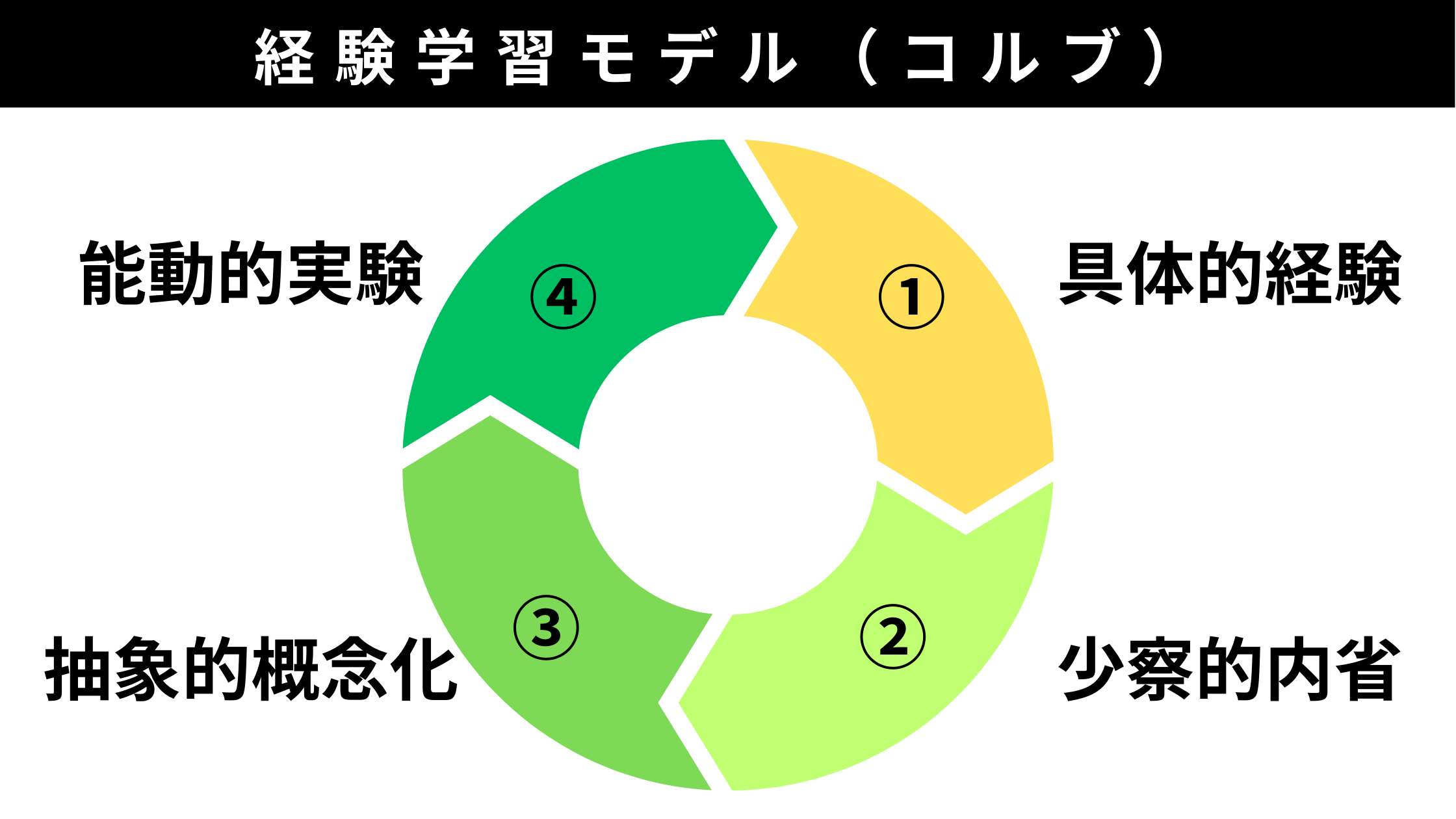

「経験学習」とは、ある経験を通じて学んだ知識・技術を次の経験に活かすプロセスのことです。中でも『コルブの経験学習モデル』が有名で、アメリカを代表する哲学者であるディヴィット・コルブが教育思想家のジョン・デューイの提唱する学習理論を実務家にも使えるものへと単純化しました。具体的には、以下4つのプロセルをサイクル化して繰り返すことにより学びを獲得していきます。

(1)具体的経験

直接的に体験することで得られる知識やスキル、経験のこと。

(2)省察的観察

自分自身の行動や経験を振り返り、それについて考えることで得られる学習のこと。

(3)抽象的概念化

具体的な経験から抽象的な概念や原理を理解することで得られる学習のこと。

(4)能動的実験

新しい方法やアイデアを試し、結果を観察し、評価することで得られる学習のこと。

(4)能動的実験の後は、再び(1)具体的経験による学びのステップに戻ります。

具体的経験・省察的内省から今自分が置かれている立場を勘案し、何が教訓なのかを自分なりの言葉で言語化します。その後、自分なりに培った(概念化した)教訓を異なる局面・場面においてどのように活かすか想像力を働かせながら実践し、再び具体的な経験を重ねていくことを繰り返します。

ヤフーが実践し有名になった『1on1(※)』も、その目的の1つはこの「経験学習」サイクルを回すことにあります。上司と部下の間で成長目標を設定し、その達成に向けて業務を通じて経験したことから何を学んだのかと部下に内省を促し、学びを言語化していきます。

※参考:「1on1マネジメント」が健全に回るようにYahooで研修・人事施策強化された小金さんの記事/「対話」を通じて組織の未来を創造する“組織開発するマン”の話

内省の重要性は多くのビジネスパーソンが理解しているはずですが、それでも自身の行動を振り返り見直すことは簡単ではありません。その背景には『多忙ゆえ内省する時間的・心理的なゆとりを持てていない』状態があるのだと考えています。だからこそ、1on1のような形で上司が部下に内省の重要性を認知させ促すことが必要になるのです。実際に上司が「経験学習」のサイクルを回す支援をすることで、部下の業務能力が向上した実験結果なども出ています。

また、新たなことに挑む職場環境も内省支援に効果があるとされています。チャレンジが奨励・承認される職場では、現在の能力・業務を超えた物事に挑戦する機会が多くあり、他者から支援を受けるニーズが生まれやすいためです。このニーズに沿った形でタイミングよく他者から支援がなされれば、「経験学習」の効果もさらに向上すると言われています。

──「内省の余裕」と「挑戦」を両立する必要があるのですね。

はい。とはいえ、経験学習を進めるために必要な「チャレンジできる環境」と「心理的なゆとりの確保」の両立は難しいものです。そのため、1on1やコーチングのように、自分自身をゆっくりと振り返る時間を意図的に設ける必要があります。一人で内省しようとしてもなかなか難しいものですが、上司やコーチが関与し、働きかけることで、意図的に時間を設けることができます。

もちろん、時間と心の余裕に加え、本人が「経験から学ぼう」という意識も重要です。成功体験からは成功要因を、失敗体験からは教訓を得ようとする意識がなければ、そもそも学びは生まれません。こちらも上司やコーチによる働きかけが有効です。

「経験学習」により得られる効果

──「経験学習」により得られる効果には、どのようなものがあるのでしょうか。

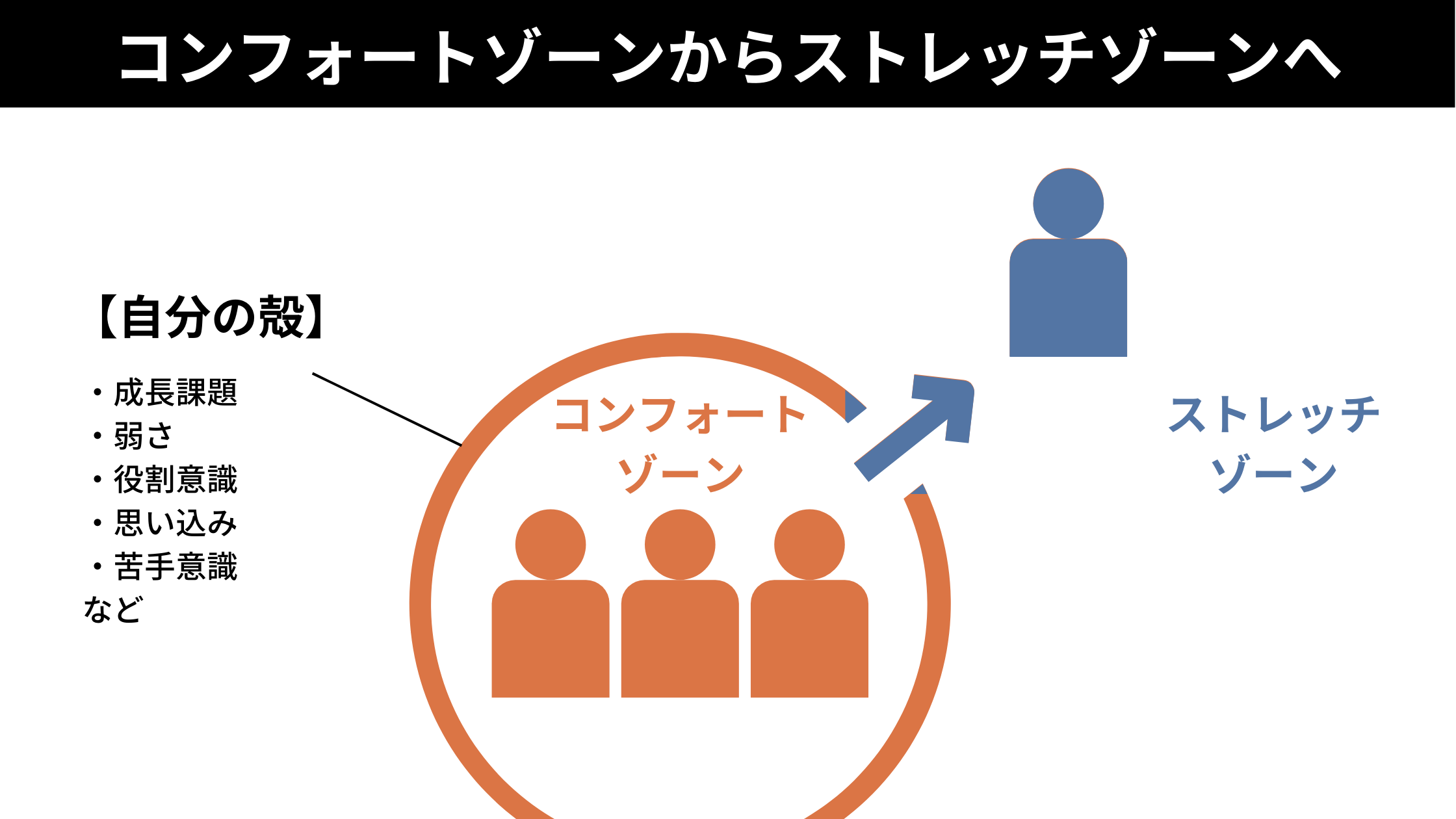

代表的な効果として『机上の空論ではない業務で活用できる活きた知恵を抽出できる』ことが挙げられます。効果内容を説明する前に、人間の心理的な安定状態や成長に関する概念である「コンフォートゾーン」と「ストレッチゾーン」についてご理解いただきたいと思います。

コンフォートゾーンとは、自分が快適に感じる状態や、安定している状態のことを指します。つまり、現状維持が容易であり、あまり努力を必要としない状態のことを指します。仕事や学習などの分野で、自分が普段から行っていることや、すでに習得しているスキルを繰り返し行うことがコンフォートゾーンにあたります。

一方でストレッチゾーンとは、自分の能力やスキルの限界に挑戦し、成長や発展を達成するための領域のことを指します。つまり、自分が不慣れであることに挑戦し、新しいスキルや知識を獲得するために努力する状態を指します。例えば、新しい職場や、新しい技術を学ぶことがストレッチゾーンにあたります。

「経験学習」の効果が得やすいのはコンフォートゾーンでの仕事ではなく、ストレッチゾーンで仕事をしている時です。ストレッチゾーン、つまりこれまでにやったことがない・難しい業務にチャレンジすると、思うようにいかないことが多くモヤモヤした気持ちになります。その中で内省を続け、失敗・成功要因を抽出し、次のチャレンジに活かすサイクルを繰り返すことにより、成功確立を高めることにつなげられるからです。

何より、自分自身が経験・苦闘した中で得た知恵は、本人にとっても納得感が高く、記憶にも定着しやすくなります。一度経験してしまえば長く自身の知識・技術として定着しますし、それらの経験が自信にもつながって継続的な成長モチベーションにも寄与します。

他にも普段、定型業務しかしていない方の場合、その質・スピードを高めるということを意識することで、経験学習に活かすことができます。例えば「これまで1時間かけてしていた仕事を同じ品質で半分の時間で実行するにはどうすればよいか」「改善点はどこにあるか」といった振り返りを通して、既存のコンフォートゾーンから脱却を目指し、ストレッチゾーンへの挑戦へ繋げることができるでしょう。

「経験学習」から得られる効果は本人だけに留まりません。こうして学んだ知恵を他者とも共有し合うことで、他者の経験からも学ぶことができるようになります。この輪が広がれば広がるほど「経験学習」の効果も広がっていくのです。

なお、「経験学習」は何も特別なものではなく、ごく当たり前の学びのプロセスです。しかしながら、“忙しさ”などを理由にして良質な経験を自身の学びにつなげられていない方は少なくないことから、「経験学習」のモデルや概要を理解して日々取り組んでいくことは非常に大事だと考えています。

「経験学習」を組織の仕組みに取り込むために

──「経験学習」のサイクルを組織的に回すために、人事ができる働きかけを教えてください。

人材開発施策を考える上で最も重要なのは、『何をゴールに置くか』を明確にすることです。講義内容の理解、その活用、現場での実践・行動変容、具体的な業務成果の創出──どこにゴールを設定するかによって人事のアクションも大きく変わってきます。

既存の人材開発施策では、インプットされた講義内容の理解、もしくはその活用に重点を置いたプログラムが多いように感じています。集合研修スタイルでのインプットや議論などが分かりやすい例です。一方、「経験学習」を組織に組み込む際には、現場での行動を軸にしたプログラム設計に変える必要があります。

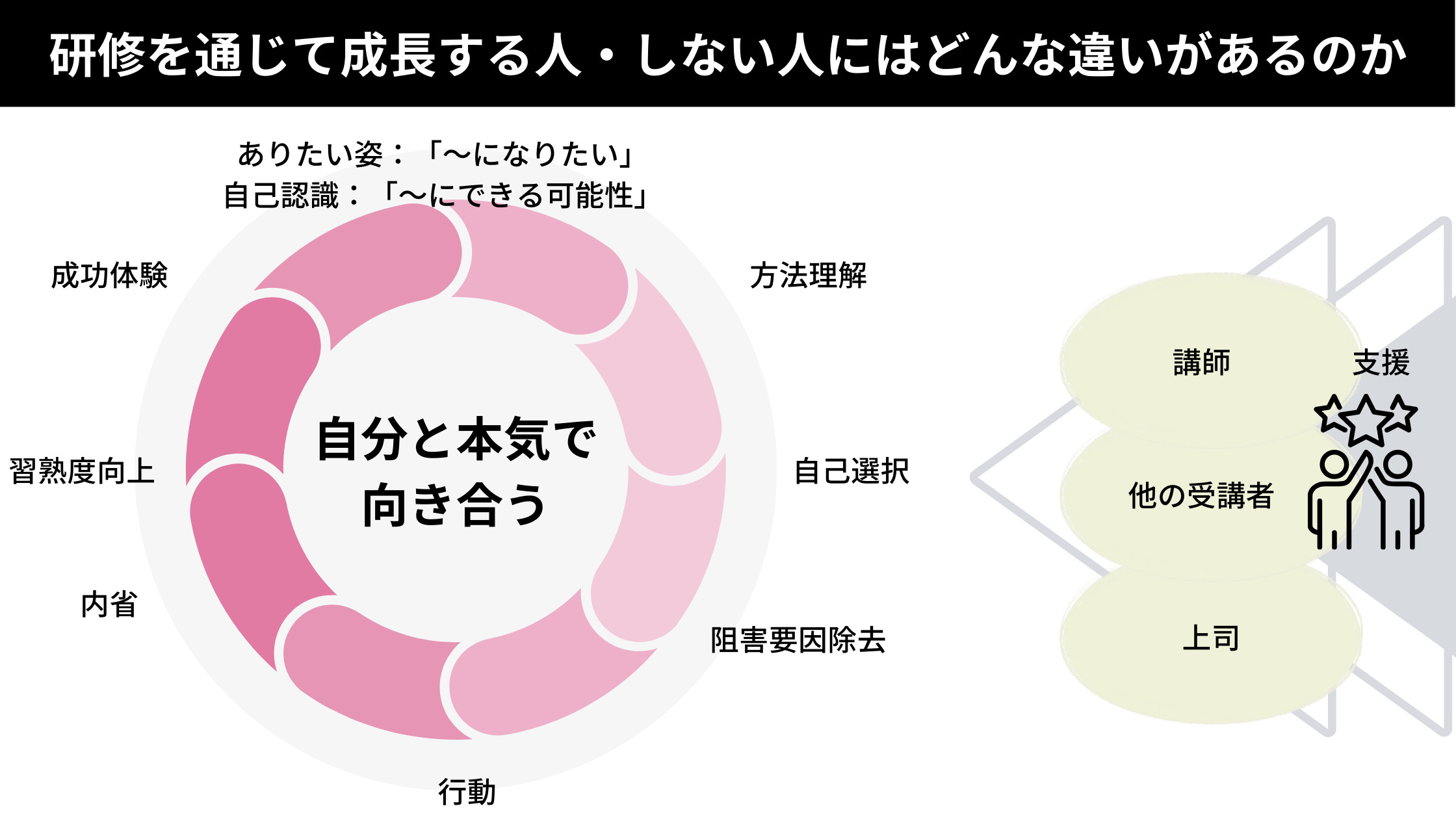

上図は、『研修を通じて成長する人・しない人(現場での行動変容が見られる人・見られない人)にはどんな違いがあるのか』を調査した際に作成したフレームワークです。このフレームワークを活用して研修を設計すると「経験学習」のサイクルがうまく回り、効果が出やすくなります。このサイクルのポイントは以下のような点です。

・ありたい姿を明確にすることで、研修などで学んだことを実践せざるを得ない状態にする。

・実践する上で立ちはだかるあらゆるハードル(時間的な制約、心理的抵抗など)を乗り越えられるように支援する。

・実践した内容を内省し、習熟度を高めて小さな成功体験を得られるようにする。

・『さらにありたい姿に近づいていきたい』という思いを醸成し、新たなインプットを経て次のレベルでの実践を促す。

なお、このサイクルを実践する際は、本人の力だけでなく他の受講者からの刺激や上司の支援を受けることができるようなプログラム設計を行うことが重要です。

「経験学習」を組織に取り入れた実例紹介

──実際に北野さんが「経験学習」を組織に取り入れるために行っていることや事例について教えてください。

ここまでは業務を通した経験学習を中心にご紹介してきましたが、一方で、経験学習はコーチングでも活用することができます。今回は実例として、マネージャー層へ行ったコーチングについてご紹介します。

私が企業において役員・事業部長・部長などを対象に「経験学習」を取り入れたコーチングを行う際には、必ず前回セッションから今回セッションまでの期間に何をしたのかを振り返るようにしています。具体的には、以下のような問いを投げかけています。

・活動してみて何を感じたのか

・どういう思いを持ったのか

・何が良かったのか

・どういう気持ちになったのか

・どんな願いがあるのか

こうした問いを通じて引き出した『私は~をしたい』の気持ちこそが、リーダーシップの原点になります。実際に私も前職に中途入社して間もない頃、人事部長から3回ほど人事面談を受けたことがありました。そこで対話を通じて自分自身の価値観・仕事観を振り返り明確にしたことにより、『私はプロフェッショナルの道を歩みたい』という今でも変わらない方向性を導き出せたことが原体験となっているのかもしれません。

また集合研修を実施する際には、2~3人を1組として、以下3つのテーマについて考えてもらうようにしています。

<集合研修のプログラム例(約2.5時間)>

(1)研修の中で学んだことをどう活用できているのか

(2)さらに自分の習熟度を上げるための次なるハードルは何なのか

(3)自分が目指したいビジョンから考えると、どういうアクションをとりたいのか

何が自分の行動を押しとどめているのか、自身のビジョンと照らし合わせるとどんなチャレンジングなアクションをとるべきか──自分の内面(葛藤)を見つめながら見出す機会になるよう、研修を企画・実践しています。

■合わせて読みたい「人事が活用する理論・用語」に関する記事

>>>「FFS理論」により人や組織の可能性を引き出し、他社がマネできない強い組織土壌を作る方法

>>>「ビジネスレジリエンス」を高めて環境変化に強い組織づくりを行う方法

>>>エフィカシーを高め、組織・個人の自走を促す方法とは

>>>「成人発達理論」を活用して、多様化する人材をマネジメントする方法とは

>>>「セムコスタイル」で社員の主体性と業績を引き出す本質的な取り組みとは

>>>「つながらない権利」を守る組織体制を作るには

>>>「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには

編集後記

北野さんのお話を通じて、「経験学習」を組織に取り入れるためにはサポートする上司や先輩、そして組織の環境整備を行う人事の関わりが非常に重要であることが理解できました。『学習するのは社員個人だから』と人任せにせず、いかに人が成長するサイクルを組織内に用意できるかに人事の手腕が問われると言っても過言ではないでしょう。