研修効果測定で研修から組織の成果へとつなげる方法。

人材育成や組織変革などを目的として、あらゆる企業で様々な研修が導入されています。しかしながら「どう効果測定すればよいかわからない」といった声も多く、研修の効果を正しく実感できている企業は少ないようです。

そこで今回は、組織開発や人材育成の分野で活躍するパラレルワーカーの方達に、「研修効果測定」の意義から具体的な方法論に至るまで、それぞれの視点からお話を伺いました。

<プロフィール>

石上 博之(いしがみ ひろゆき)/株式会社コーフライヤー 代表取締役

米国のIT企業と欧州の製薬会社の人事を経て、2018年から現職。“Teaming and Growth”を旗印に、成長とウェルビーイングを実現する組織づくりで世の中に貢献するべく活動中。組織開発、人材育成、D&I、サービス・デザインの領域を探究。お客様の組織に入り込んで、一緒にプロジェクトに取り組むアプローチが得意。

米倉 剛(よねくら ごう)/ソノキスト 代表

ITベンチャー経営を経て転職後、HRD・ODの営業、コンサルティング、講師、カウンセリングに従事。2010年から現職。経営支援からメンタルヘルスの早期発見まで、経営と従業員の現実と向き合う。OD、HRD、D&I等、見えざるリーダーシップを探究。皆が生き生きと働く社会で子ども達が育つ、を体現したい。コンサルの他、年間140研修を納品。

▶パラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「研修効果測定」はなぜ重要なのか

──自社で研修制度を持つ企業は多くありますが、その効果測定まで実施できている企業は少ないのが現状かと思います。そこで、改めて「研修効果測定」の重要性や目的などを教えてください。

<石上さん>

研修効果測定の目的は、大きく2つあります。

1つ目は、「研修実施そのものを含む、経営資源の合理的な活用の判断を行うため」です。

そもそも研修は、その企業の目的や目標を達成するために、あらゆる手段の中から選択し、限られたお金と時間の一部を費やして実施するものです。そのため実施した研修が「ビジネス上の変化に対して効果的だったのか?」「それはどの程度なのか?」などを検証することは、経営者と人材育成担当者とって大切な役割と言えます。これらは経営資源配分の評価を行う上でも非常に重要です。

2つ目は、「研修の内容と実施方法を改善するため」です。

一般的にイメージされる研修効果測定の目的は、こちらの方なのではないでしょうか。研修を実施することで、受講者・提供者共にさまざまな気づきを得ます。それらを研修効果測定の枠組みで情報収集し評価することで、より効果的な研修の開発と実施につなげることが可能です。

またこれら2つの目的を果たすためには、「研修の適切なゴール設定」が欠かせません。研修を設計・開発する段階で、研修の結果として「いつ、誰に、どのような変化」をもたらすことを目指すのかを十分に検討しておく必要があるということです。「研修のゴールを何にするか」と「研修の効果をどのように測定するか」は、コインの表裏のような問いであり、セットで考える必要があります。

<米倉さん>

石上さんの1つ目の意見とやや重なりますが、「研修を研修として終わらせないため」です。

「仕事は目的から始まる」というのは誰もが認識している考え方ですが、一部上場企業の役員を含めた研修プロジェクトメンバーであっても目の前のことに追われてしまうと、その研修目的を見失ってしまいがちです。

そんな時にはいつも、私は「ありたい姿のすり合わせ」に立ち戻るようにしています。

・何のために企画した研修なのか。

・この研修を通じて、現場にどのような気づきを持って帰ってもらい、どのような言動を期待するのか。

こうして立ち止まってみると、私たちが意外と自分自身や他者を観察できていることに気づき、冷静に振り返ることができます。あくまで「立ち止まることさえできれば」ですが。

ここで大切なのは、「短期的には見えない価値」まで振り返ること。目先の変化だけでなく、その研修が組織に与える影響や価値を長期的に捉えていくことで、より研修効果を高めることができます。

世界的に有名な研修効果測定方法「カークパトリックモデル」

──研修効果測定にはどんな方法があるのでしょうか。

<石上さん・米倉さん合同回答>

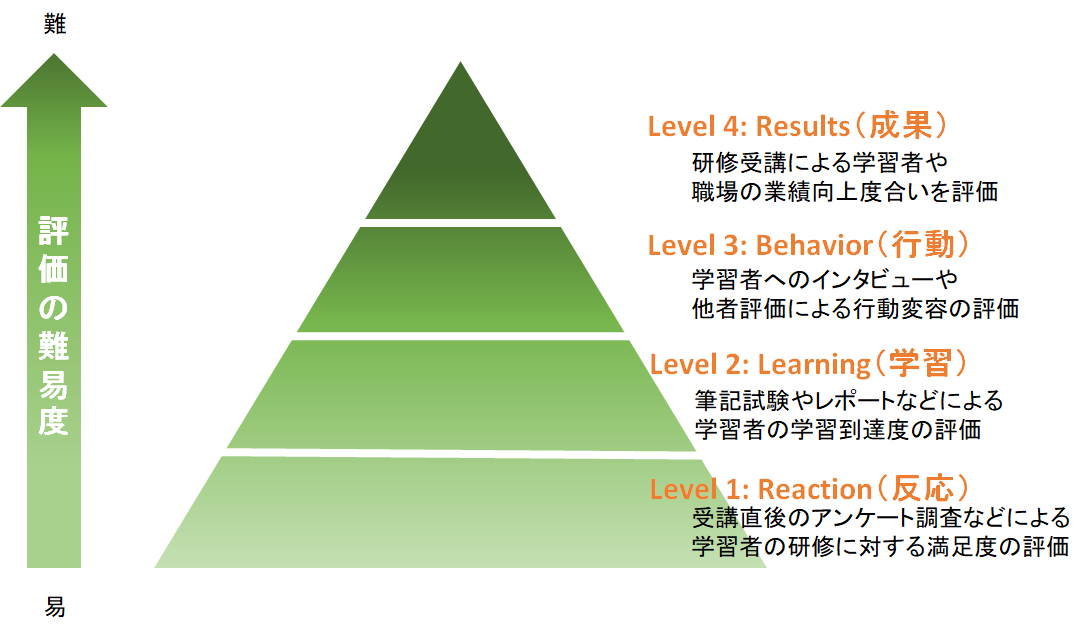

研修効果測定にあたり最も広く知られているのが、ドナルド・カークパトリックによって提唱された「カークパトリックモデル(※)」です。このモデルでは、研修の効果として何を測定すべきかを以下4つの段階に分けて定義しています。

■レベル1/反応(Reaction)

研修そのものに対する満足感や興味を持てた度合い、受講者の仕事と関連している程度とされています。

■レベル2/学習(Learning)

研修に参加したことに基づいて、期待されていた知識・スキル・態度・自信、そしてコミットメントが身に付いた程度と定義されています。

■レベル3/行動(Behavior)

研修中に学習したことを、受講者が実際の職場で適用する程度のことを指します。

■レベル4/結果(Results)

研修の実施、受講者へのサポートおよび成果を上げようとする一連の行為の結果として、目標とする成果がもたらされる程度のことを意味します(ここでの成果とは、一般的に受講者が所属する組織に生じるビジネス上の変化のこと)。※参照:カークパトリックモデル

https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model

ちなみに、測定タイミングはそれぞれ異なります。

レベル1・2の段階は、内容的にも研修直後(場合によっては研修中)に測定することが合理的です。レベル3・4の段階は、職場に戻った後の受講者の行動変化や、組織にもたらされるビジネス上の変化を測定することになるため、研修直後ではなく、数週間から数ヶ月後に測定することが望ましいと考えられています。

(参照:研修開発入門 「研修転移」の理論と実践)

このカークパトリックモデルは、研修効果を時間の経過に沿って直感的に理解できることもあって、多くの実務家に参照されるモデルとなりました。

研修効果測定「カークパトリックモデル」の具体的な活用イメージと評価方法

──研修効果測定といっても、現状は「研修後アンケート」だけを取得して終了してしまっている企業が多いように感じます。そんな企業でも「カークパトリックモデル」の活用イメージが持てるよう、お2人がこれまでに実施した事例や考え方、具体的な評価方法などを「4つの段階」に沿って教えてください。

レベル1/反応(Reaction)

<石上さん>

研修直後のタイミングで、研修そのものの印象などを受講者自身に回答してもらいました。研修そのものの印象を5段階もしくは7段階で回答してもらう形です。加えて、その理由を聞くことで、受講者が感じた印象を深く理解することができます。

(例)研修に満足した程度/研修を有用だと感じた程度/研修のおかげで適切な行動を遂行できると感じた程度

以前は、研修の最後にプリントアウトした記入フォームを配布していました。コロナ禍でオンライン研修が実施されるようになってからは、チャットでGoogleフォームのリンクをお知らせし、各自のパソコンにてオンライン上で回答してもらうことが主流となりました。

<米倉さん>

研修受講直後の満足度はテーマ(研修目的)や難易度、および時間的余裕に大きく左右されます。組織間連携や初学者向けであれば、受講直後の満足度と「最初の一歩」を出す相関は高いです。

しかし、この段階において大切なことは、「短期的な成果に一喜一憂してはいけない」ということ。研修の反応が上々だったからといって、当初の目的が果たせるかどうかは別問題だからです。研修満足度だけに捉われず、その本質にあるものを見ていく必要があります。

レベル2/学習(Learning)

<石上さん>

研修のファシリテーターをする中で、クイズや小テスト、もしくは受講者にロールプレイをしてもらう方法などを用います。簡単なクイズであれば、オンライン会議ツールの投票機能を利用して、手軽かつ双方向に実施することができます。これらの方法は知識やスキルの定着度合いを測定するのに有効で、他にも資格試験を受けてもらう方法もあります。

(例)管理職向けの1on1研修で、受講者に順番で上司役、部下役になってもらい、研修で学んだことを実演(ロールプレイ)することで習熟度を測定(この手法は特に実践的なスキルの定着度合いを測定するのに適しています)

また、受講者同士のディスカッションのやり取りや、ディスカッション中に作成されたメモからも、受講者の学習内容の習得度を推し量ることができます。これらは研修中、もしくは研修直後に実施します。

<米倉さん>

doing(出来たこと) と being(スタンス) 両面で確認します。出来たこと、知識技術面では、定期的な小テストや資料などの成果物へのフィードバックや添削が効果的です。pre-on-post(研修実施前、研修時点、研修後)に組み込む事と、以下3つのサイクルを半年後のフォロー研修まで毎月実施する形が一般的です。

1.e-Learningで事前学習して成果物を作る

2.研修内で扱う

3.研修後に追加課題で自己採点、および専門家によるアセスメント・フィードバック

尚、スタンス面では360度フィードバックを研修前後でできるとベターです。また、スタンスが変容したことによる行動習慣を作る「小さくて大切な行動目標」を、上司との1on1で毎週対話して浸透させます。

レベル3/行動(Behavior)

<石上さん>

職場における受講者の行動の変化を測定します。これは第三者による観察や、上司・同僚・部下・メンターへの聞き取り、もしくはアンケート実施などの方法が中心です。具体的には研修の目的とゴールに基づいて、受講者に期待する行動の変化をリストアップしておきます。さらに、それらの行動が職場でどの程度発揮されているかを評価できるように、段階に分けて行動の発揮レベルを確認できるようにします。

実施タイミングは研修実施から数週間〜数ヶ月後で、実際の仕事現場において期待される行動の発揮程度を測定できる方法かどうかがポイントになります。

<米倉さん>

スタンス面で「360度フィードバックを研修前後でできるとベター」とお伝えしましたが、それが難しい場合は研修前に今回の研修テーマに即した周囲からの期待役割を収集し、研修後にその期待行動の変容を自己評価・周囲からの評価と照らし合わせる形でも対応可能です。

また、フォロー研修の中で研修テーマについて自分で振り返ったことを聴き合い、相互フィードバックしていく場を体験し、欲しい効果を浸透させていきます。1回の研修で終わらせず「1粒で何度でも美味しく」がキーワードです。

レベル4/結果(Results)

<石上さん>

「研修によって向上させたい経営指標を時系列で比較する」という方法を採用します。具体的には、研修実施前後で注目している指標にどのような変化が生じたかを分析するやり方です。研修の目的とゴールを測定するに相応しい指標の選択と、時系列での比較ができるようなデータの取得を行うことが重要になります。ただし、レベル4/結果の測定においては、研修の実施による効果のみを取り出して評価することが難しく、さまざまな環境変化を含めて慎重な分析が求められます。

具体的には、以下のような例が考えられます。

(例1)コールセンター部門へのコミュニケーション研修の成果として、顧客満足度を測定する

(例2)営業部門に対する提案書作成講座の成果として、契約の成約率を測定する など

いずれにしても、「期待する成果」-「測定する指標」-「研修の目的とゴール」につながりを持たせることがポイントです。

<米倉さん>

ROIを直接明示することは難しいですが、レベル3で記載した「1粒で何度でも美味しく」することで欲しい効果にこだわっていきます。例えば、都内から長崎に旅行に行きたい時、途中で引き返したり、思ったより進んでないなと言って思い悩んだりすることはないはずです。目的地に行くためにはどうするか?を考えるのではないでしょうか。ゆえに、大きな要素として研修企画に立ち返り、経営陣とありたい姿のすり合わせや、現場の場面を具体的に観察することが欠かせません。

また最後に、効果測定・評価をする上でとても大切な考え方を1つご紹介します。それは、「研修アンケートで満点を取ることが、本当にその企業や現場が欲しい研修効果なのか」ということです。

例えば、会社のアイデンティティやコアコンピタンスの存続に関わる技能伝承をテーマとした研修では、「極めて大きな効果があった」と現場からの声はもちろん、結果として新商品を世に出すまでに至りました。また、M&Aで財務的に助けられる側が、合併後も自社の良さを生かしてより大きな価値を顧客に届けていくための研修では、合併により自信を失っていた従業員たちが自身・自社の意味・価値を取り戻していきました。

こうして「目的ドリブン」で企画された研修は、時に劇的な効果をもたらします。効果測定・評価はあくまでそれを支える1つの手段だということを念頭に置いておいて欲しいと思います。

■合わせて読みたい「社員育成プログラム」関連記事

>>>オンボーディング成功のポイントは「ユーザー視点」。押さえるべき点と事例紹介

>>>オンライン環境で失敗しない、オンボーディングの3ステップ

>>>社員の能力を最大限引き出す、オンライン/オフラインでの階層別研修の在り方

>>>「越境学習」の本質は葛藤にあり!?企業の人材育成に活かす上で抑えるべき本質とポイントとは

>>>「OJD」で長期的・計画的にマネジメント人材を育成する方法

>>>「企業内大学」を立ち上げ、持続的な人材育成を実現する方法とは

>>>「ブレンディッドラーニング」を取り入れて研修効果を高めるには

>>>「人材育成体系」はどう見直す?タイミングやポイントを解説

編集後記

今回は特別に2名のパラレルワーカープロ人事の方からそれぞれの考えを伺いました。それぞれ違う視点からとらえつつも、「研修のゴールを何にするか」という強烈な目的意識が、研修効果測定においては何より重要な本質であるということは共通しているように感じました。

「振り返りが大切だ」ということは誰もが同意する考え方だとは思いますが、「何のために振り返るのか」「研修を通じてどんな結果を得たいのか」というそもそもの部分から見つめなおすことが、これから研修効果測定に取り組もうとしている企業には欠かせないことなのではないでしょうか。