オンボーディング成功のポイントは「ユーザー視点」。押さえるべき点と事例紹介

新たに採用したメンバーが早期に活躍できるよう、組織としてサポートする「オンボーディング」。もともとは船や飛行機に新しく乗り込んできた(On-board)クルーに対して必要なサポートを行い慣れてもらうプロセスのことを指し、現在は入社後フォローを意味する人事用語としても使用されるようになりました。

まだまだ一般的になじみのある言葉ではありませんが、早期の即戦力化を促し離職を防ぐ方法として、日本でも多くの企業がそれぞれ工夫をこらした取り組みを進めています。

しかし、いざ導入しようと思っても、どんなものが自社にフィットするのかがイメージできなかったり、現場との連携がうまくいかなかったりと簡単ではありません。そこで今回は、自ら会社の代表を務める傍らで、中小〜大手の複数企業の人事・採用に関わる杉本裕樹さんに、オンボーディングの実践事例も交えてお話をお聞きしました。

<プロフィール>

杉本 裕樹

大学卒業後、新卒1期生として当時20名強の人材ベンチャーに入社。マーケティング、新規事業、新規ユニットマネジャー、キャリアコンサルタント統括マネジャー(部下50名)等を担い、業界トップクラスへの成長をけん引。2017年にIT・グローバル人材・外国人留学生の就職・転職支援に特化した会社を創業し代表取締役に就任。同時に中小~大手など複数企業の人事・採用に携わっている。

▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

オンボーディングは、なぜ重要?

───そもそも、なぜオンボーディングは重要なのでしょうか。

入社後の数カ月月間でオンボーディングプログラムを実施する理由はいくつかありますが、主には次の3つです。

1.最短で最大限のパフォーマンスを発揮してもらうため

新入社員が早期に戦力化しないと、マネジメント・教育コストが必要以上に掛かってしまい、チームの生産性低下にも繋がります。また、新入社員がモチベーションを上げることができず、早期退職リスクが高まり悪いスパイラルに陥ってしまうことも。それを防ぐためにも、上司やチームメンバーとの信頼関係をスムーズに構築し、パフォーマンスを発揮しやすい環境をつくることが大切です。

2.受け入れ側に良い影響を与え、組織としてもワンランク成長できる可能性がある

オンボーディングプログラムを作ると、自組織の受け入れ体制や就業環境を理解することができ、結果的に組織の現在地点が見えてきます。何ができていて、何が足りないのか。自分たちを見つめなおし、組織をアップデートする良い機会になってくれるでしょう。また受け入れがスムーズにできれば、新入社員からこれまでになかった視点や成功体験を吸収する余裕も生まれ、組織としてもさらなるレベルアップが期待できます。

3.入社直後の良い体験が、リファラル採用にもつながる

これは私の経験則なのですが、新入社員は、社歴の長いハイパフォーマーやエンゲージメントが高い社員の次に、「リファラル採用に貢献してくれるメンバー」になることが多いです。転職は、一般的には前職になにかしらの問題があって行われるもの。それの問題が、オンボーディングを通じて解決できたという体験が生まれると、それを前職の同僚に伝えたり、似た境遇で悩んでいる知人に話したりといったことにつながります。結果として自社の良いPRが行われ、リファラル採用にも良い影響を与えてくれます。

とあるIT企業のオンボーディング事例なのですが、入社〜開発環境セットアップ〜開発スタートまでの「やるべきことチェックリスト」を作成したところ、それを見ながら対応した新入社員が一度も質問することなくできたそうです。「こんなこと、なかなか他の会社ではない!」と驚いていたようで、組織に対するエンゲージメントも上がったといいます。

またそのチェックリストに改善の余地がないかを新入社員が確認・修正・追記することで自然とアップデートする仕組みになっており、オンボーディングの3つのポイントを押さえたとても良い事例だと思います。

オンボーディングがうまくいかない理由

───なかなかうまく運用できないという声をよく聞きます。考えられる要因はどんなものがありますか。

オンボーディングには、5つの壁があると言われています。それに沿って、その要因と対策を紹介しましょう。

1.準備の壁

入社初日に受け入れ態勢が準備されていると、その後3カ月以内のパフォーマンスが30%上がるというGoogleの社内調査結果があります。人事担当者はもちろん、新入社員を受け入れる側のチームやマネジャーがしっかりと準備できているかを確認しましょう。

2.人間関係の壁

新入社員を受け入れる組織側のマインドセットがされておらず、ウェルカムモードにならないことがあります。

<受け入れ側のマインドセットができない理由>

・新たなメンバーを採用する理由を知らせていない

・採用しようとしている方の経験やスキルを知らせていない

・教育方針や研修、フォロー体制をどのようにするのか伝えていない

・誰がどのような役割を持って新たなメンバーと向き合うのかが決まっていない

受け入れるチームだけでなく、関わる他部署も含めて新入社員との関係性を事前に作っておくことが重要です。必要に応じて面談やランチなどの機会をセッティングしておくことも有効です。

3.期待値の壁

100名を超える組織になると、配属先のマネージャーが選考に絡まないケースも出てきます。すると選考官と配属先マネージャーの温度感が全然違うことも多く、入社したメンバーがそのギャップに戸惑ってしまうといったことが発生しがちです。

たとえば、忙しさから「人手が欲しい」と既存メンバーが思っているところへ、組織として新たなチャレンジを促したいと別のスキルを持った人材を採用したとしましょう。その時点で考えがすれ違ってしまっているため、現場としても100%の気持ちでそのメンバーを受け入れることができません。

それを防ぐためにも、入社したメンバーの転職理由や組織に期待することなどの情報を組織内で必ず共有し、その上で、配属先のミッションや入社者に期待することを伝えていくことが必要です。

4.学びの壁

事前に研修内容を伝えないことで新入社員は入社後に取り組むことを少ない情報の中からイメージするしかなく、結果として実際の研修内容や仕事内容とギャップが発生してしまうことがあります。

「想像以上に充実した研修だった」というプラスのギャップであれば問題はありません。しかし、「技術職として入社したのに、まずは営業現場に出るなんて聞いてない」「営業現場に出て勉強することはやぶさかではないが、できれば事前に知らせておいて欲しかった」といったマイナスのギャップとなることも十分に考えられます。受け入れ企業としては自社の研修がどのようなものであるかなどは出来る限り早いタイミングで伝えるべきです。

5.成果(アウトプット)の壁

入社後から遅くとも3カ月内に何かしらの成功体験がない状態は危険信号です。いきなり事業成長に貢献するような大きなインパクトを残すのは難しいと思いますが、少しでも組織に自分が貢献している感覚を持てることが大切です。

たとえば、何かしらの役割を新入社員に与え、それによってチームが助かっているということが伝わるような仕掛けを作ることも良いやり方のひとつ。「自分もこのチームの役に立てている」という実感があることでより積極性が生まれ、パフォーマンス最大化を早める効果があります。

反対にこの実感がない状態でハードルの高いミッションばかりが与えられてしまうと、成功体験を積めずに空回りばかりしてしまうという悪いスパイラルに陥ることもあるので注意が必要です。

───「入社前に思ってたのと違う」というケースもよくありますね。

実はこれ、リファラル採用においても起きてしまうことがあります。

一般的にリファラル採用は、よりマッチ度の高い採用ができ、入社後のパフォーマンスも発揮しやすいと言われています。しかし、よく知る知人から声をかけられたことから、てっきりその知人と同じチームで働けるものだと勘違いをしてしまい、入社初日になって別の配属先だったことを知るというケースも耳にします。

その状態のまま思ってもみなかった現場研修が始まってしまうと、その方のモチベーションは低空飛行状態に。これは選考プロセスの問題ですが、せめて入社後のオンボーディングを丁寧にすることでモチベーションは大きく変わったはずです。

入社前からはじめるオンボーディング

───新入社員を迎えるにあたり、どこから準備を進めていくべきでしょうか。

まずは、先に記載したように「受け入れ側組織のマインドセット」をしていきましょう。この下地が整っていなければ、どんなプロセスを踏んでも効果は最大化されません。

その上でオンボーディングデックの作成に取り掛かりつつ、同時にオンボーディングプロセスを作っていきます。

<オンボーディングデックの一例>

・各種マニュアルの整備

・どこに何があるといった情報の案内

・過去事例や実務で使用する各種フォーマットの保管場所

・問い合わせ先のリスト など

<オンボーディングプロセスの一例>

・自己紹介シートの作成をお願いする

・既存社員を紹介しておく

・会社への理解を深めておくことをお願いする

∟経営理念ブックや企業案内の配布

∟ブログなどの発信情報、サービス導入事例など

・現場社員との交流機会を設ける(入社承諾から入社まで2カ月以上ある場合)

・入社前にアルバイトや業務委託として少しずつ関わってもらう

・入社後のオンボーディング/研修プログラムを事前に伝える

オンボーディングにおける現場との連携

───運用のうまい企業は、人事と現場の連携が進んでいる印象がありますが。

そうですね。人事と配属部署のあいだでうまく役割分担できているところが多いと思います。その上で、人事は以下のようなオンボーディングへの関わり方をするのが良いと考えています。

配属部署のマネージャーやメンター(教育担当)へ、新入社員の情報を共有する

・バックグラウンド(履歴・経歴書に記載されている内容)

・前職の退職理由(何が問題で転職を考えたのか?)

・転職の軸(どんな基準で転職先を選んでいたのか)

・なぜ自社へ入社を決めたのか

・組織に期待していること など

これ以外にも、内定承諾時の状況や心境なども伝えておくと良いでしょう。たとえば、内定となったものの合格ラインギリギリだったことから現場研修やOJTで注意が必要であることや、内定承諾までの時間が長く何かしらの懸念を持っている可能性があることなども重要な情報です。

現場とは別に、人事が研修やフォローアップを実施する

現場の業務研修やOJTと並行して、人事からは部署横断的な研修を実施していきます。配属先以外の部署やサービス、会社の文化・価値観・歴史、年間イベント、人事制度、各種申請のルール、セキュリティ関連などは人事から伝達していく必要があります。また社内ツアーや配属先以外のキーパーソンとの接点づくりなどを通して、会社としての歓迎ムードを演出することも忘れてはいけません。

加えて、第三者的な立ち位置でフォローに入ることも人事の役割です。入社後3カ月以内のタイミングで面談を実施し、普段の心境を現場メンバーとは違った視点でヒアリングすることで、現場マネージャーにフィードバックするべきポイントが見つかることもあります。

具体的な実践事例

───これまでに杉本さんが実践されたオンボーディング施策について、効果と合わせて教えてください。

Welcome資料(120名規模の機械装置メーカー)

内定通知後、もしくはオファー面談時に、事前に作成したWelcome資料を渡しています。内容としては以下のようなものです。

< Welcome資料の内容>

・内定理由

・将来描けるキャリアの選択肢(積める経験やスキル)

・会社や配属先が期待していること

・配属予定先のチームメンバープロフィール、歓迎メッセージ

これにより内定承諾意向を高められるだけでなく、配属先との距離感を新入社員が掴みやすくなることによって、スムーズに現場に入っていくことができるようになりました。

自己紹介シート(20名ほどのスタートアップ)

生まれた場所や、血液型、職種、好きな事・嫌いな事・好きな食べ物、趣味などよくあるパターンに加え、ストレングスファインダーやエニアグラムなどの性格診断結果を入れることで、ビジネスシーンやチームビルディングをしていくうえでも活用できる情報になります。

オンボーディングデック・現場研修プログラムの作成(70名規模のWebサービス会社)

まずは現状把握からスタートし、その次に理想系をつくっていきます。そうすると現時点とのギャップが浮き彫りになり、どう改善していくべきかといった道筋が見えることでより良いものを作っていくベースとなってくれます。

また、この取り組みを通じて既存社員のスキル可視化プロジェクトが立ち上がり、結果として部署間での連携が増え全社の生産性が上がったという副次的な効果も生まれました。

入社後のフォローアップ面談制度(30名規模のITサービス会社)

この制度をつくる前は、現場マネージャーが任意で行う1on1と、入社3カ月後に行われる社長面談のみでした。そこで「どのタイミングで誰がどのような目的で面談するか」といったパターンを十数個作成し、社長と現場マネージャーと協議の上で制度化しました。

現場マネージャー向け「配属時面談シート」作成(200名規模のクラウドサービス企業)

前項でも触れた選考官と配属先マネージャーの温度差から、期待値ギャップが埋まらないまま実務に入り、結果として新入社員が放置気味になってしまう状況を改善するべく、「配属時面談シート」を作成。入社から3日以内に現場マネージャーと新入社員で配属時面談をすることにしました。

<配属時面談シートの内容>

・新入社員の経歴概要

・書類選考から内定に至るまで、誰がどのように評価したのか

・新入社員の転職理由、内定承諾理由

・現場Mgrが考える現組織のミッションと今の課題、そして新入社員へ期待すること

またその面談の中で、新入社員の方がどんな経験を積みたいと思っているか、またどんな瞬間にモチベーションが上がるかなどをヒアリングすることで相互理解を深めることができました。

オススメ本・情報

───今回のテーマについて学びたいと思っているHRパーソンに向けて、オススメの本や情報があれば教えてください。

経営学習論: 人材育成を科学する/中原 淳(著)

人材開発や研修、リーダーシップなどにおける実践的な研究者である中原さん。ブログなどでも示唆に富む発信が多く、個人的にも参考にする機会が多くあります。

オンボーディングのガイドライン/Klein&Polin 2012をもとに中原氏が翻訳

中原氏の書籍『活躍する組織人の探究』にてまとめられています。アカデミックな研究結果を知ることができます。自分の経験則と照らし合わせながら見ていくことで、いろんな発見があると思います。

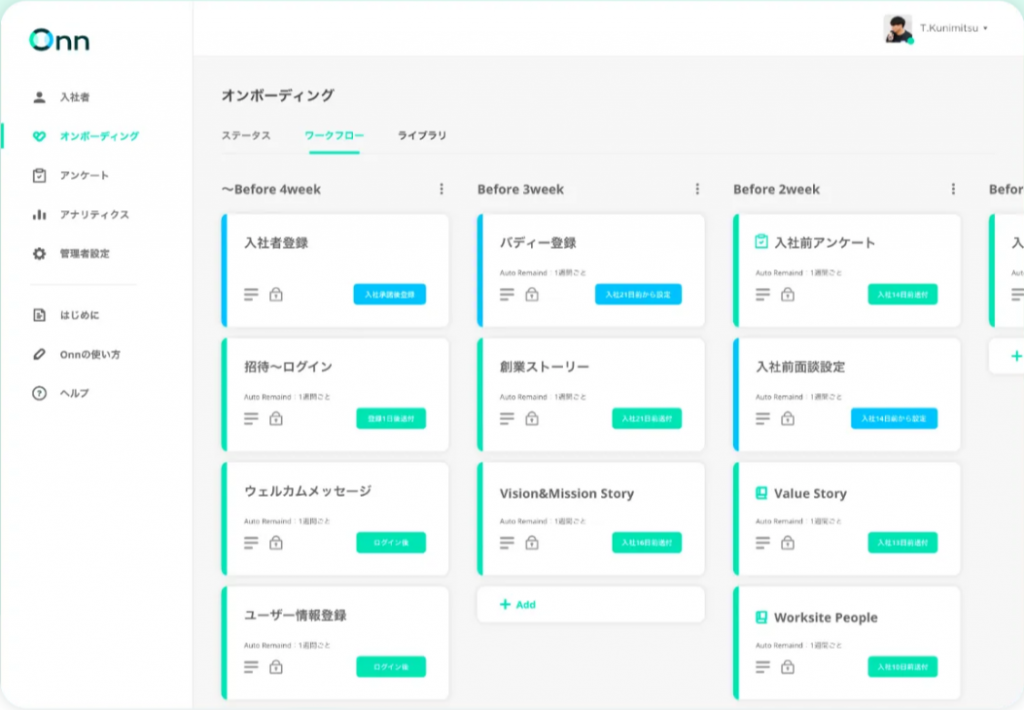

従業員の成功を加速させるオンボーディングプラットフォーム:ONN

組織へのオンボーディングを仕組み化し、「この会社に入って良かった」と思えるような入社者体験をサポートするサービスです。この領域に特化したサービスがまだ少ない中で、必要な要素が揃った最適なものだと思います。

編集後記

「新入社員の気持ちになって、オンボーディングはアップデートし続けるべき」

杉本さんのこの言葉通り、ただ単に他社の事例を参考にするのではなく、自社のカルチャーにあったものを改善しながら運用していくことが重要だと感じました。せっかく入社してくれたメンバーが早期に活躍してくれることはもちろん、受け入れる既存社員側にもメリットが出るような形にまで持っていければ理想です。

昨今、働く環境が変わり、入社直後からリモート勤務になるケースも増えています。しかしそんな状況であっても、ここで挙げてくれたポイントを押さえていればオンボーディングは十分に可能だとのこと。ポイントを理解した上で、変化に対応し、ユーザー視点で改善し続ける。これがオンボーディング導入・運用のキーなのかもしれません。