「キャリア面談」で従業員の主体性・自律性を引き出すためには

従業員のキャリアについて対話する「キャリア面談」。適切な人材配置を目的に企業(人事)主導で行われることが多いものですが、自発的なキャリア形成を促進することを目的として上司と部下で実施する企業が増えてきました。また、時に人事が第三者として行う場合もあるようです。しかし「キャリア面談」を効果的に実施することは簡単ではありません。

今回は年間200名の面談実績を持つ大手SIer企業の人事部の岩井 奈津美さんに、「キャリア面談」の概要から実施ポイント・事例に至るまでお話を伺いました。

<プロフィール>

岩井 奈津美(いわい なつみ)/大手SIer企業 人事

大手SIer企業にてキャリア支援部門に所属し、キャリア支援施策や年間200名の社員面談を実施。国家資格キャリアコンサルタントを保有し、社外でのキャリアカウンセリングや面談など多方面で行う。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「キャリア面談」とは

──「キャリア面談」の概要について、よくある課題と併せて教えてください。

「キャリア面談」とは、中長期的な目線で従業員のキャリア形成と、その実現に向けて話し合う場のことを指します。通常は上司と部下で行われますが、時には第三者である人事が面談を行う場合もあります。なお、「キャリア面談」の場では社内のキャリア形成を軸に対話を進めている企業が現状多い印象です。しかし、副業・兼業が解禁されている企業やアルムナイ(※)の再雇用が推進されている企業などにおいては、社外も含めたキャリア形成について対話されていることも少なくありません。

(※)アルムナイ(almuni)とは『卒業生』『同窓生』という意味の英単語です。そこから転じて、かつて在籍・退職した元社員を卒業生に見立て、再び社員として採用する制度のことを「アルムナイ制度」と呼んでいます。

▶アルムナイ制度の導入・運用ポイントについての記事はこちら

「キャリア面談」は、従業員が自律的にキャリアを考え、主体的な成長を促すことが前提です。そのため、面談では従業員自身が認識している『自分の強み』や『興味・関心を持っている業務』などを共有しながら、中長期的に目指す姿を上司と部下で擦り合わせをしていく形を取ります。この面談の主役はあくまで部下である従業員です。上司は部下の考えを引き出し、部下が自律的にキャリアを考え成長できるように関わっていく必要があります。

実際に多くの企業で「キャリア面談」は導入され始めていますが、課題も多くあると感じます。例えば、上司・部下で実施するが故に通常の業務相談の延長線上になってしまったり、上司が部下に対して指導やダメだしをしてしまったりなどの事象です。このような面談が続いてしまうと、部下も上司に対して本音を話せなくなってしまいます。前述した通り、上司はあくまで部下が主役であることを念頭に入れ、部下の考えを引き出し、自分で成長をすることを促す姿勢で臨まなければなりません。

なぜ「キャリア面談」が重要なのか

──「キャリア面談」が昨今特に重要だと言われるようになった背景・理由について教えてください

大きく以下3つの理由があると考えています。

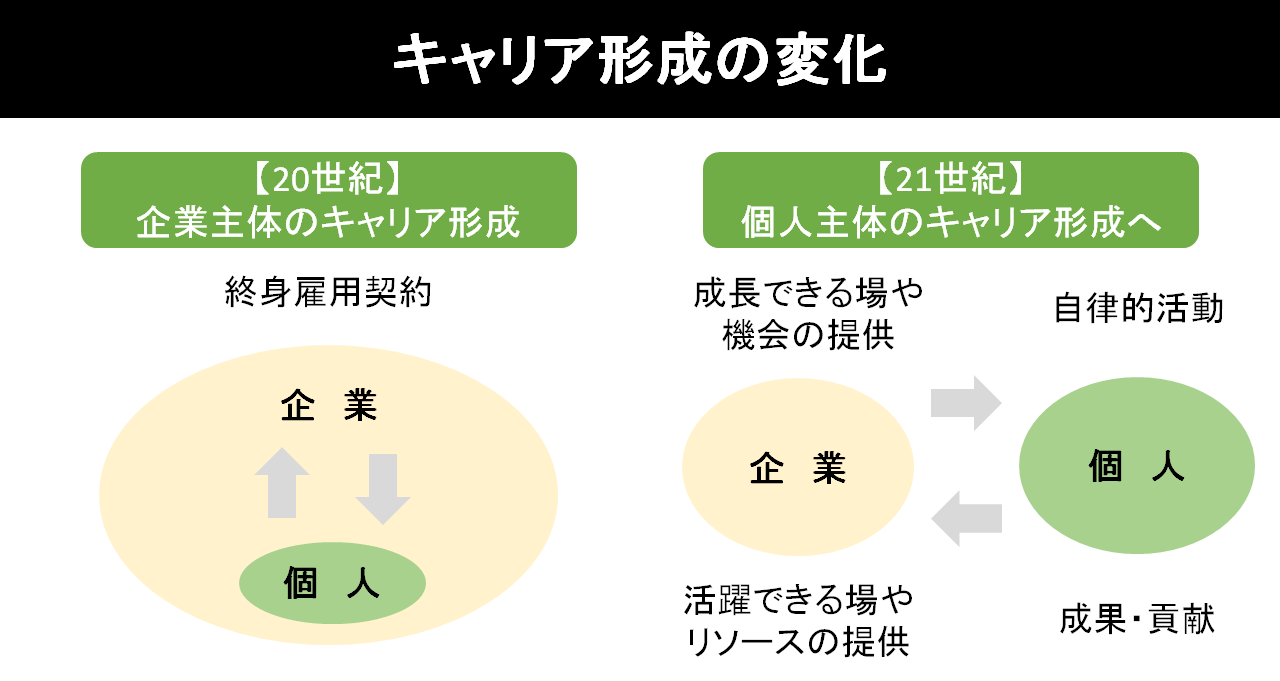

(1)社会背景の変化

終身雇用と年功序列が前提となっていた時代では、自身のキャリアについて深く考える必要性はそこまでありませんでした。なぜなら、新卒社員として就職した会社で定年まで働き、社内で出世をしていくことがキャリアの選択肢と捉えられていたからです。いわば『企業主導のキャリア構築』がなされていた時代とも言えます。しかし、終身雇用と年功序列の前提が崩れた現代においては、自身のキャリアは自身で切り拓くことが求められます。そのための選択肢やサポートを企業側が提供する重要性は、人材採用難易度の向上と比例する形で年々増している印象です。つまり、『主体的なキャリア構築』を個人が行えるようにする必要がある時代とも言えます。

(2)価値観や働き方の変化

こうした社会背景の変化に伴い、働く人の価値観や働き方にも大きな変化がありました。例えば、社内の昇進だけがキャリアではなく、より内面のやりがいを重視し、自己実現を目指すなどの選択肢も選べるようになったことなどが挙げられます。また、かつてのフルタイムを主流とした働き方から、時短勤務や副業をしながら働くことも可能になるなど、価値観や働き方の選択肢が増えたことも大きな要因です。

(3)変化が激しい時代

最近ではAIを始めとする技術進歩も早いスピードで進んでいます。その中で、企業はこの変化・進歩についていける人材を採用・育成しなければなりません。しかし、今日では人材採用の難易度が格段に高まっているため外部から知見を持つ人材を採用するのは簡単ではなく、自社内で計画的に育成していく必要があります。

「キャリア面談」は、主に定着・活躍に寄与するものです。従業員個々のキャリア形成をサポートすることにより定着率を高めるだけでなく、それぞれが描くありたい姿や目標に向けて主体的に業務・学習に取り組むようになり、より活躍することが期待できます。

人事観点での「キャリア面談」のポイント

──「キャリア面談」を自社内で実施する上で、人事担当者はどのようなポイントに留意すると良いでしょうか

「キャリア面談」のキーマンは『上司』にあたる管理職です。この上司である管理職に対してどのような支援ができるかによって「キャリア面談」の効果は大きく変わります。

基本的に面談者は上司がアサインされることが大半です。なぜなら、部下のキャリアを支援する上では業務上のアサインや育成など、上司の支援が必要不可欠だからです。しかし、上司に本音を話すことが難しい場合や、第三者視点でアドバイスやフィードバックが欲しい場合などには、上司以外(直属の上司ではない斜めの関係者・社外の方など)が面談者となることもあります。ただ、そうした場合でもどちらにしても上司の支援は欠かせないため、面談者が誰であっても上司と部下の擦り合わせは必須となります。

上司が面談者となる場合の最大の留意点は、主役は部下であることを認識し、部下の話しを傾聴することです。基本的に上司は部下よりも経験があるため、どうしてもアドバイスや指摘をしたくなってしまうもの。しかしながら「キャリア面談」は普段の業務指導とは異なり、あくまで部下が主役として接する必要があります。そのため、上司には事前に傾聴・質問・面談時の態度など基本スキルのレクチャーが必須となります。また、「キャリア面談」の意義・目的といった会社としての方針やスタンスを明確に定めて周知しておくこと、定期的な従業員からのフィードバックや面談者同士が相談し合える場などの環境も用意できると望ましいです。

なお、面談者が上司以外になるケースにおいては、普段業務で関わっていない第三者(上司以外)とキャリアについて整理をすることを目的に「キャリア面談」を実施します。これまでの経験・強み・弱み・興味・関心などについて従業員に話してもらい、第三者と一緒に今後のキャリアの方向性を整理していく形です。この場合、面談者は従業員の普段の業務を知らないためフラットに質問できます。もし複数回に分けて実施できる場合は、初回は従業員の考えていることについて理解する時間とし、2回目以降で特にフォーカスしたい部分(迷っていることなど)や今後のアクションをテーマとして対話すると良いでしょう。

「キャリア面談」が好影響を及ぼした事例

──これまでに岩井さんが経験された事例の中で、「キャリア面談」がなんらかの改善・推進につながったものについて教えてください

本記事では2つほど事例を紹介します。

(1)女性社員の昇進を後押し

以前私が関わったとある企業では、長時間働くことができるフルタイム社員が昇進をしていくという暗黙の文化がありました。しかし、時の流れと共に働き方や価値観が多様化して、短時間勤務をする社員、昇進を望まない社員が増加。結果として昇進を希望する社員が少なくなってしまったのです。中でも、子育て中(もしくはこれから子育てに入る)の女性は昇進を選択肢から外してしまうケースも多く、女性活躍推進の文脈においても課題となっていました。

そこで、優秀だけれども昇進を望まない女性社員を対象に、1か月に1回の「キャリア面談」を上司と実施することにしました。この面談の目的はあくまでその女性社員のキャリアについてであり、自社内の昇進を目的としたものではないという建付けで行いました。この面談で対話を重ねていく中で、女性社員は昇進をしたくないわけではなく、『子育てとの両立が難しいのではないか』『上司からの期待値も低いのではないか』といった不安があることが分かりました。

そこで、大きく以下2つのアクションを実施した結果、女性社員も納得の上昇進を目指すようになり、実際に昇進することができました。

■昇進に向けて上司も含めて支援

まず、上司の持つ思い込みを明確にするところから始めました。例えば、『子育て中の社員には軽めの仕事をアサインするべきだ』などの思い込みです。良かれと思いそうしたとしても、女性社員からすれば『自分には期待されていない』と受け取られてしまうケースは多々あります。そうした思い込みが上司の中にないかを内省してもらい、それに応じて関わり方を見直してもらえるようにしました。

■上司から女性社員に期待をしていることなどを伝えてもらう

主に『中長期的に目指して欲しい役割』について、上司から女性社員に伝えてもらうようにしました。ポイントは、短期的な成果だけではなく、本人の強み・特性・志向を考慮した上で、組織として中長期的に期待している役割や目指して欲しい姿を伝えることです。一般的にロールモデルが身近に少ない女性は中長期的なキャリアを考えることが難しいものです。ロールモデルがいないことで『自分には無理だ』と思い込んでしまう女性社員も多いことを踏まえ、組織からの期待はできるだけ具体的に伝えることが必要です。

(2)リテンション(人材の定着)

「キャリア面談」が定着する前は、上司が部下のキャリアを支援するという概念がなかった企業において、部下から突然の退職の申し出を受けるケースが増えたことがありました。それを未然に防ぐべく、上司と部下の定期的な「キャリア面談」の実施を決定。その中で部下自身のWill(やりたいこと)を理解して組織のMust(やるべきこと)と擦り合わせを行いつつ、部下のWill(やりたいこと)の実現に向けた支援を中長期的に行っていくことで退職率の低下に成功しました。また副次的な効果として、上司が部下のキャリアを『本気で』『一緒に』考えていることが伝わったことにより、予期せぬ退職の申し出も大幅に減少させることができました。

■合わせて読みたい「キャリア自律」に関する記事

>>>ジョブ・クラフティングを企業で実践し、社員の働きがいを高める方法とは

>>>変化の波を乗りこなし成果を導く力「キャリア・アダプタビリティ」の高め方

>>>社員のセルフリーダーシップを高め、答えのない時代を生き抜く組織をつくるためにできること

>>>「キャリア自律」が求められる時代背景と、具体的な推進方法

>>>「セルフ・キャリアドック」で従業員のキャリア自律を促進し、組織成長につなげるには

>>>「社内公募制度」で目指す、社員のキャリア自律

>>>「社内起業 / 社内ベンチャー」の創出を推進することにより、企業・社員の双方に良い影響を及ぼす方法

編集後記

なぜこの組織で働くのか──これは、終身雇用や年功序列が前提になっていた時代にはあまりされることのなかった問いです。しかし、現代を生きる個人はこの問いへの明確な答えを持っておく必要があります。『個人のことは個人で考えて』と突き放すのではなく、『本気で』『一緒に』考えようとする企業の姿勢が、自組織へのエンゲージメントを高めることにもつながるのだと改めて感じました。