退職時の「オフボーディング」で好意的な関係を築き、企業成長のヒントを得る方法

転職が当たり前になった今、退職者とも良好な関係を築くことへの重要性が日に日に高まっています。社員が離職する際のサポートである「オフボーディング」もその1つです。

今回は、外資系企業における組織戦略の一環として退職勧奨やPIP(対象社員の業績改善プログラム)の実施なども担当されている馬場 綾さんに、「オフボーディング」の重要性と実施方法などについてお話を伺いました。

<プロフィール>

馬場 綾(ばば あや)/人事パラレルワーカー

日系、外資系金融機関でのミドル、バックオフィス、法人営業を12年以上経験。その後、10年以上にわたり、日系プライム上場企業およびグローバル企業の人事総務部門にて、働き方改革、人材教育、育成イベントなどをマネージャーとしてけん引し、また、グローバル・シンクタンクの立ち上げから管理部門全般の責任者として従事した。組織開発、人事戦略の企画、推進に強みを持ち、現在は、企業の組織改革支援コンサルティングや採用支援を行っている。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「オフボーディング」とは

──「オフボーディング」の概要について教えてください。

「オフボーディング」とは、会社と従業員間で辞職、解雇、あるいは契約終了に伴う退職による正式な手続きを進めるためのプロセスを指します。

一般的な退職手続きには、退職者から既存社員への知識の伝達、これまで使用していたツールからのアカウント削除、貸与物返却(PC・携帯電話など)などがあります。それらに加え「オフボーディング」では、『良好な関係を築くこと』に焦点が置かれています。

これまでの退職手続きは事務的なものがメインであり、退職者との関係性にフォーカスした取り組みはあまり行われてきませんでした。しかし、労働市場の変化やソーシャルメディアの進化など昨今の時代背景を受け、『いかに退職者とも良好な関係を築くか』を重要視する企業も徐々に増えてきています。

なお、企業が「オフボーディング」に取り組む目的としては大きく以下2つがあります。

(1)事業リスクの回避

有給休暇の適切な処理、退職者から既存社員への円滑な引継ぎなどにより、ビジネスへの影響を最小限に抑えつつ、訴訟等の法的リスクを防ぐ。また、情報漏洩リスクにも留意するべく、貸与していたIT機器の回収や、利用システムからの切り離し(アカウント削除)なども行う。

(2)企業価値・ブランディングの保全、レピュテーションリスクの回避

SNSや企業レビューサイト等で否定的な口コミが広がることにより、企業の信頼やブランド価値の低下リスク(レピュテーションリスク)を回避する。

「オフボーディング」の重要性が増す背景とその目的

──なぜ『退職者と良好な関係を築くこと』の重要性が増しているのでしょうか?

前項でも少し触れましたが、その背景には以下の2つが大きく影響しています。

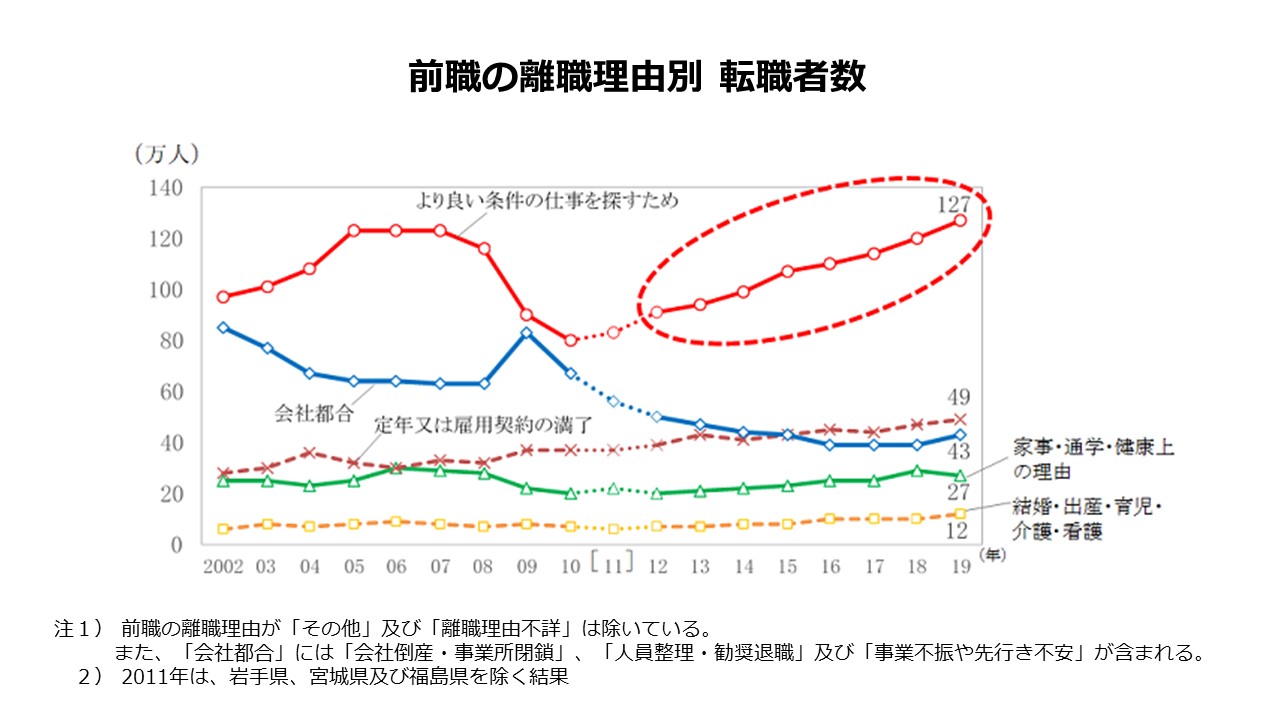

(1)労働市場の変化(転職比率の上昇)

転職者数は2011年以降右肩上がりで増えており、2019年には過去最多の351万人を記録しました。その中で転職理由にも大きな変化が見られ、『より良い条件の仕事を探すため』の比率はここ10年で20%近く上昇しています。

特に若年層でその傾向が顕著です。『若年者雇用実態調査の概況(厚生労働省2019年12月発表)』によると、初めて勤務した会社での勤続期間で3年未満で離職する人の割合は63.2%、1年未満も24.6%となっており、早期離職する割合が高くなっています。

(2)ソーシャルメディアの進化(個人が発信しやすい環境)

ソーシャルメディアの進化が、人間関係の深化を生みました。それによりコミュニティ媒体を通じた転職なども増えるなど、採用方法は多様化しています。

企業情報についても、これまでは企業が発信する情報を個人が一方的に受け取るだけでした。しかし昨今では、個人が発信するSNSやブログ等の情報が、採用および企業の業績にまで影響を与えることも起きています。つまり、退職者との関係性を悪いままにしていると、いつネガティブな情報が拡散されるか分からない環境であるということです。

「オフボーディング」から生まれる効果

──「オフボーディング」の重要性は理解しましたが、実際にはどのような効果を得ることができるのでしょうか?

先ほど『より良い職場を求めての転職が増えている』とお伝えしましたが、転職理由にはそうしたポジティブなもの以上にネガティブなものが多くあります。厚生労働省が実施する雇用動向調査の結果を見ると、退職理由の上位3つは以下のようになっています。

1位:会社の人間関係

2位:労働時間・休暇制度

3位:給与金額

また、より会社への不満が高まりやすいケースとして早期退職勧奨や、PIP(対象社員の業績改善プログラム)実施後の退職勧奨があります。不満度が高ければ高いほど、「オフボーディング」の実施には多大なる労力を必要とするものです。しかし、退職者と良好な関係を築くための対応は、本質的なその企業の価値を示すものと言っても過言ではありません。「オフボーディング」にはそれだけの効果があるのです。

具体的には、以下の4つの観点で効果が期待できます。

(1)企業価値の維持・向上

オフボーディングプロセスが適切に行われないと、退職者および会社の従業員が不利益を被る可能性が高まります。不十分な引き継ぎ、ネガティブ情報の拡散などが、組織全体に悪影響を与え、更なる退職者を生み出すことはよくあることです。結果、企業は常に採用業務に追われ、人材育成にも手が回らず、組織が不安定な状態に陥ります。

スムーズな手続きで退職をサポートし、快く送り出してくれる組織に対しては、退職者のみならず残った従業員の会社へのロイヤリティが大きく向上します。実際にオフボーディングプロセスに投資した企業ほど、従業員の定着率とエンゲージメントを高めることに成功しています。

(2)人事戦略のデータソース

せっかく採用したのにすぐ辞めてしまう、採用募集をしても応募が集まらない。そんな組織は、こうした退職者の声を十分に活用していない可能性があります。『退職した本人に問題があった』と片づけてしまうことで、組織の生産性を下げているかもしれません。

退職する従業員がその会社で過ごした時間について話すとき、より積極的で誠実なフィードバックを提供する傾向があります。そんなフィードバックが組織の強み・弱み、および組織の改善課題を浮き彫りにしてくれる場合もあります。こうした情報を組織改革や人事戦略を作成する上での貴重なデータとして活用できれば、採用のミスマッチ防止や従業員のリテンションプログラム作成などにも役立ちます。

(3)コンプライアンス

適切なオフボーディングプロセスは、コンプライアンスおよびリスク管理ツールとしても機能します。例えば、退職面接はハラスメント・いじめや社内不正などの問題を発見するのにも役立つ予防措置です。

退職面接の中で退職者の不満をヒアリングできれば、その後の法的措置やSNS等で悪評につながることを軽減できます。また、組織がコンプライアンス関連の被害者になることを防ぐためにも、社員に貸与していた情報やシステムのアクセス権を適切に遮断することは欠かせません。漏れなく対応できるよう、貸与リストについては正確に記録しておきましょう。

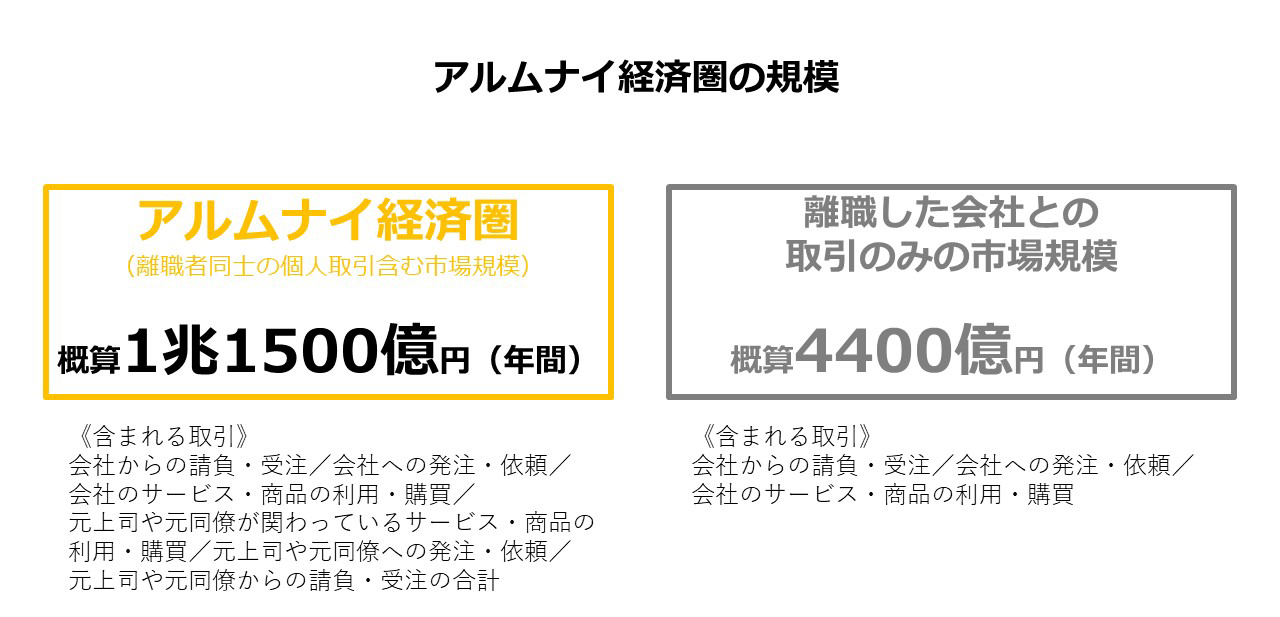

(4)アルムナイ経済圏の形成

アルムナイとは卒業生という意味で、当該会社の退職者を指します。

(参考:「アルムナイ制度」の導入・運用ポイント。自社理解も外部知見もある即戦力人材の採用)

近年では、企業と退職者との繋がりがもたらす以下のような効果が注目されています。

・採用母集団の形成(再入社による自組織以外の人脈・スキル、経験の獲得、採用コスト削減)

・ブランディング(ポジティブな評判獲得、ネガティブな評判防止)

・購入者や取引先になる可能性

・ビジネス上の協業関係

上記のような効果を得るために、アルムナイ雇用制度の導入やアルムナイネットワークを設置する企業も増えてきました。こうした点からも、円滑な「オフボーディング」は会社にとって投資の1つとなっています。

「オフボーディング」の実施内容・プロセス例

──「オフボーディング」はどのように進めていけばいいのでしょうか。

「オフボーディング」のフェーズは大きく3つに分かれます。

(1)退職前

(2)従業員の退職日(最終出社日)

(3)退職後

これらのフェーズ毎に、目的に沿って実施項目を洗い出し、合理的なプロセスを決定します。また、これらのプロセスについては退職者に事前説明を行い、変更があった際はタイムリーに通知をしましょう。退職するための従業員エクスペリエンスを高めることを常に意識することがポイントです。

一般的な実施内容・プロセスとしては、以下のような項目があります。ぜひ参考にしてみてください。

| フェーズ1:退職前 |

| ◆事務手続き(paper work) ・退職届の受領 ・有給休暇の確認、最終出社日の確認 ・各種事務手続き(税金、雇用保険、健康保険等) ・解雇通知書または辞職通知書 ・秘密保持契約書 ・退職金処理/確定拠出年金処理 ・推薦状(要望に応じて) ・引継ぎ文書の作成依頼 ※従業員に、職務内容、取引先情報、プロジェクトなど 文書化してもらうことを依頼する。 長い書面の形式ではなく、重要なポイント、また個人的な 知識経験を移転してもらい、既存の社員への業務移転を図る。 (部門内への退職通知の発信後に実施。) ・返却資産リストの提示 ・給与等の支払いの確認 ・退職証明書等、退職者に必要書類を確認 ◆通知 ・退職者へのオフボーディングスケジュールの連絡(退職面接日の通知) ※記述式と選択式の質問票を作成し、 事前に渡しておくことでより有効な意見を聞くことができる。 ・チームへの退職通知 ・全社へのe-mail等での退職通知送付 ・経営陣への報告 ◆採用 ・必要に応じて採用活動の開始 ・社内昇格/公募等の検討 ◆IT ・メール削除/転送設定の準備 ・システムへのアクセス権限の変更 ・機器の回収準備 |

| フェーズ2:従業員の退職日(最終出社日) |

| ・退職面接の実施※場合により前日まで ・資産の回収(IDカード、名刺、PCなど) ・システム、メールへのアクセスの無効化 ・送別会等の実施 |

| フェーズ3:退職後 |

| ・アルムナイの案内(社内イベント、同窓会など) ・退職手続きに伴う書類(源泉徴収票、離職票等)の送付 ・退職面接のフィードバック報告、検証 |

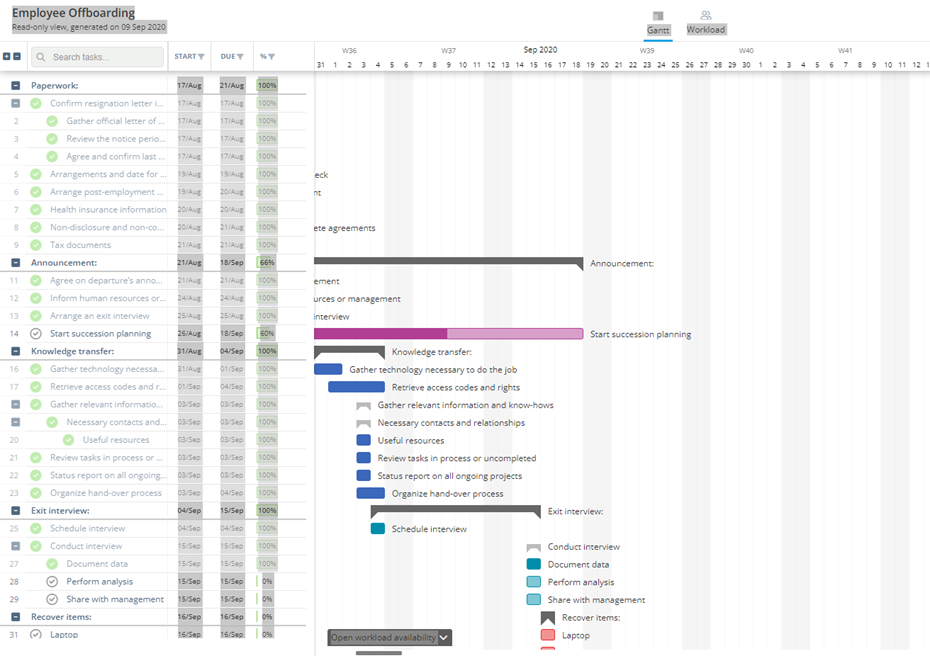

実際の運用については、タイムラインがわかる形式のシートで管理すると便利です。関係部署が多岐にわたるケースもありますので、管理シートを共有した上で担当者や責任範囲、取り組みの開始日・期日・進捗などが見れるようにしておくと良いでしょう。(下図参照)

なお、退職の申し出後、最終出社日までに有給休暇を消化するケースの場合は、本人の意思を尊重しながら慎重に進めることが大切です。タイムラインは退職者により変わってきますので、管理シートをうまく活用しながら柔軟にアレンジしていきましょう。

十分な準備で効果を高めた「オフボーディング」事例

──馬場さんが実際に行った「オフボーディング」の流れを教えてください。

私が以前在籍していたグローバル企業における事例を1つご紹介します。

実施前の状態(課題)

大前提として「オフボーディング」プロセスが体系化されていませんでした。また日本独自の対応が必要な項目もあり、それらの整理は急務でした。しかしながら「オフボーディング」の意義について理解していないマネージャーも多く、理解促進から進める必要がありました。

実施内容(3つ)

(1)関係者(経営陣を含む)へオン/オフボーディングの意義を

説明するための資料作成、説明会の実施

(2)部門間共有のオフボーディングプロセスの見直しと管理シートの作成

(3)退職面接用質問票の作成(選択式と記述式の併用)

実施結果

体系立った情報共有の仕組みを準備したことで、退職勧奨をした従業員の「オフボーディング」もスムーズに実行できました。また関係者からのフィードバックもよく、組織運営の効率化につながりました。

特に退職日が近づくと時間的な余裕もなく、対応すべき項目が漏れてしまいがちです。退職日以降に追加でやり取りが発生するなどの無駄を省くためにも、対応項目・スケジュールを関係者に見える化しておくことが効果的です。

また、退職面接について事前に記述式と選択式の質問票を渡しておいたことにより、退職者が十分な記入時間を持つことができ、冷静かつ的確なフィードバックをくれるようになりました。

■合わせて読みたい「離職・退職」に関する記事

>>>介護離職を事前に防ぐ。高齢化でさらに増える未来に対応するには

>>>急増する「退職者による情報漏洩」リスクと対策について

>>>「レイオフ」を正しく理解するために知っておきたい世界動向と国内事例

>>>「リテンションマネジメント」をから人事施策への好影響を伝播する方法とは

>>>「連鎖退職」の発生要因を知り、その防止方法を事例と共に学ぶ

編集後記

『適切な「オフボーディング」の実施は、会社が継続的に成長できる鍵であり、経営戦略そのものでもある』最後にこうまとめてくれた馬場さん。お話を伺う前は採用やアルムナイ制度の形成に寄与するイメージが強かった「オフボーディング」ですが、企業を改善し成長させていくために必要なヒントを得る上でも大きな効果がある取り組みなのだと理解をアップデートすることができました。