「バックグラウンドチェック」で採用時のリスクを最小限に抑える方法とは

採用時に候補者の経歴などをチェックする「バックグラウンドチェック」。外資系・金融系以外の企業ではあまり馴染みのないものでしたが、近年は企業がコンプライアンスの観点から採用者の「バックグラウンドチェック」を取り入れる企業もあるようです。

今回は、複数企業にてCHRO・採用ディレクター・HRBPなどを務めている桜李 剛志さんに、「バックグラウンドチェック」の概要から実施方法・注意点に至るまでお話を伺いました。

<プロフィール>

桜李 剛志(さくらい かんじ)/Verflos 代表

新卒でエンジニアとしてキャリアをスタートし、人事系ERPパッケージのWEB開発に従事。その後⼤⼿⼈材会社の転職エージェントでの管理職やスタートアップでの⼈事責任者を経て、2019年からはグローバルテック企業にジョイン。グローバル採⽤やビッグデータ・AI関連⼈材の中途採⽤、エンジニアの新卒採⽤、新設オフィスの専任⼈事を経験。現在は独立し、複数企業にてCHROや採用ディレクター、HRBPなどをフリーランスの⽴場で務める。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「バックグラウンドチェック」とは

──「バックグラウンドチェック」の概要について、その実施目的やタイミングなども含めて教えてください。

「バックグラウンドチェック」とは、面接や課題だけでは判定困難な項目(経歴詐称・自己破産・訴訟歴・反社勢力関与者など)を事前にチェックして、自社に望ましくない候補者を見極めるために行うものです。これにより、以下のようなリスクが検知・軽減できるようになります。

・経歴詐称(経験・スキル不足)による業務遂行への影響リスク

・不適切人材の採用による社員のモチベーション低下および退職リスク

・コンプライアンス観点でのリスク(反社とのつながりが明るみになることによる株価下落や上場廃止の可能性など)

なお、実施タイミングとしては内定が出る前の段階が一般的で、最終面接調整と同時並行で行うケースが多いです。調査に時間が掛かると想定される場合は、1次面接調整時から進めておくケースもあります。

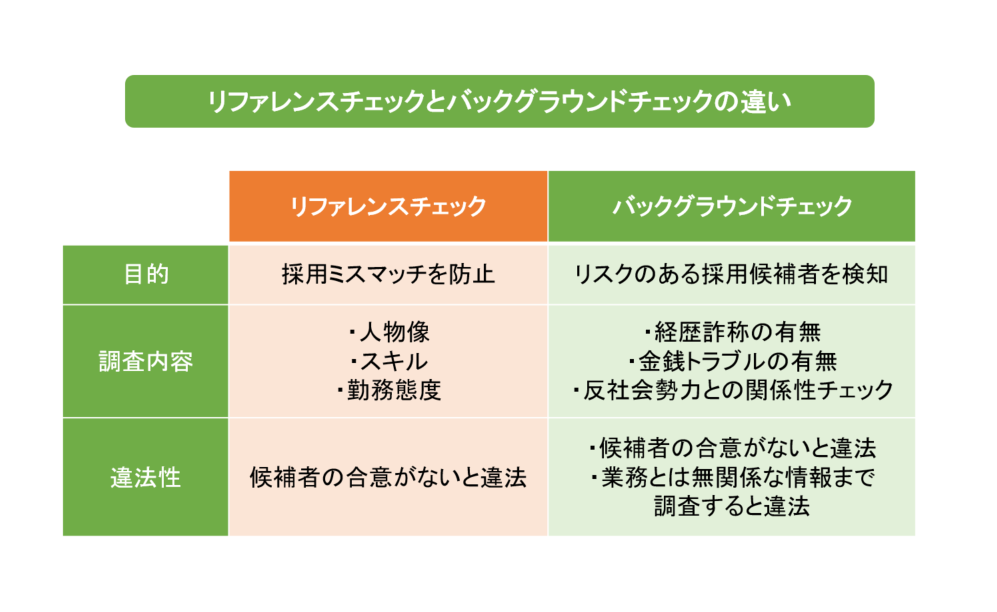

なお、「バックグラウンドチェック」と似た取り組みにリファレンスチェックがありますが、目的が大きく異なります。「バックグラウンドチェック」がいわゆる“背景調査”であるのに対し、リファレンスチェックは“採用候補者と企業の相性チェック”がメインの目的となっており、調査内容も異なります。

▶リファレンスチェック実施のポイントについてはこちら

「バックグラウンドチェック」の実施方法

──「バックグラウンドチェック」を実施する方法には、どのようなものがありますか?

「バックグラウンドチェック」は、基本的にほとんどの企業が外注しています。なぜなら、適切な情報管理や調査スキルを保有する人員の雇用コストの観点から外注の方がコストパフォーマンスが高いからです。そのため、大企業であっても外部サービスである調査会社を利用するのがセオリーとなっています。

外部サービスである調査会社を利用して「バックグラウンドチェック」を進める場合、大きく以下のような流れになります。

(1)採用候補者への説明・合意取得

(2)外部サービスの利用依頼

(3)調査会社による調査実施・結果報告

(1)採用候補者への説明・同意取得

大前提として、「バックグラウンドチェック」は個人情報保護法に抵触してしまうため、採用候補者本人の合意なしに実施することができません。まずは採用候補者へ調査の目的や背景、調査方法、情報取り扱い範囲などの説明をした上で、エビデンスが残る形で合意形成を行います。日本ではまだ一般的な取り組みではないため、候補者の理解が得られるように丁寧な説明が求められます。しっかりと説明できれば、ほとんどの方が理解・同意してくれる印象です。

(2)外部サービスである調査会社の利用依頼

採用候補者から合意が得られたら、外部サービスへの依頼を進めます。その際は必ず利用規約を確認し、情報の取り扱いについてリーガルチェックを受けましょう。また、実施項目や手法については事前に外部サービス運営会社とすり合わせの上、採用候補者に伝えておく必要があります。なお、調査項目例としては以下のようなものがあります。

・学歴、卒業校、時期など

・職歴の在籍期間、各企業での退職理由

・反社チェック

・破産歴

・逮捕歴

・訴訟歴

・政治活動歴

など

(3)調査会社による調査実施・結果報告

事前にすり合わせをした内容に沿って、調査会社による「バックグラウンドチェック」が行われます。採用候補者が手配して書類を提出する項目(給与明細のコピーや卒業証明書など)もあれば、調査会社が在籍確認や反社データベースなどを能動的に情報照会する項目もあります。

「バックグラウンドチェック」を実施する上で注意するべきポイント

──「バックグラウンドチェック」を実施する上で注意するべきポイントがあれば教えてください。

注意するべきポイントは大きく以下2つです。

(1)調査項目についてはすべて同意を得ること

(2)調査結果を理由に不採用連絡を行うこと

(1)調査項目についてはすべて同意を得ること

「バックグラウンドチェック」において取得される情報は機微な性質を含んでいるため、同意のない項目の調査はプライバシーの侵害となる可能性があります。よって調査項目については『誰が・何のために・どこまで・いつまで・どのように』など、情報の取り扱いに関する説明を十分に行った上で採用候補者との合意を得て進めて行きましょう。

(2)調査結果を理由に不採用とすること

これは厚労省が提唱している『公正な採用選考の基本』の趣旨とずれることになり、就職差別に該当する可能性があります。「バックグラウンドチェック」はあくまで採用の活動一環であり、合否は選考に基づいて行われるように運営されなければなりません。

なお、採用候補者とコミュニケーションを取る際は必ずしも対面である必要はありませんが、できるだけ相手の顔が見える状態で専任の担当者が対応することが望ましいです。なぜなら、メールだけでは微妙なニュアンスを表現できませんし、相手の反応なども掴めないことから、適切なコミュニケーションを取ることが難しくなるためです。

「バックグラウンドチェック」導入によるリスク回避例

──「バックグラウンドチェック」導入によりリスクを回避できた事例について、桜李さんがご経験されたものがあれば教えてください。

私自身の経験をご紹介すると、採用・入社後に経歴詐称や有名な犯罪グループの元メンバーだったことが発覚したことがあります。こうしたことが後々になって発覚してしまうと、IPOを狙う企業にとってはアキレス腱を断裂してしまうようなものです。こうした実体験から、私が在籍していた企業でもその防止策として「バックグラウンドチェック」の導入をすることになりました。

導入後、あるマネジメントポジションで選考中の応募者が在籍する企業へ「バックグラウンドチェック」を行ったところ、本人が申告した職位・職務内容と大きな乖離があることがわかりました。具体的には、本人は職位をマネージャーだと申告していたものの、実際はメンバーの1人に過ぎず、重要な思想設計や意思決定も行っていなかったのです。こうした虚偽の経歴申告と選考内容を総合的に判断し、結果不採用として通知しました。

もし「バックグラウンドチェック」を行わずに採用していたら、採用ポジションに対して不適合なオファーとなっていたことは間違いありません。また一度採用すると解雇は難しいため、その対応コストや組織のモチベーション低下は甚大なものになります。こうしたリスクを大幅に軽減できるようになったことは、組織としても大きな収穫でした。

加えて、採用活動時に『当社はバックグラウンドチェックを実施しています』と公言することで、後ろめたい過去がある方からの応募を減らす効果もあったと思います。何よりも、入社直後〜や半年以内といった短期間での早期離職防止にも一役買ってくれたと感じています。

■合わせて読みたい「採用選考」関連記事

>>>オンライン採用において注意点すべき点とは

>>>リファレンスチェックは違法?合法?人事が知っておくべきリファレンスチェック実施のポイントとは

>>>「構造化面接」により組織の採用力を高める方法とは

>>>「ワークサンプルテスト」で採用をより確かなものにする方法とは

>>>「カジュアル面談」を良い形で運用し、良い候補者体験につなげるためには

編集後記

「バックグラウンドチェック」により多くの企業リスクを事前に回避できることが、桜李さんのお話からも理解できました。活用の仕方次第では企業側はもちろん、個人側にもメリットの多い取り組みだと感じます。個人情報の取り扱いや取得目的などには十分注意をした上で、活用してみてはいかがでしょうか。