「シェアドリーダーシップ」でメンバーの主体性を高め、変化に対応できる組織をつくる方法

リーダーシップの概念の1つである「シェアドリーダーシップ」。様々なリーダーシップの形がある中で、昨今の環境の変化の激しさの中においても、組織を活性化させたりイノベーティブ思考を持ちたいと考えている組織が多い中、改めて重要性が増しています。

今回は、このリーダーシップ論に知見を持つパラレルワーカーの方に、「シェアドリーダーシップ」の概要からメリット・デメリット、組織における活用イメージに至るまでお話を伺いました。

目次

「シェアドリーダーシップ」とは

──「シェアドリーダーシップ」について、他のリーダーシップとの違いも含めて教えてください。

「シェアドリーダーシップ」とは、その言葉通りメンバー全員がリーダーシップをシェア・発揮するものです。チーム共通の目的・責任意識を持ち、メンバーそれぞれのスキルや強みが発揮できる領域で積極的にチームをリードすることにより、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。1人のリーダーに情報・判断・権限が集中する伝統的なリーダーシップとは異なる概念です。

この「シェアドリーダーシップ」が近年注目されている背景には、Z世代のマネジメントやプロダクトやビジネスのサイクルが短くなる傾向がある中で、これまでにないレベルの幅広い知識と専門性・スピード・柔軟性が求められます。そうした環境下において、1人のリーダーが複雑なビジネスニーズに対応することは荷が重すぎて現実的ではなくなってきているのです。

なお、「シェアドリーダーシップ」は上長の権限が各自に委譲される、または組織内にリーダーを複数配置するなどの『権限』や『ポジション』を意味するものではありません。各チームメンバーが主体的に自らの能力や知識を発揮して全員でゴール達成に参加する『組織の在り方』こそが「シェアドリーダーシップ」の本質です。

よく「シェアードリーダーシップ」と似ているものとして語られるリーダーシップには以下の2つがあります。

(1)サーバントリーダーシップ

『サーバント』は“召使い”を意味する言葉で、奉仕精神をベースにしたリーダーシップ理論です。リーダーが部下に奉仕する形で、部下の能力を最大化させる環境づくりを実践します。

(2)オーセンティックリーダーシップ

『オーセンティック』は“本物・真正・確実”などの意味を持つ言葉で、自分自身の価値観に応じて自分らしいリーダーシップの発揮を目指します。

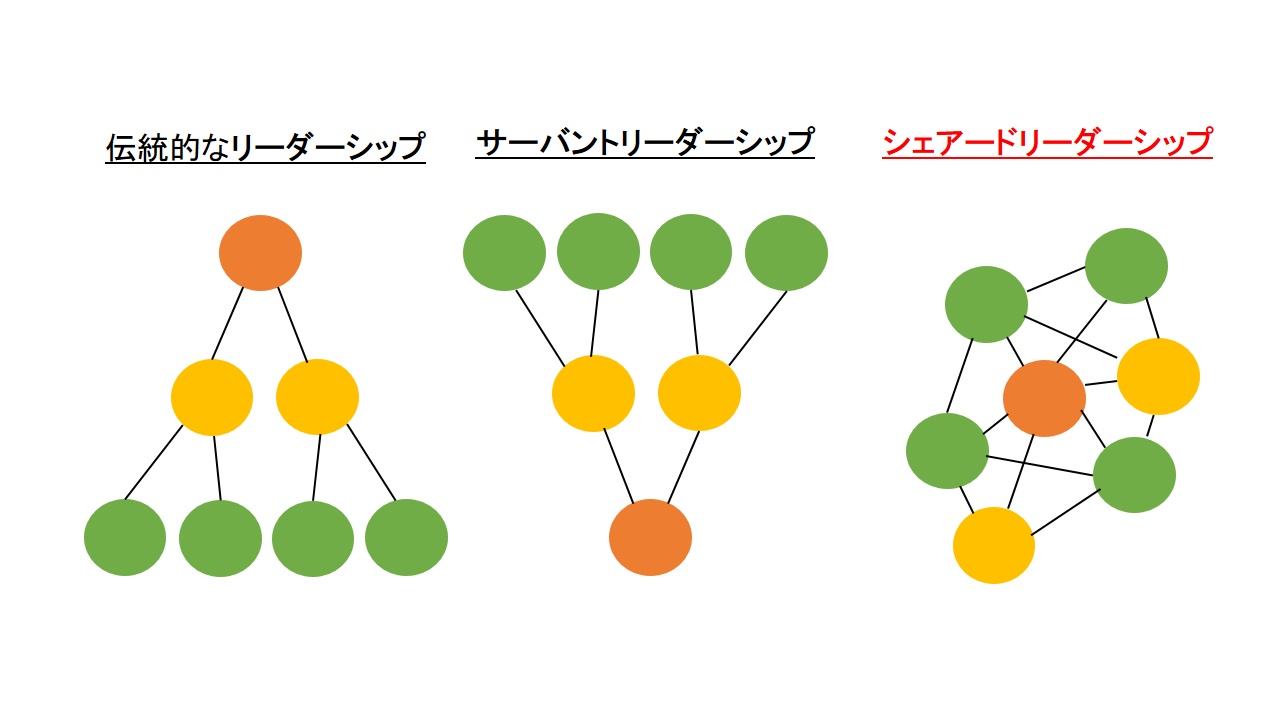

こちらの図はそれぞれのリーダーシップの形の関係性を表したイメージ図です。丸の色は組織での職位の上下関係を表しています(オレンジが最上位、その次に黄色、緑と続く)。伝統的なリーダーシップは上位職から下位職に指示や働きかけがあるのに対し、サーバントリーダーシップは上位職の方が、下位職を支えるという反対の構図になっています。「シェアードリーダーシップ」は、メンバー全員が上下関係なく、自分の得意分野でリーダーシップを発揮するので、働きかけや力の作用が必ずしも上下ではなく、横、斜めなど多方向に働きます。

「シェアドリーダーシップ」は、組織のメンバー全員がリーダーシップを発揮する『組織として発揮するリーダーシップ』です。一方で、サーバントリーダーシップやオーセンティックリーダーシップは『個人として発揮するリーダーシップ』だと言えます。役職上のリーダーがサーバントリーダーシップを発揮して個々のチームメンバーをサポートしたり、オーセンティックリーダーシップを発揮してメンバーそれぞれの強みを引き出したりすることで、チームの「シェアドリーダーシップ」を高めることもできます。

▶オーセンティック・リーダーシップについてはこちら

「シェアドリーダーシップ」のメリット・デメリット

──この「シェアドリーダーシップ」にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

リーダーシップにもいくつかの種類があると説明しましたが、それぞれに特徴やメリット・デメリットは異なります。今回は「シェアドリーダーシップ」のメリット・デメリットについて、それぞれ4つずつご紹介します。

メリット

・メンバー個々のスキル・専門性を活用することで、チームのパフォーマンスを最大化できる

・チーム内の信頼関係、コラボレーション、知識のシェアリング、イノベーティブ思考が加速する

・メンバーの『業務の自分ゴト化』が進み、仕事に対するモチベーション・満足度・帰属意識が高まる

・役職上のリーダーになる前からリーダーシップを発揮することで、組織内から次のリーダーが自然と生まれる環境づくりができる

デメリット

・メンバーが主体性を発揮できる環境を作るためには、役職上のリーダーに高いファシリテーション能力が求められる。

・「シェアドリーダーシップ」が発揮されるための環境づくりに時間がかかる。

・メンバー内でコミュニケーションを取り合意に至る必要があるため、決定までに時間がかかる

・多くのメンバーが意思決定やプロセスに参加しているため、責任の所在が見えにくくなりやすい

なお、緊急事態など判断の遅れにより大きいリスクや損害を生むような現場においては、1人の有能なリーダーが指揮を執るカリスマ的リーダーシップや、トップダウンの伝統的なリーダーシップの方が適しています。例えば、東日本大震災直後の急な対応などの際には、あらゆる組織内においてトップダウンで物事がスピーディに決定・実行されたケースが多かったように感じます。

「シェアドリーダーシップ」が機能する組織

──「シェアドリーダーシップ」がうまく機能する組織には、どのような共通点がありますか?

一般的には『各チームメンバーが高いレベルの知識と専門性を有し、かつ自分の担当領域においてリーダーシップを発揮できるだけの自律性を持っている組織』が「シェアドリーダーシップ」を発揮しやすい組織だと言われています。しかし、そうではない組織でも以下の環境を整えることで「シェアドリーダーシップ」を取り入れることは可能だと考えます。

「シェアドリーダーシップ」が機能するために必要な環境

(1)目標・ビジョンの明確化と適切なコミュニケーション

個々のメンバーが主体性を発揮するためには、前提として全員が同じ目標・ビジョンに向かっている必要があります。そのためにも役職上のリーダーは、チームメンバーに対して常に目標・ビジョンを明確に示し、その内容を適切にコミュニケーションする必要があります。

(2)情報共有と透明性

個々のメンバーが自発的かつ適切な判断ができるようにするためには、その判断材料となる正しい情報(会社やチーム状況・目標・方向性など)が十分にメンバーに共有されている必要があります。

(3)チーム内の信頼関係と心理的安全性の醸成・確保

個々のメンバーが自発性を発揮し、お互いの意見やアイデアを臆せず交換したりアドバイスを求めたりするためには、チーム内の信頼関係や心理的安全性の確保が欠かせません。

(4)フォロワーシップの醸成

「シェアドリーダーシップ」ではメンバーは自分の得意分野でリーダーシップを取ることが求められます。一方で、他のメンバーがリードする領域においては、そのメンバーをサポートする『フォロワーシップ』を発揮することが求められます。

▶フォロワーシップをを育てる取り組みについてはこちら

「シェアドリーダーシップ」の導入・活用事例

──これまでに経験された「シェアドリーダーシップ」がうまく機能して組織やチームに良い影響が出た事例について教えてください。

以前勤務していた企業において、合併や株式会社化などの大型プロジェクトがあった時の事例をご紹介します。

どちらも会社組織・活動全体に関わる緊急かつ複雑なプロジェクトであったにも関わらず、数か月という短期間で、新しい組織形態や予算、人員配置を決める必要がありました。また、それに伴い必要となる届出申請や、社内外へのコミュニケーションなども必要となり、時間の猶予がほとんどない状況の中で多岐に渡るタスクを行う必要がありました。これらのタスクは各分野の担当者の高い専門性が求められる一方で、会社全体として齟齬が無いように整合性を取りつつ、プロジェクトメンバー全員が全体像を理解しながら進行する必要もありました。

このような状況の中では、上司からの指示を待って動いていたのでは、とうてい間に合わないと思われたので、CEO・ファイナンス・リーガル・コンプライアンス・人事の各メンバーがそれぞれの専門分野でリーダーシップを発揮し、それぞれの分野において必要な分析・プランニングなどのタスクを進行する方針を取りました。それと同時に、ほぼ毎日のようにその進捗状況をお互いにシェアする場を儲け、密に状況を共有し、互いに知恵をしぼりながら、プロジェクトをスピーディに且つ確実に推進していきました。

CEOが組織のヘッドとして全体の責任を負い、メンバーに適切な報告をさせていた形になるのですが、その際に従来型のトップダウン方式を取ることはありませんでした。各メンバーの専門性を信頼し、かなりの裁量と権限を与えて任せる形を取ってくれたのです。各部門のメンバー同士もお互いの専門性を信頼していたので、活発に意見交換をしながらプロジェクトを進めて行くことができました。

なお、これらのプロジェクトは日常業務とも平行して行われたため、各メンバー共にかなりの負荷が掛かっていたはずです。それでも成功させることができたのは、ひとえに「シェアドリーダーシップ」がうまく機能したからだと考えています。

編集後記

『今や1人のリーダーが複雑なビジネスニーズに対応することは荷が重すぎて現実的ではない』というお話は、読者のみなさまにとっても共感いただける所だと思います。そんな問題に対応していくためにも、メンバーの主体性や積極性を高めるためにも、次世代のリーダー育成を進めて行くためにも、「シェアドリーダーシップ」の導入・活用を検討してみてはいかがでしょうか。