フォロワーシップを育て、自律的・主体的な組織へ導く方法とは

組織運営やマネジメントの文脈で、リーダーシップについて語られることはよくあります。その中で、近年は自律的・主体的にリーダーに働きかけて支援するスキル「フォロワーシップ」の考え方にも注目が集まるようになりました。

そこで今回は、フォロワーシップにより得られる効果や分類、フォロワーシップを高めるための取り組みについて、働き方改革総合研究所株式会社の代表取締役である新田 龍さんにお話しを伺いました。

<プロフィール>

新田 龍(にった りょう)/働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役

労働環境改善、ビジネストラブル解決、レピュテーション改善支援が専門|各種メディアで労働問題・ブラック企業問題を語り、優良企業は顕彰|厚生労働省ハラスメント対策企画委員|著書23冊|労働環境改革支援、トラブル対応、レピュテーション改善支援、執筆、講演等。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

フォロワーシップとは

──フォロワーシップとはなんでしょうか。

フォロワーシップとは、チームの成果最大化に向けて上位者や周囲のメンバーに自律的・主体的に働きかけてサポートするスキルのことを指します。

──リーダーシップとの違いはどのような部分にありますか?

リーダーシップも「目標達成のためにチーム全体や個々のメンバーに働きかける」点では共通しています。しかしリーダーシップは「指導力・統率力」とも表現されるように、「目標達成のためのビジョンを示す」「周囲に働きかけ、巻き込み、盛り上げて行動を促す」ニュアンスが強いものです。またリーダーシップを発揮するには強い積極性や熱意が必要といった一般的なイメージもあるため、「自分はそんな器じゃない」とプレッシャーを感じて気後れする人も多い印象があります。

リーダーシップはビジネスパーソンにとって持っておいて損のないスキルですが、全員がその適性を持ち合わせているわけではありません。そのためすべてのメンバーにリーダーシップを期待・強制するのは現実的ではないでしょう。

一方、リーダーを支えながら協働する「フォロワーシップ」は、誰しもが発揮しやすいスキルです。リーダーシップを発揮するメンバーとフォロワーシップを発揮するメンバーの相乗効果が生まれることにより、チームワークはより強固なものになります。それが近年、フォロワーシップに注目が集まっている理由の1つでもあると考えています。

フォロワーシップで得られる効果

──フォロワーシップが高まると、組織にどのような効果がもたらされるのでしょうか。

例えば、あなたが「職場10人のメンバーが集まる飲み会の幹事」になった場面を想像してみてください。残念ながらメンバーはまとまりがなく、各々が以下のような勝手な振る舞いばかりしています。幹事経験のある方なら、これらの振る舞いがいかに面倒で迷惑かが分かるでしょう。

・出欠連絡に返信なし

・当日ドタキャンや大幅遅刻

・ 「私は酒を飲んでないから安くして」と言う

・店の場所や選び方について、後出しで文句を言う

など

しかし、仮にこの10人のメンバー全員が「過去に何かしらの幹事経験を持っていた」としたらどうなるでしょうか。

おそらく皆その苦労を知っているだけに、各自が何かしらのサポートを自然に行うことで、円滑に飲み会が進むことが予想できます。少なくとも、幹事に丸投げする状態にはならないはずです。この時、幹事以外の9人のメンバーは「フォロワーシップ」を発揮したと言えます。

この例からもイメージできるように、フォロワーシップが浸透している組織では以下のようなメリットを享受できるようになります。

・各自が主体的にリーダーをサポートできる

・リーダーとメンバー間で自発的なコミュニケーションが生まれ、認識の齟齬なく正確な業務遂行が可能になる

・リーダーとメンバー間で心理的安全性が生まれ、ストレスのない職場環境が実現する

・目標達成に向けて、建設的な議論が可能になる

・議論のレベルが上がることでメンバーがリーダーの立場や意思決定を疑似体験できる機会が生まれ、仮にリーダー不在となっても無理なくリーダーの役割を担えるようになる

フォロワーシップにおける5つのタイプ

──「フォロワーはいくつかのタイプに分かれる」と聞いたことがあります。各タイプの特徴や関係性について教えてください。

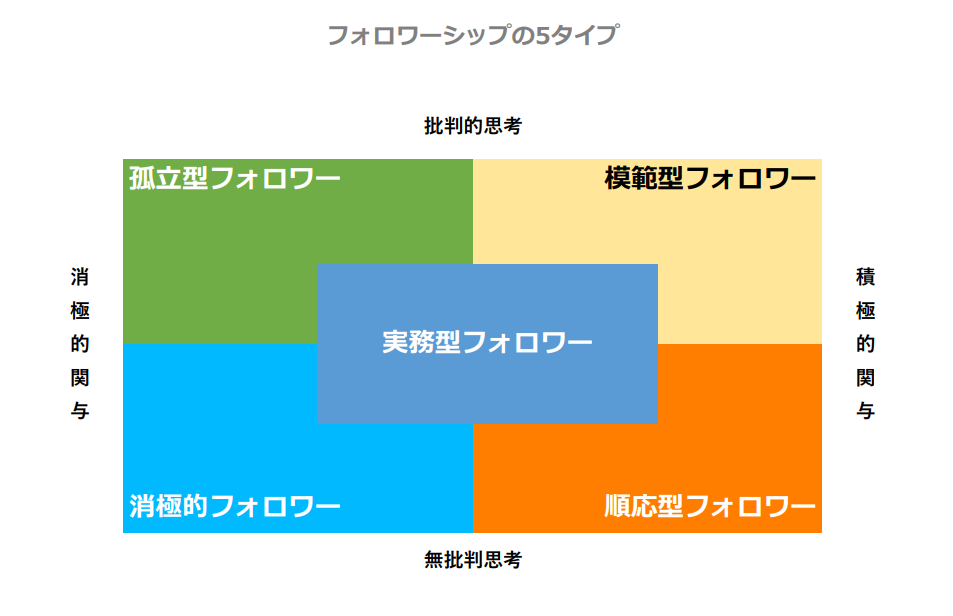

カーネギーメロン大学のロバート・ケリー氏が提唱した分類モデルでは、組織リーダーの決定・指示に対するメンバーのスタンスを「批判的思考」「積極的関与」の大きく2軸で分類しています。

- 批判的思考:リーダーの決定・指示を自分で深く考え、建設的な批判や提言ができるか

- 積極的関与:リーダーの決定・指示を前向きに捉え、実現に向けて積極的に関与できるか

以上を踏まえた上で、ロバートはフォロワーシップのタイプを以下の5つに分類しています。

① 模範型フォロワー

リーダーとほぼ対等な立場で建設的な提言を行いつつ、周囲とも協調しながら組織に貢献できる。

② 孤立型フォロワー

批判はするが組織への貢献意欲が低いため、自らは行動しない評論家的な存在。

③ 順応型フォロワー

リーダーの決定・指示に従順に従う。扱いやすいが「指示待ち」と捉えられることも。

④ 消極的フォロワー

自分の意見もなく、積極的な関与もしない。

⑤ 実務型フォロワー

自身の業務範囲内の仕事はやるものの、指示されていないことについては積極的に関わらない。

この5つのタイプはフォロワーシップの解説としてよく引き合いに出されるものの、本来の意味でフォロワーシップを発揮しているのは①だけであり、②~④は単なるフォロワーの分類説明でしかありません。つまり、フォロワーシップには「建設的提言」と「貢献意欲」がいかに大切であるかがご理解いただけると思います。

「模範的フォロワー」の育成方法

──模範的フォロワーを増やすためには、どのようにメンバーへ働きかけていけばよいでしょうか。新田さんが普段実践されている方法などがあれば教えてください。

フォロワーシップの育成方法は、業種や会社規模によって変わるものではありません。どんな企業においても同様かつ普遍的な取り組みをいつも行っています。

最初に行うのは、「職場のフォロワーシップ問題点チェックテスト」です。これを組織メンバー全員に実施することで、現状のフォロワーシップがどんな状態にあるかを把握します。具体的な例としては、次のような簡単な質問にいくつか回答してもらい、その合計点によって「職場のフォロワーシップ浸透度チェック」を行っていきます(非常に当てはまる:4点~まったく当てはまらない:0点)。

(1)上司次第で、部下のモチベーションが左右される

(2)上司に対して新しい提案や前向きなリクエストをする部下が少ない

(3)職場全体の問題について、上司が一人で悩みを抱え込んでいる

(4)部下は指示されたこと以外は積極的にやらない

(5)特定の部下が困っていたり問題を抱えていたりしても、他の部下は手助けしない

(6)「特に問題がなければ十分だ」という意識が蔓延している

(7)困難な仕事に立ち向かったり、泥をかぶったりするような仕事をしても報われない雰囲気だ

管理職側は一般的に「部下のモチベーションには注意を払っているし、ハラスメントにならないような声がけも意識できている」と自信を持っていますが、部下側はそう感じていないことはよくあるものです。「言っていることとやっていることが違う」「困難で責任も重い役割を果たしたのに報われない」といったフラストレーションを感じていることも多く、そうした認識の齟齬もこのチェックテストによって明らかにすることができます。

チェックテスト後は、その合計点から、組織や個々のメンバーが下図のどのレベルにあるのかを見極めます。

| フォロワーシップの難易度レベル | フォロワーの組織に対する姿勢 | |

| レベル5 | 「やろうよ」レベル | リーダーのめざす方向にチーム力を結集する |

| レベル4 | 「任せてください」レベル | リーダーの右腕となって働く |

| レベル3 | 「私やります」レベル | リーダーの取り組みの一翼を担う |

| レベル2 | 「いいですね」レベル | リーダーの見解や判断に理解/賛意を示す |

| レベル1 | 「わかりました」レベル | リーダーの指示命令に納得して従う |

| レベル0 | – | リーダー0の指示命令にしぶしぶ従う |

■レベル5/「やろうよ」レベル

リーダーの目指す方向性やビジョンをわかりやすく示し、動機づけ、チームワークを最大化した状態で目標に向かいます。ここまで来ればほぼリーダーともいえます。

■レベル4/「任せてください」レベル

どんな分野であれ「〇〇については私に任せてください」と言い切れるレベルであれば、職制上の地位は違ってもリーダーのかけがえのないパートナーとしてサポートできます。

■レベル3/「私やります」レベル

単に手伝うだけではなく「責任の一部を引き受ける覚悟」で取り組みます。仮に失敗しても「リーダーの責任」と逃げず、当事者意識と責任感を持って対処します。

■レベル2/「いいですね」レベル

リーダーの判断や決定に対して積極的な理解・賛意を示し、リーダーを勇気づける存在です。

■レベル1/「わかりました」レベル

指示命令に疑問があれば都度解消し、納得した上で気持ちよく従います。

ただし、これは「●点だからレベル▲だ」というものではありません。それぞれの職場の認識レベルに合わせて基準を設けていくものですので、あくまで参考として活用いただければと思います。

自組織のレベル感を見極める際、管理職側と部下側の認識に齟齬があればその事実を開示し、すり合わせを行います。その際に重要なのは、リーダーシップ・フォロワーシップの在り方について以下の共通認識を持ってもらうことです。

「リーダーシップは全員が持てることが理想だが、現実問題として難しいこともある」

「でもフォロワーシップなら全員が発揮できて、組織貢献効果も大きい」

その上で、「日常業務の中で段階的にできるフォロワーシップレベルを上げていこう」と鼓舞していく形です。

フォロワーシップレベルを引き上げていくための取り組みにはさまざまな方法がありますが、実際に効果が上がりやすいのは「マネージャー代行の経験を積んでもらうこと」です。例えば普段マネージャーが担っているタスクのうち、「週次ミーティングの司会役」など実務に大きく差し支えないタスクを切り出して、若手メンバーに代行してもらうなども良い方法です。マネージャー業務の疑似体験ができるだけでなく、参加メンバーとしてどのようにコミットすればマネージャー側も進めやすいかなどを体感で理解することができます。

私自身がフォロワーシップレベルの引き上げを行う際には、「あなたが部下や後輩に求めている働きを、あなた自身も上司やリーダーに対して実践し、ロールモデルになりましょう」とお伝えするようにしています。その結果、主体的にメンバーを取りまとめようと行動する人が出てくるだけでなく、決まったことには文句を言わず粛々と取り組むなど、各自の性格や適性に合った形でそれぞれがフォロワーシップを発揮できるようになっていきます。

必ずしも全員がまったく同じ形で貢献する必要はありません。「目標達成のために、それぞれができるところで組織に貢献する」という意識が共有できれば、自然と組織の成長は加速していきます。

編集後記

組織を先導する立場であるリーダーは影響度合いの高さから注目が集まりやすく、リーダーシップやリーダー論などについても多方面で語られてきました。しかし、そうしたリーダーシップもフォロワーシップなしには成り立ちません。ついリーダーの方へ意識が向きがちですが、フォロワーであるメンバーの在り方や置かれた状況にも目を向けられると、より大きな組織成長を実現できるようになるのだと感じました。