「異文化適応力(CQ)」とは? ダイバーシティを成果につなげる人事の実践法

グローバル化や多様性への対応が求められる中、「異文化適応力(CQ)」という概念が注目を集めています。

今回は、日系企業におけるグローバル人材育成やダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進担当としての経験を持つパラレルワーカーの方に、「異文化適応力(CQ)」の概要から組織内における育成方法に至るまでお話を伺いました。

<プロフィール>

日系企業で海外事業開拓や現地法人立ち上げ、グローバル人材育成などに従事。社費MBA留学や官民連携プロジェクト出向を経て、別の日系企業に転職後、全社的なD&I推進を担当。現在は教育系団体で、多様な若者の挑戦支援に取り組んでいる。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

「異文化適応力(CQ)」とは

──「異文化適応力(CQ)」の概要について、似た概念である『IQ』や『EQ』との違いを含めて教えてください。

「異文化適応力(以下CQ)」はCultural Intelligenceの頭文字を取った言葉であり、異なる文化的背景や価値観を持つ人々と効果的に関わり協働するための能力を指します。

企業や組織が持続的に成果を上げていくためには、論理的思考力(IQ)や感情的なつながりを築く力(EQ)に加えて、文化や価値観の異なる相手と円滑に連携するための「CQ」が昨今ますます重要な要素となってきています。グローバル化の進展に伴い海外で事業を展開する日本企業が増加し、異なる文化的背景を持つ人々と協働する機会は日常的なビジネス活動の一部となっているからです。

また、日本国内のみで事業を展開している企業においても、訪日外国人へのサービス提供、海外取引先との業務連携、外国籍人材の採用・育成などの形で異文化との接点は確実に広がっています。こうした状況下において「CQ」の高い人材は、文化的な違いから生じる摩擦を未然に防ぎ、協働の質を高めることができます。具体的には、海外との商談における言外のニュアンスの読み取り、多国籍チームの運営における合意形成のプロセス設計など、さまざまな場面で「CQ」は実践的な力を発揮します。

加えて、近年では働き方・価値観・ライフスタイルの多様化が日本人の間でも顕著になっており、同じ職場で働く者同士であっても暗黙の前提が共有されにくくなっています。

そうした文脈においても「CQ」は文化の枠を超えた広義の多様性(ダイバーシティ)への理解と対応力として機能してくれます。例えば、社内の多様な人材の視点や経験を活かした新規事業の企画・開発といった創造性の高い領域においても「CQ」は共創の基盤となる力です。

このように、「CQ」は単なる異文化理解にとどまらず、変化と多様性が前提となる現代のビジネス環境において不可欠なコンピテンシーの1つであると言えるでしょう。

参考記事:メンバーの「EQ(感情知性)」を向上させ、組織パフォーマンスを高める方法

なぜ今、日本企業に「CQ」が必要なのか

──グローバル化や異文化など多様な価値観への対応から「CQ」が求められていることは理解しましたが、なぜ日本企業には特に必要だと言われるのでしょうか?

かつての日本企業は、終身雇用を前提とした『同質性の高い組織文化』を前提に運営されてきました。しかし、現代においては転職が一般化し、年齢・国籍・キャリア・価値観の異なる多様な人材が企業に参画するようになっています。

その結果、従来の『自社の常識』『暗黙の了解』『長年にわたり築かれてきた社内文化(ローカルカルチャー)』が通用しにくくなる場面が増えています。実際、企業の現場では外国籍従業員や中途採用者との間で『指示が曖昧』『前提が共有されていない』といった状況から信頼関係が築けず、早期離職やエンゲージメントの低下に至るケースが発生しています。

このような文化的なギャップを前提として捉え、組織として対応しているグローバル企業も少なくありません。業務マニュアルの多言語整備、意図の伝わるコミュニケーション設計、明確な職務定義や評価制度の導入など、文化的なギャップを埋めるための構造的な対応がなされており、意思決定においても議論と合意に基づくローコンテクスト型のコミュニケーションが定着しています。

一方、多くの日系企業では『察する』『上司や先輩社員の背中を見て学ぶ』といったハイコンテクスト文化が依然として残っています。会議での曖昧な合意、非公式な場での実質的な意思決定、根回しや空気の読み合いなどが重視され、明文化されないルールが前提となる組織文化が今なお続いているのです。このような環境では、多様な人材にとって『何が期待されているのか』が分かりにくく、結果として誤解や摩擦が生じやすくなります。

こうした文化スタイルの違いに無自覚なまま多様性を受け入れていても、組織は十分に機能しません。

異なる文化的背景を持つ人々と協働する上で「CQ」を組織的に高めていくことは、もはや一部のグローバル人材だけに求められるものではなく、多くの職場・ビジネスパーソンに必要な基礎力となっています

「CQ」を構成する4つの要素

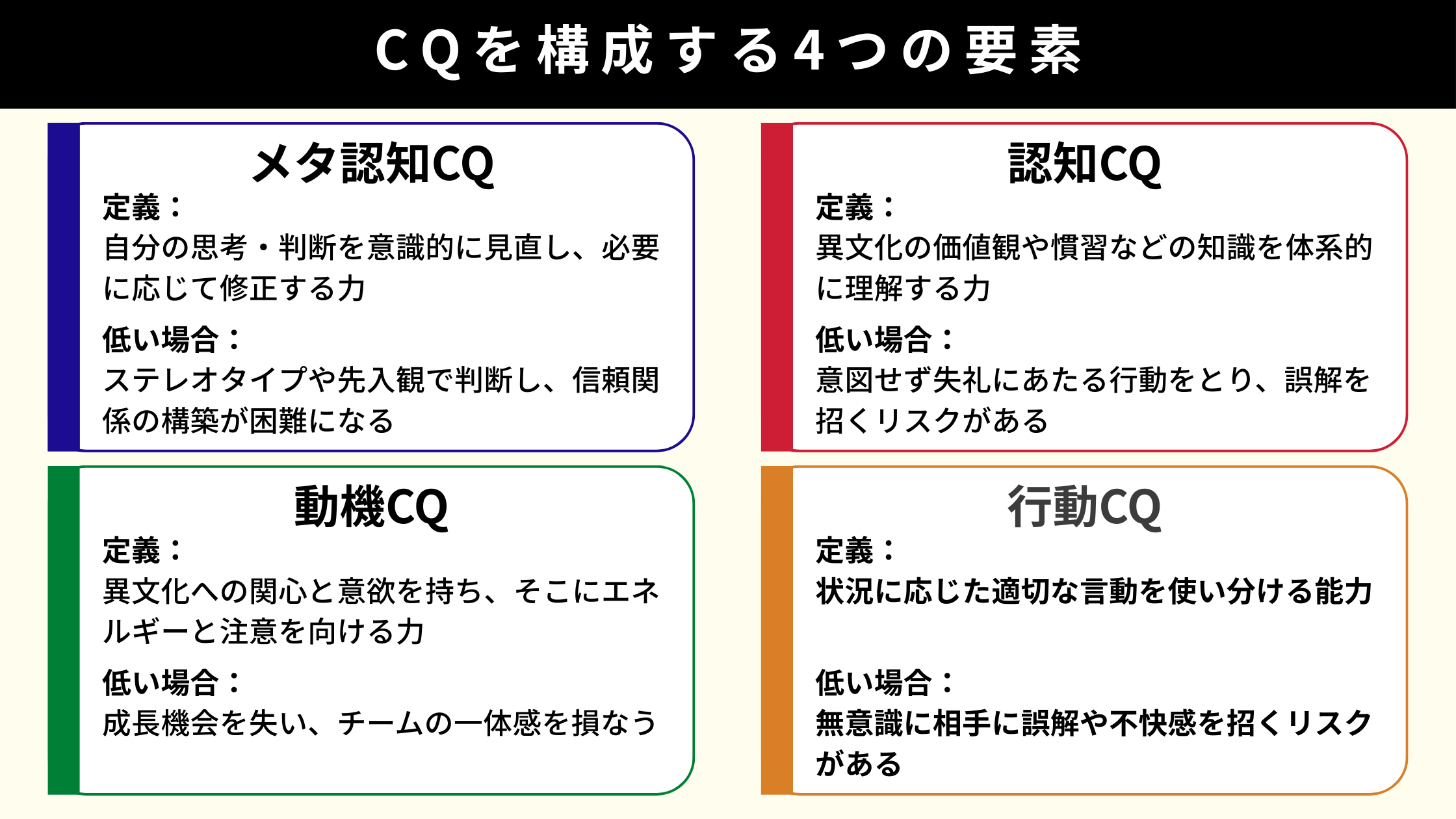

──「CQ」を構成する4つの要素(メタ認知・認知・動機・行動)の定義と、それぞれが不足した場合に現れる典型的な事例について教えてください。

■メタ認知CQ

異文化との関わりにおいて自分自身の思考や判断を意識的に見直し、必要に応じて修正する力を指します。相手の文化的背景を考慮しつつ自らの認識や行動を柔軟に調整できるため、異文化環境における判断や意思決定の質を高めることができます。

これが低い場合、相手の文化的背景への配慮が欠け、ステレオタイプや先入観に基づいた評価や判断をしやすくなり、結果として意思決定の質低下や相手との信頼関係の構築が困難になるおそれがあります。

■認知CQ

異文化に関する知識(例:価値観、社会的慣習、宗教、政治制度、非言語的ルールなど)を体系的に理解する力を指します。これが低い場合、異文化に関する基本的な知識が不足し、相手の言動や価値観の背景を正しく理解できず誤解や不適切な対応を招くリスクがあります。

例えば、海外クライアントとの会食で宗教上の食習慣をまったく考慮せずにメニューを出すなど、意図せず相手の文化では失礼にあたる行動をとってしまうなどが該当します。

■動機CQ

異文化に関わることそのものへの興味・関心・意欲を持ち、そこにエネルギーや注意を向ける力を指します。この力が高い人は異文化に対する好奇心が強く、違いを障壁ではなく学びの機会と捉えて積極的に異文化環境に飛び込もうとする傾向があります。

これが低い場合、異なる文化的背景を持つ相手と関わろうとしない傾向が強まります。例えば、多国籍プロジェクトへの参加を避けたり、外国籍メンバーとのコミュニケーションを最小限にとどめて関係構築を早々に諦めてしまったりなどの行動です。

こうした姿勢は本人の成長機会の損失になるだけでなく、相手からの信頼を得られずチームの一体感の欠如につながり、ひいては多様性を活かした組織運営の妨げとなってしまいます。

■行動CQ

異文化の相手とコミュニケーションを取る際に適切な言語的・非言語的行動を取る能力を指します。

具体的には、言葉の選び方・ジェスチャー・表情など相手の文化的背景に応じて柔軟に調整できる力を意味します。

これが低い場合、不適切な言語的・非言語的行動を無意識にとってしまい、誤解や不快感を招くリスクがあります。例えば、ジェスチャー・声のトーン・視線の使い方などが相手の文化にそぐわず、不快感や失礼な印象を与えてしまうなどの行動です。

また、曖昧な言語表現が『責任回避』と受け取られたり、冗談や比喩が通じずに場が凍ったりといった事例も『行動CQ』の低さによるものです。

──「CQ」を測定・評価する方法にはどのようなものがあり、実務でどのように活用されていますか?

「CQ」を測定・評価する方法には、大きく以下2つがあります。

(1)個人の異文化適応力を数値的に評価する手法

この手法では、異文化に対する知識や関心、コミュニケーションの柔軟性、心理的安定性といった要素を質問形式で評価し、スコアとして可視化します。結果は、グローバル人材の選抜・育成、海外赴任や越境異動の適性判断、異文化研修の効果測定などに幅広く活用されます。

実務では、グローバル企業を中心に各種診断サービスが提供されており、内定者・社員のオンボーディングやリーダーシップ開発に組み込まれるケースが増えています。

(2)文化の違いを理解するための比較フレームワーク

文化的な価値観の違いを整理し、誤解や衝突を防ぐために活用される手法です。代表例として、ホフステードの「文化次元理論」と、エリン・メイヤーの「カルチャーマップ」があります。

ホフステードの理論は「権力格差」「個人主義と集団主義」「不確実性の回避」など6つの次元で国別文化を比較します。一方、カルチャーマップは「コミュニケーションの直接性」「意思決定のスタイル」「信頼構築の方法」など実務場面に即した8つの軸で文化差を可視化します。

これらは国際的な協働、グローバルチームのマネジメント、海外拠点との調整などにおいて、コミュニケーションや意思決定の齟齬を防ぐための指針として利用されています。

人事実務においては、これらのツールやフレームワークを組み合わせることで、個人の異文化対応力の把握と、組織・チームとしての文化差理解の両面を補完しながら、より精度の高い育成・配置・研修設計が可能になります。

企業が「CQ」を高めるメリット

──企業が「CQ」を高めることで得られる主なメリットは何でしょうか。

企業が「CQ」を向上させることは、多様な価値観や背景を持つ人材を活かし、組織の競争力や柔軟性を高める上でとても重要です。異なる視点を受け入れる組織風土が醸成されることで、創造性やイノベーションが促進されるとともに、グローバル市場への対応力も強化されるからです。具体的には、以下2つのメリットがあります。

(1)多様な意見や視点が自然に集まり、創造性やイノベーションが促進される

文化的背景や立場の異なるメンバーが、それぞれの視点から建設的に関与することで新たな発想や課題解決の糸口が生まれやすくなります。多様性がチームにとっての知的資産として機能し、競争優位につながる形です。

(2)心理的安全性が高まり、メンバーの信頼感やエンゲージメントが向上する

「CQ」の高いチームでは、自分の意見が尊重されるという安心感が生まれることで心理的安全性が確保され、メンバーは主体的に業務に関与しやすくなります。それだけでなく、メンバー間の信頼関係も生まれて円滑なコミュニケーションや協働が実現し、チーム全体のパフォーマンスも向上します。

また、文化的な誤解や摩擦のリスクも抑えられるため、誰もが安心して意見を交わせる職場環境が整う点も特徴です。こうした「CQ」の向上は、組織における“違い”を力に変え、持続的な成長と高いチーム力を実現するための鍵となります。

とりわけ、マネジャーが高い「CQ」を備えていることは、多様な背景を持つ人々を尊重し個々の強みを引き出すために不可欠です。これにより、組織全体の成果や付加価値の創出につながります。特に、グローバル化やリモートワークの進展に加え、業務委託や再雇用など雇用形態の多様化が進む現代においては、文化や価値観、働き方の違いを乗り越えてチームをまとめていく推進力がマネジャーにはこれまで以上に求められているのです。

「異文化適応力(CQ)」を高める際のポイント

──「CQ」を高める具体的な方法にはどのようなものがありますか? その設計方法と、実務での効果的な進め方について教えてください。

「CQ」を高めるには、採用・配置、研修、マネジャー育成、組織施策といった人事施策全体にCQの観点を組み込み、相互に連動させることが重要です。

■採用/配置

採用プロセスでは、まず面接段階で行動面接やケース質問を用いて、候補者の異文化対応力や柔軟性を把握します。これは入社ポジションを即時に決めるためだけでなく、候補者の適応スタイルを早い段階から理解しておくための材料になります。

内定後には、CQ診断を実施し、本人の異文化対応スタイルを客観的に可視化します。診断結果は、強みや成長段階を踏まえた配属判断に活用でき、異文化要素の強い部門・プロジェクトに挑戦させるか、まずは負荷の低い環境から段階的に経験を積ませるかといった設計が可能になります。

また、採用ポジションが事前に決まっている場合でも、CQ診断の結果は入社後の育成・オンボーディング計画に反映でき、個々の適応支援をより効果的にします。

■研修

単なる知識伝達にとどまらず、自己理解・体験・内省・行動変容のサイクルを意識した設計が効果的です。まず、研修の導入として「CQ」自己診断を実施し、受講者自身の強み・課題に気づいてもらいます。

続いて、ロールプレイなどの体験型ワークを取り入れることで『文化の違い』について実感を伴って理解できるようになります。加えて、多様な背景を持つメンバーとの実際の協業を通じて学ぶ機会を設けると、行動への転換が進みやすくなるためオススメです。

研修後には日常業務との接続を通じて内省と実践の定着を支援し、単発で終わらない継続的な学びの仕組みを設けるようにしましょう

■マネジャー育成

多様な人材を活かすうえで、管理職層には共通してCQ(文化的知性)が求められます。ただし、必要となる視点やアプローチは階層によって異なるため、同じ理論を基盤としながらも重点を分けた育成設計が有効です。

経営層には、多様性を組織戦略や文化づくりに統合する視点が重要になります。上級管理職では、異文化を含むチームを率いる際の意思決定力やマネジメント力の強化が必要になります。一方で現場管理職には、日常的なコミュニケーションや育成場面で文化的ギャップに気づき、適切に対応する実践的なスキルが求められます。

このように、CQの基礎となる考え方は共通しつつも、階層ごとに重点を調整することで、組織全体に一貫性のあるマネジメント能力を育てることができます。

■組織施策

「CQ」を行動評価の指標や人材要件に組み込んでいくことも効果的です。単に一部のグローバル人材だけに期待するのではなく、すべての職場で必要とされる基盤として「CQ」を位置づける視点が今後の組織づくりにおいて不可欠だと言えます。

──「CQ」育成の取り組みでよくある失敗や、効果が出にくい進め方にはどのようなものがありますでしょうか。また、効果的に「CQ」を育成するために、人事が設計段階で特に注意すべき点もあれば教えてください。

よくある失敗例として3つほど挙げます。

(1)グローバル対応力=語学力(特に英語力)という誤解

言語はあくまで手段であり、それだけでは異文化環境で求められる適応力や柔軟性は身につきません。実際、英語は話せても文化的な違いへの配慮が不足したことにより、現地での協働や信頼構築につまずくケースは多く見られます。

また、単に英語力が高い、あるいは海外経験があるといった理由だけで『グローバル人材』とみなすことも、しばしば誤った判断につながります。

「CQ」とは、『話せるかどうか』ではなく『違いにどう向き合い・どう行動するか』を問う力であり、語学力や経験の有無とは本質的に異なる能力です。人材育成の設計段階で、この違いを明確に認識することが重要です。

(2)異文化を持つ人材に対して全面的な『同化』を求める組織文化

外国籍従業員や中途入社者に対して従来の価値観ややり方を“当然のもの”として一方的に押しつけてしまうことにより、個々の違いや新たな視点を排除してしまう構造が生まれます。

もちろん、組織が大切にしている価値観や理念について理解を深めてもらうことは必要ですし、ニューカマー側にも既存文化への一定のリスペクトは求められるでしょう。しかし、100%の同化を前提としてしまえば、そこからは変化も創造も生まれません。

「CQ」は、文化の違いを前提にそれぞれが適応し合いながら共創していく力です。異なる背景を持つ人材の視点や行動様式を尊重し、双方にとって良い“歩み寄り”が生まれる組織こそが「CQ」の高い職場だと言えます。

(3)表面的な異文化イベントに終始してしまう

例えば、『世界の料理フェア』や『多言語ポスターの掲示』などの文化紹介的な活動は、異文化への関心を高める“入口”としては意義があります。参加者が多様な価値観や習慣に触れる機会をつくるという点でこうした取り組みは非常に重要です。

しかし、それだけで満足してしまい異文化理解や行動変容といった“次のステップ”につながる仕組みが伴わなければ、「CQ」を高めることにはつながりません。本来求められるのは、単なる文化の紹介にとどまらず、相手の背景や価値観を理解し、自身の行動を見直すプロセスの設計です。

これらはいずれも、「多様性を“形式的に取り入れる”こと」と「異文化を通じて学び合う力(CQ)を育むこと」との違いを十分に理解していないことに起因します。

「CQ」を高めた実践事例

──実際に関わられた「CQ」育成の事例を、可能な範囲で具体的にご紹介いただけますでしょうか。

私自身、外国人が約8割を占める環境の大学院にてMBAを取得しました。在学中は、『ホフステードの6次元モデル(※)』をはじめとする異文化理解の理論を体系的に学ぶとともに、宗教・国籍・専門分野の異なる学生とのグループワークを通じて、多様な価値観のもとで協働する実践経験を積みました。

その過程で、異なる文化的背景を持つメンバー間で合意形成を行う難しさと、それを乗り越えるための戦略的思考力や柔軟な行動調整の重要性を体得した形です。結果として、理論と実践の双方から「CQ」を高める貴重な機会となり、本テーマにおいては、理論と実践の往還が極めて重要であることを学びました。

※ホフステードの6次元モデル……各国の文化の違いを権力格差・個人主義/集団主義・男性性/女性性・不確実性の回避・長期志向/短期志向・人生の楽しみ方の6つの次元(尺度)で数値化し、比較できるようにしたフレームワークのこと。

この経験を活かし、帰任後は自社の海外赴任前研修に「CQ」の視点を取り入れるなど、実務への展開にも取り組みました。

それ以前から赴任者が赴任国ならではのビジネス慣習や商習慣を学ぶ機会はありましたが、実際の赴任現場では多国籍メンバーとの協働や同じ国のローカルスタッフの間でも価値観の多様化が進み、単に相手国の『お作法』を学ぶだけでは十分に対応できない状況が生じていたのです。

そこで、研修の中で参加者が自らの文化的価値観やそれに基づく行動傾向を客観的なアセスメントを通じて把握し、赴任先の一般的な文化的価値観と比較しながら理解を深める機会や、ロールプレイを通じて異文化下での具体的な対応行動を体感的に学べる場を提供しました。

他にも、外国人従業員や中途入社者など異なる文化的背景を持つメンバーとの協働機会が多い日本人ビジネスパーソン、ならびに日本企業で働く外国人従業員や、日本企業での就業を希望する外国人留学生を対象に、異文化理解をテーマとしたワークショップを開催してきました。

ワークショップでは、実際に身体を動かすシミュレーションゲームなどの体験型アクティビティを通じて、多様な価値観が存在することを体感的に理解し、異なる文化的背景を持つ相手との関わり方を考える機会としました。参加者には、異文化に直面した際の自らの反応や行動傾向を意識化してもらい、多様な視点を尊重しながら協働するための具体的な気づきを得てもらいました。

さらに、ワークショップの締めくくりとして『行動宣言』を行い、学びを日常の実践や行動変容へとつなげるクロージングを実施しました。

このように、『理念の実践の往還』から「CQ」を高めていく手法をさまざまな取り組みの中で導入してきました。どちらか一方に偏ることなく、行き来しながら継続的に学びを深められる体制を作れるかどうかが組織の「CQ」を高める鍵となるのではないでしょうか。

■合わせて読みたい「ダイバーシティ推進」に関する記事

>>>なぜ「ダイバーシティマネジメント」推進が必要か──その理由と推進ポイント・事例に至るまで解説

>>>経営戦略としての「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」とは

>>>注目が高まる「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」とは

>>>なぜ女性管理職は増えないのか?現状と企業が陥りがちなポイント

>>>世界的に対応が求められている「人権デューデリジェンス」とは

>>>「ニューロダイバーシティ」により個々人の持つ可能性に気づき、強みを活かす方法とは

>>>「ジェンダーイクオリティ」実現のために人事が知っておくべきこと

>>>「70歳雇用」も遠い未来ではない? 高年齢者雇用安定法の改正ポイントとその対策を紹介

>>>「アライシップ」を組織内で育み、DE&Iを推進するためには

>>>「IDGs」で持続可能なビジネスを実現するには

>>>「異文化マネジメント」の本質は共通課題抽出と議論にあり。具体例とポイントを学ぶ

>>>障がい者雇用の概要を分かりやすく解説。組織への良い影響や成功ポイントとは?

>>>「フォルトライン」を活用してダイバーシティの推進・経営活性化させる方法とは

>>>「LGBTフレンドリー」ですべての人が働きやすい組織をつくるには

>>>「女性版骨太の方針2024」の概要からポイントまでD&I推進担当者が詳しく解説

>>>「法定雇用率」が2026年7月より2.7%へ。段階的引き上げに向けて知っておきたいこと

>>>「女性活躍推進」の現状と、推進のためのポイントを解説

>>>「アンコンシャスバイアス」に気づき、組織力を高める方法とは

編集後記

「CQ」は単なる異文化への対応だけでなく、多様な価値観・文化にも対応していく力として必要性が高まっていることがの話から理解できました。同じ日本人同士であっても価値観が異なるケースは確かに多く存在します。違いを“障壁”ではなく“学び”や“可能性”として捉える力は、多くのビジネスパーソンが習得・開発すべき力として組織内でも育成を進めていきたいものです。