「経営人材育成」が加速する今——必要な体制とその構築法

将来の経営者や経営幹部を任せられる人材を指す経営人材。不確実性が増し高速化する経営環境の変化に順応していくためには「経営人材育成」が必要不可欠である一方、その育成方法について悩んでいる企業も多いようです。

今回は、「経営人材育成」が求められる背景から育成ステップ・成功ポイントに至るまで、人材・組織開発コンサルタントとして活躍し、現在はベンチャー企業の人事責任者を務める葛西 佑也さんにお話を伺いました。

<プロフィール>

▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

葛西 佑也(かさい ゆうや)

複数のベンチャー・スタートアップ企業での1人目人事や人事責任者、人材・組織開発コンサルタントとしての活動などを経験し、現在はベンチャー企業の人事責任者。並行して、大学院にて経営学(主に組織論)の研究に取り組んでおり、理論と実践の橋渡しに大きな意義を感じている。エグゼクティブサーチ企業のコンサルタントとしてCxOや事業部長クラスの採用やアセスメントに関する支援をした経験や、大手予備校講師・EdTech企業・新規事業立ち上げや起業に関わった経験も持つ。採用戦略の立案から組織開発、理念浸透、変革型リーダーシップ開発まで、幅広いHR領域での実務経験と専門知識が強み。今後も、経営学・組織論、統計分析、AIなどの学び(アカデミア)と実務を融合したアプローチで、人・組織の課題解決に取り組んでいきたいと考えている。

目次

「経営人材育成」が求められる背景

──近年、「経営人材育成」に力を入れる企業が増えてきた印象があります。その背景にはどのようなものがあると考えていますか?

話に入る前に、経営人材の定義について整理しておきましょう。経営人材にはさまざまな定義が存在しますが、今回は『取締役・専務・常務といった役員クラス』を想定してお答えします。ここにはCEO(最高経営責任者)だけでなく、COO(最高執行責任者)、CFO(最高財務責任者)、CTO(最高技術責任者)など、各分野で経営判断を担うポジションも含まれます。会社の経営成果に対して全責任を負い、企業の重要事項について意思決定を行いながら組織を率いて事業を推進する『舵取り役』とも言える存在です。

近年、多くの企業が「経営人材育成」に注力する背景には複数の要因が複合的に絡み合って存在しています。まず挙げられるのは『従来の日本型雇用システムが機能不全に陥っていること』です。かつては新卒一括採用から年功序列で管理職・経営層へと育成する仕組みが一般的でしたが、ビジネス環境が激変した現代ではこのモデルは制度疲労を起こしています。優秀な人材が中途で流出するようになり、社内で十分な候補者を確保することが難しくなった結果、『いざ経営人材を選ぼうとしても有望な人材が社外に流出していた』といった事態もあちこちで生じています。

次に挙げられるのは『グローバル競争の激化』です。市場のグローバル化や技術革新により経営レベルで迅速かつ大胆な意思決定が求められるようになってきていますし、国内市場が頭打ちとなる中では新規事業への挑戦や海外企業とのM&Aなど経営陣の決断スピードと質が企業の命運を握ることも増えています。そうなるとグローバル(主に欧米)企業との競争がより激化するわけですが、20~30代で経営経験を積み始めるケースが多い欧米企業に対し、日本企業は40代前後でようやく管理職としてマネジメント経験を積み始めることが多いため、同じ年代でも経験値に大きな差が生まれてしまっているのです。このギャップを埋めて競争力を高めるためにも若いうちから経営人材を選抜・育成する必要性が高まっており、ベンチャー企業やスタートアップにおいても若くから経営人材として活躍するケースも増えてきています。

さらに、人口減少と『人的資本経営の重視』も「経営人材育成」が求められる背景の1つです。現在、日本では少子高齢化により生産年齢人口が減少し、優秀な人材の獲得競争が激化しています。今後ますます人材獲得競争が熾烈になる予測のため、自社で将来のリーダーを計画的に育成しておかなければ企業の競争力維持はより難しくなっていくはずです。近年、人材を資本と捉えて中長期的な企業価値向上につなげる『人的資本経営』が注目されるようになってきましたが、その文脈の中でも経営戦略と人材戦略を連動させて次世代リーダーを発掘し育てることが求められています。

これらの要因が複合的に絡み合うことで「経営人材育成」は待ったなしの経営課題となっているのです。従来のやり方では通用しない現時代において企業が持続的な成長を遂げるためには、未来を構想し、組織を変革へと導くリーダーシップを計画的に生み出す能力が不可欠となっています。

経営人材に求められる役割と能力

──経営人材に求められる役割と能力について、『幹部人材』との違いも含めて教えてください。

経営人材に求められる役割や能力は多岐にわたる高度な要素で構成されており、単に担当部門を管理する幹部人材とは根本的に異なります。

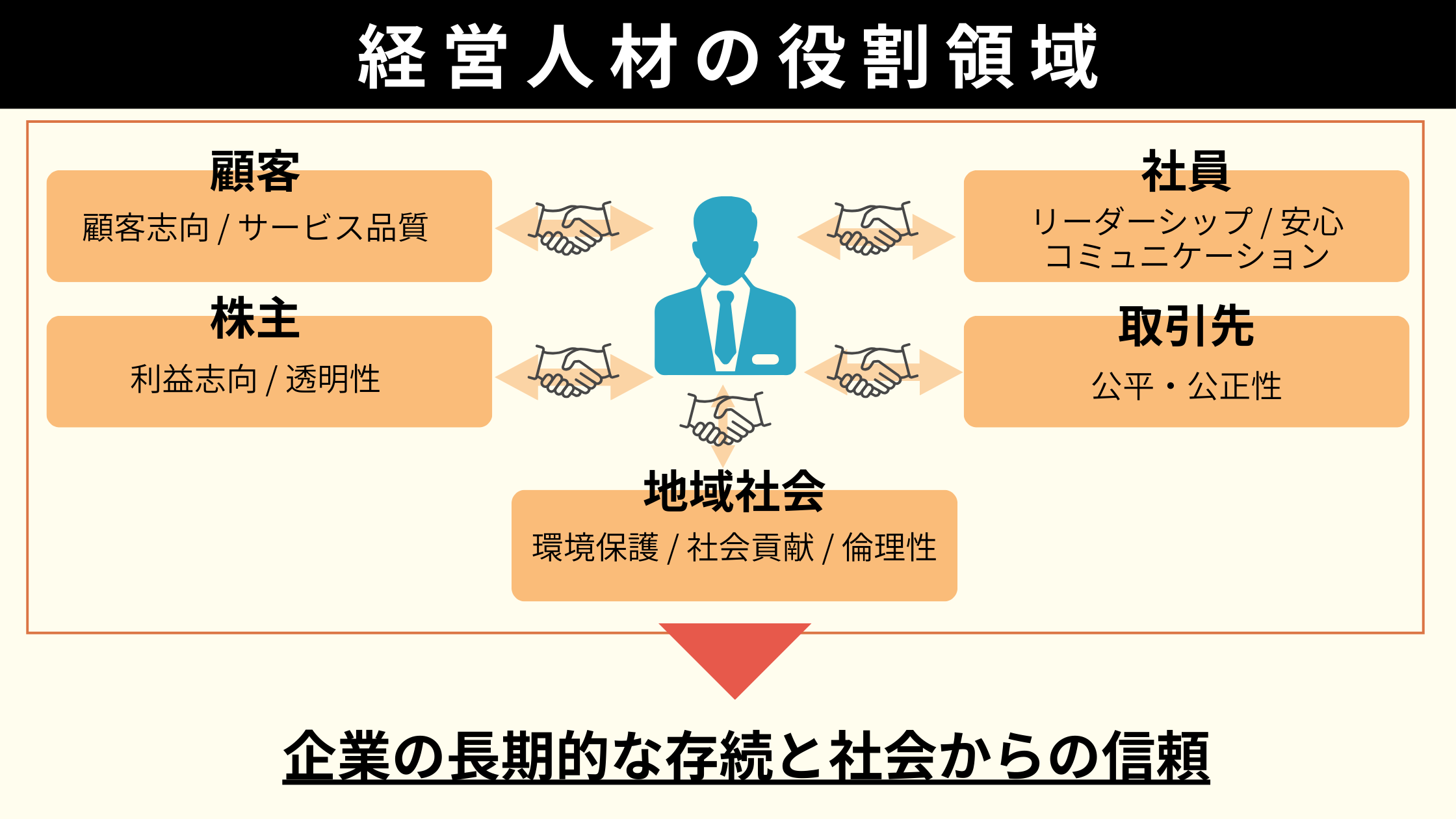

経営人材の第一の役割は、企業の将来像を描き、長期的な経営戦略を立案・実行する『戦略に関する責任者』であることです。市場環境のVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)に対応するため、過去の成功体験に縛られず絶えず学び、過去の常識を捨て去るアンラーニング能力も求められます。また、社内外の多様なステークホルダーと良好な関係を築く役割も重要で、ステークホルダー(従業員・株主・顧客・取引先・政府・地域社会)など時に相反する利害を調整・調停し企業の長期的な存続と社会からの信頼を確保しなければなりません。さらに、企業の存在意義や価値観を自ら体現し、組織全体を変革へと導く『組織変革の触媒』としての役割も担います。

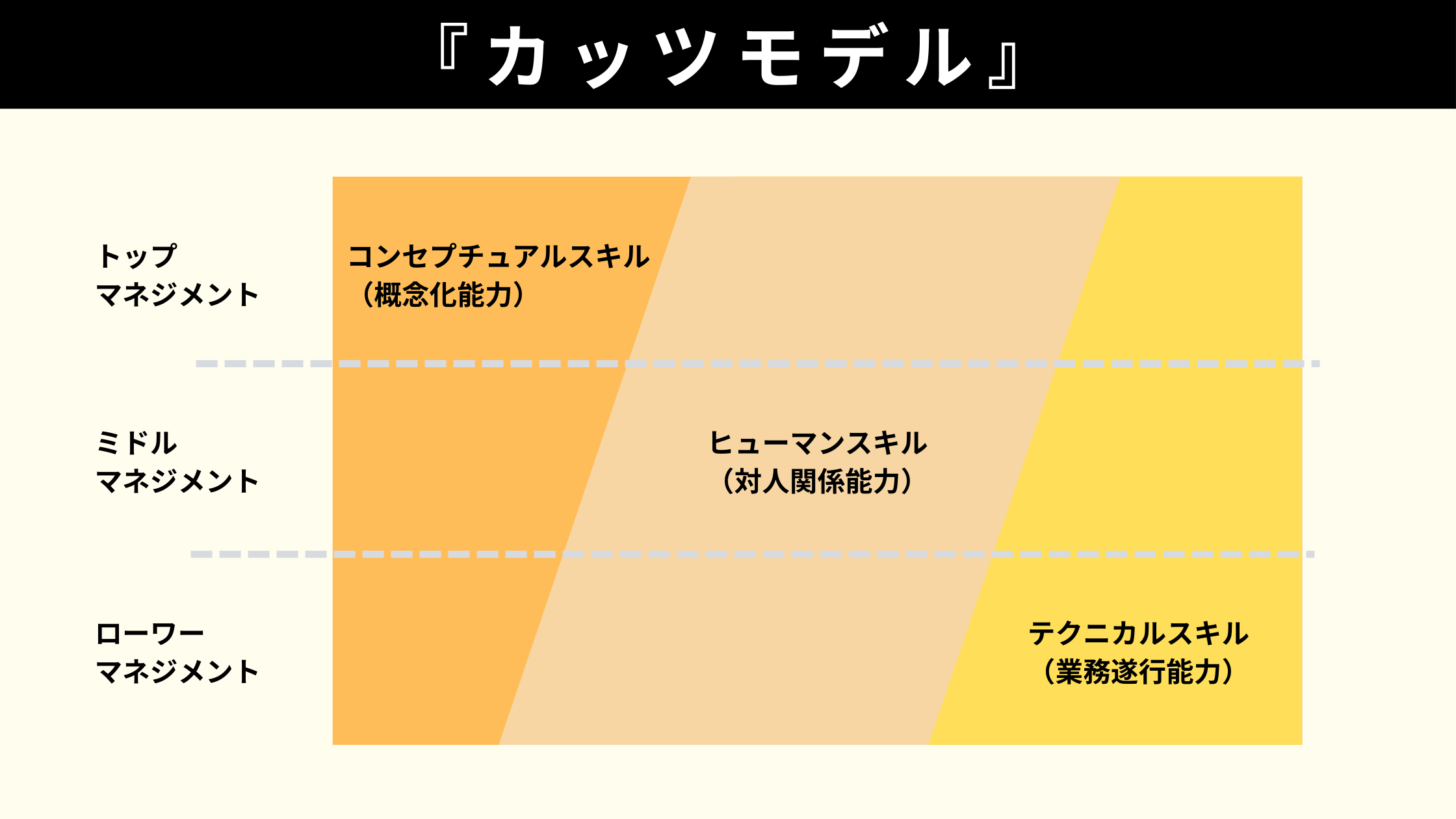

これらの役割を支える能力を体系的に示すフレームワークに『カッツモデル』があります。これは米国の経営学者ロバート・カッツが提唱した理論であり、マネジャー(管理職以上)に必要なスキルを専門知識・実務能力(テクニカル・スキル)、対人関係能力(ヒューマン・スキル)、概念化能力(コンセプチュアル・スキル)の3つに分類したものです。

経営人材において最も重要なのは概念化能力(コンセプチュアルスキル)です。これは物事の全体像を捉え、複雑な情報を構造化して本質を見抜く思考力であり、企業全体の『長期的・全体最適』な視点で戦略を立案する基盤となるものです。具体的には、市場や競合の動向を読み解き、将来のニーズを先取りする『戦略的思考力』と『先見性』、そして不確実な状況下でも最善策を選び重要な決断を下す『意思決定力・判断力』 がこれに含まれます。一方、幹部人材は『短期的・部分最適』な視点に留まることが多く、経営人材と比べて概念化能力がそこまで求められません。また、幹部人材は『与えられた問いに答える』ことが多いのに対し、経営人材は『問いを立てる』立場であることも大きな違いとなっています。

次いで経営人材に求められる能力は、『自らの言葉で考えを言語化し発信する力』です。これはカッツモデルで言うとヒューマン・スキル(対人関係能力)に該当するものであり、いずれの階層でも重要とされる能力でありながらも経営人材においてはより広範で高度な形で発現します。例えば、多様なステークホルダーと良好な関係を築き、時として相反する利害を調整・調停するなどがここに該当します。また、組織のビジョンや方針を明確に示し、従業員を鼓舞して組織を牽引する強力なリーダーシップもこのカテゴリーに含まれます。

最後に求められるものとして、財務・戦略・マーケティングといったテクニカル・スキル(業務遂行能力)も必要不可欠です。経営人材には、事業戦略と数字を結びつけて考えて限られた経営資源をどこに配分するかを判断できる財務・数値感覚が求められます。このスキルは、幹部人材の専門分野に特化した知識とは異なり、企業経営全体を俯瞰するための土台となります。

このように、経営人材は単一のスキルに長けているだけでは不十分であり、それぞれの能力を高いレベルで統合し、不確実な環境下で組織の舵取りを行うことができる広範かつ高度なスキルセットが要求される立場です。だからこそ、ミドルマネジメントから経営人材への移行は単なるスキルの上乗せではなく、『問題を解決する人』から『課題や問いを立て、組織を導く人』への根本的なアイデンティティ・シフトが必要になります。これまでの仕事で培われた経験の延長線上だけでは会得するのが容易ではないため、経営人材候補者の思考様式そのものを書き換える必要があるのです。

「経営人材育成」のステップと成功ポイント

──「経営人材育成」に向けて、企業はどのような流れで体制構築・運用を進めていくと良いでしょうか。

私がこれまでの調査・研究を通じて、効果的な育成体系の構築と運用について理解を深めてきた観点でポイントを説明できればと思います。

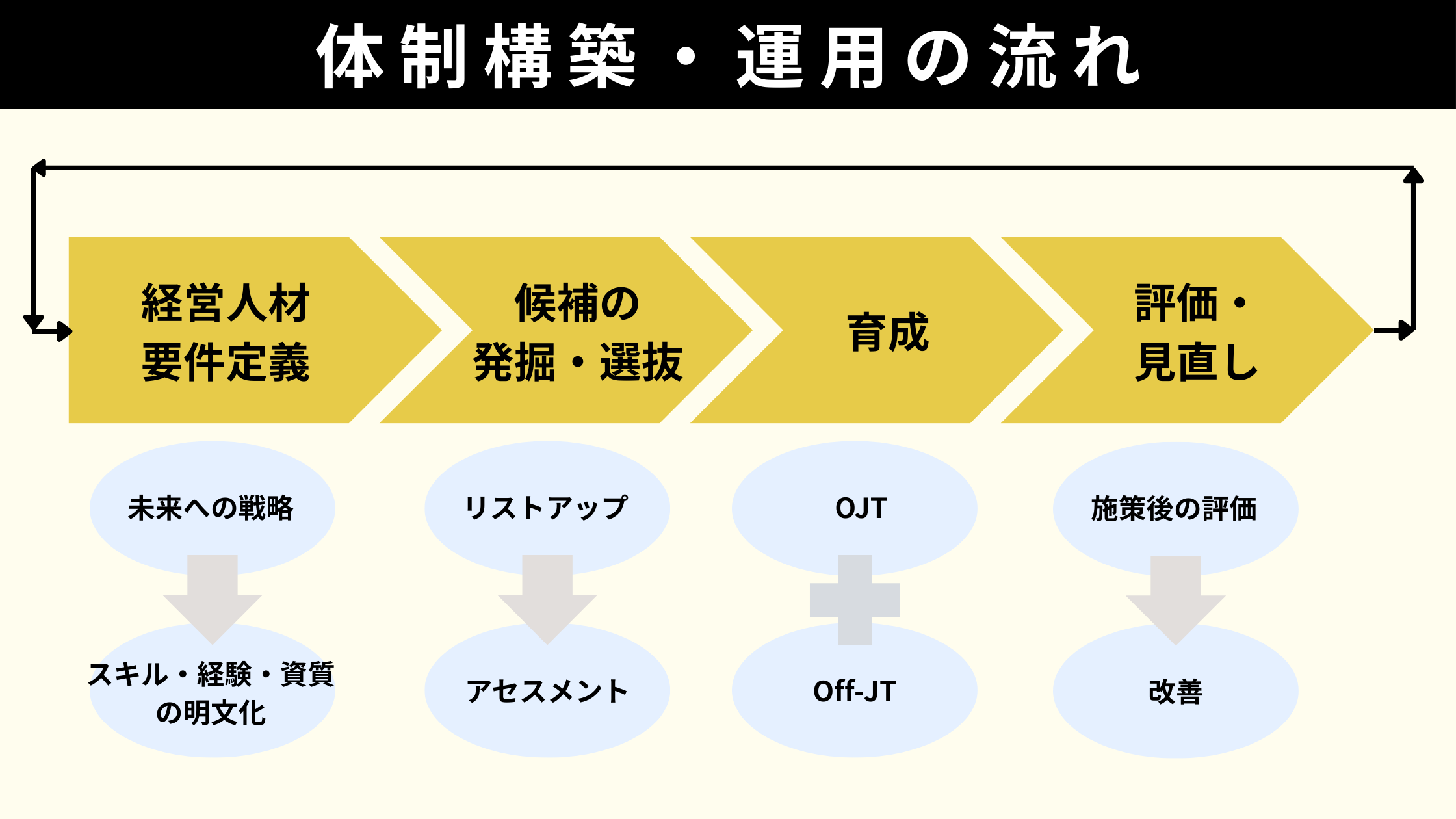

自社に必要な「経営人材育成」を行うためには、体系的なプロセスに沿って計画的に育成体制を構築し運用していくことが重要です。育成を旅に例えるとするならば、まず目的地を明確にすることから始まります。

(1)経営人材の要件定義(理想像の明確化)

最初に行うべきは、自社の将来のビジョンや経営戦略を実現するために『どのようなリーダーシップや能力が必要か』を定義することです。この要件定義が曖昧なままでは的確な方針(誰をどのように育成するか)を立てることができません。このプロセスでは、現在の経営層の姿を模倣するのではなく、未来に向けて不足している能力や新たな資質を特定することが重要になります。例えば、『将来の○○事業を牽引できる人材』や『グローバル拠点を統括できるリーダー』など経営戦略上重要なポストを洗い出し、そのポストに求められるスキル・経験・資質を具体的に明文化します。なお、この定義は人事部門だけでなくCEOや取締役会と密接に対話して進めていく必要があります。

(2)候補人材の発掘・選抜

次に、定義した要件に合致しうる経営人材候補を社内外から発掘・選抜します。このステップにおいては公平性と客観性が重要です。社内から候補者を見出す際は管理職層や中堅層の中からハイパフォーマーで将来性の高い人材をリストアップし、適性や意欲を見極めます。この際、派閥や上司の主観に頼らず、客観的なアセスメントを用いて評価してください。なお、このアセスメントは『外部パートナーと共同で自社独自(カスタマイズ)のモデルを構築する』のが最も先進的かつ効果的なアプローチだと言われています。外部にある汎用的なモデルは『当たるも八卦当たらぬも八卦』のような占い的なものになってしまう懸念があるため、より自社の文脈に根差した『資質』の見える化に外部パートナーと挑戦している企業が多いと感じています。そもそも、グローバルで共通の(CEOの資質に関する)観点はまだ存在しないため、各企業で定義する必要があるのです。

一方で、自社でアセスメントを構築する際の注意点もあります。

①スキルや経験以上に『資質』を重視する

候補者のポテンシャルを測る上で、後からでも習得可能なスキルや知識よりも胆力や好奇心といった根源的な『資質』を見極めることが重要です。

②未来の経営環境から逆算して要件を定義する

現在や過去の成功モデルではなく、将来の事業ポートフォリオや競争環境の変化を見据えて、未来から逆算して必要なリーダーの要件を定義する必要があります。ある企業では、グローバル化の加速という環境変化によりわずか1〜2年で求める人材像が変化した実例もあるほどです。

③客観的データと経営陣の『目利き』を組み合わせる

アセスメントは客観的な判断材料を提供する上で有効ですが、それだけですべてを決めるべきではありません。アセスメントの結果に加え、経営経験の豊富なリーダーたちによる直接の対話や観察を通じた『目利き』を組み合わせることで、評価の精度を高められます。

また、できるだけ早い段階(若手のうち)から有望な人材を見出す『早期選抜』が鍵となります。この早期選抜のタイミングは企業によって異なりますが、大きく以下2つのフェーズに分けられます。

①20代後半~30代前半(マネジャー昇格前)

最も早期に選抜を行う企業では、マネジャーに昇格する前の20代後半から30代前半を最初の発掘フェーズと位置づけています。ある企業では、最も若い層を対象としたグローバルリーダーシップ研修をこの層の人材対象に実施しています。なお、この段階では過去実績よりもポテンシャルを重視して発掘すべきです。特定役職への昇格を待たずに、個人のポテンシャルを見極めて将来の経営者候補として早期に目を付ける動きを取る形です。

②40代前半(課長・部長クラス)

『早期選抜』と聞いてより多くの企業がイメージするのが、40代前半で課長や部長といった管理職に就くタイミングです。このフェーズは、一定の実績を上げて管理職としての適性が見え始めた人材を、全社的な視点で初めて経営幹部候補としてふるいにかける重要な節目となっています。

仮に社内に適任者が不足している場合は外部からの登用も検討し、内部登用と組み合わせて候補者層を形成します。選抜された候補者は『タレントプール』として把握・管理し、育成計画の基礎とします。

なお、選抜された候補者は経営層や周囲から次世代のリーダーとして期待されていることを肌で感じ、自尊心とモチベーションを高めます。このような『選抜された名誉』は、候補者が困難な課題に挑戦する際の大きな原動力となりますので、次の経営人材を目指そうとする人を生み出すサイクルを作るにおいても重要な観点です。

一方で、選抜されなかった側の人材に対するフォローも忘れてはいけません。仮にトップタレントのプールから外れたとしても、その人材を見捨てるのではなく別の重要な人材プールへ移行させ、育成投資を継続するアプローチがあります。

例えば、全社レベルの経営幹部CEO候補プールから外れた人材を、各事業部門が主導するリーダー人材のプールに移し、そこで引き続き成長を支援するなどのアプローチです。『経営幹部CEOにはなれなかったが、事業を担う重要なリーダーである』というメッセージを伝えることにより、本人のモチベーションを維持するための重要なセーフティーネットとなります。他にも、経営層を目指すマネジメントコースだけでなく専門性を追求する専門職コースなどの多様なキャリアパスを整備することも有効なフォローアップと言えます。これにより『選抜されなかった』のではなく『自ら専門性の道を選んだ』というポジティブな意味付けが可能になり、モチベーションの低下を防ぐことができます。

(3)育成計画の策定と実行(研修・現場経験の付与)

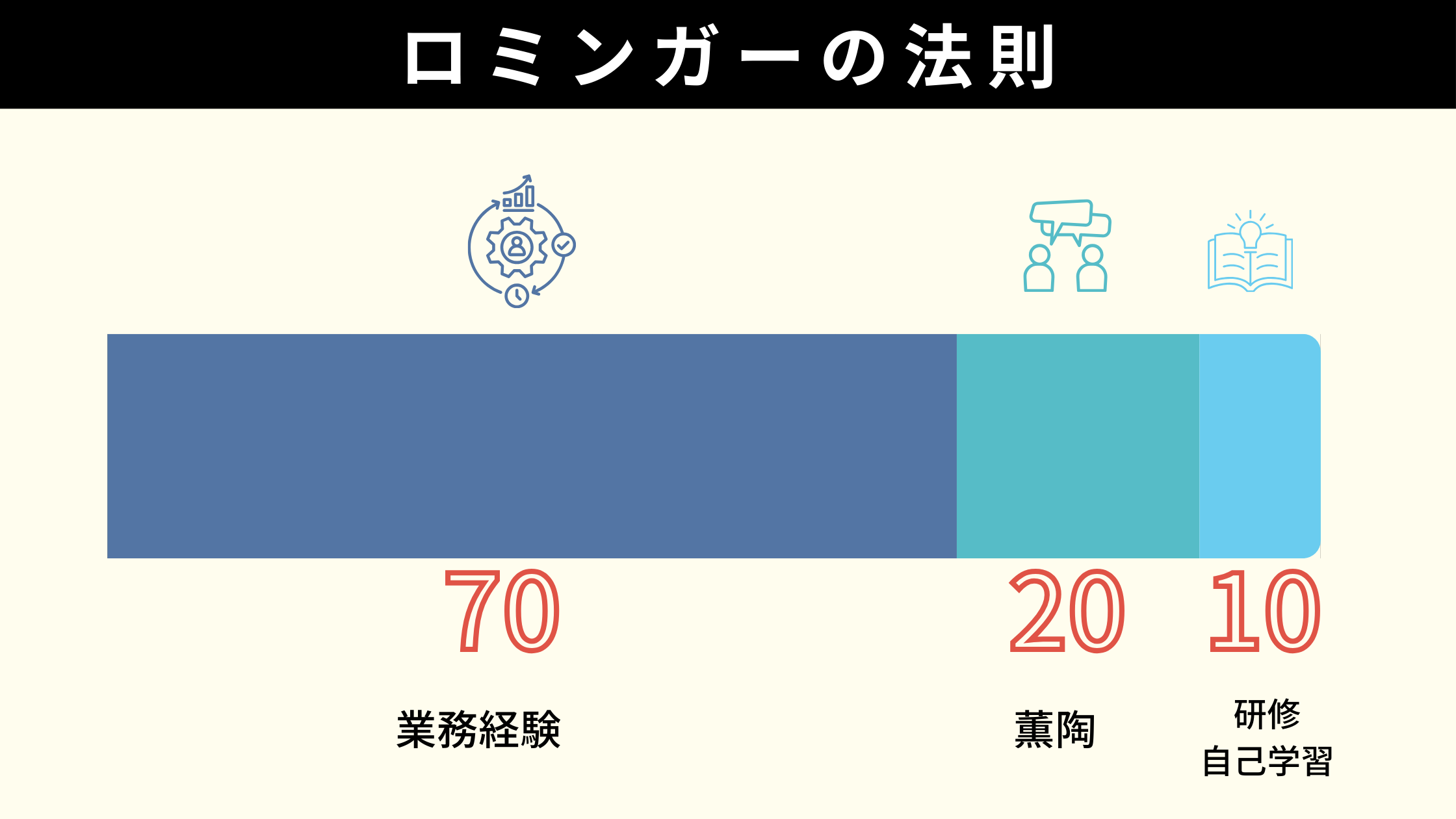

選抜された候補者に対して長期的な育成プランを策定し実行します。育成方法は研修などの座学(Off-JT)と、現場での経験を通じた育成(OJT)の両面からアプローチすることが重要です。これは、人の成長の70%が業務経験から、20%が薫陶(上司や他者からの学び)から、10%が研修・自己学習から得られるという『ロミンガーの法則(70:20:10の法則)』に基づいています。それぞれをより詳細に説明すると以下の通りです。

■70%:業務経験

この部分が最も重要で、困難なプロジェクトや新しい役割への挑戦などのいわゆる『修羅場経験』がこれにあたります。仕事を通じて直面する課題を乗り越えることで、実践的なスキルやリーダーシップが鍛えられます。具体的な育成手法としては、候補者を赤字事業の立て直しや新規事業の立ち上げといった現在の能力をはるかに超える『タフアサインメント』を意図的に行う形のOJTが核となります。また、部門横断的な重要プロジェクトのリーダーを任せる『戦略的ジョブローテーション』も効果的です。

なお、タフアサインメントで成果が出せず自信を失ってしまうこともあるはずです。そのリスクに向けた対応として、以下3つの施策を同時に走らせておけると良いでしょう。

①タフアサインメントの目的設計と対話

アサインする前に『この経験を通じて何を学び、どのような能力を身につけてほしいか』という育成目的を本人と上司・メンターの間で明確に共有します。これにより、短期的な成果の成否だけでなく『何を学べたか』の成長観点で評価する文化を醸成し、本人の心理的プレッシャーを軽減します。また、長期的な視点で支援するために、キャリア全体を長期的な視点で見守る経営幹部クラスの『育成責任者(スポンサー)』を任命します。このスポンサーの存在により、例え目の前の課題に苦しんでも『会社は長期的な視点で自分を見てくれている』という心理的な安全性と、挑戦し続ける意欲につながります。

②多角的かつ継続的なモニタリング体制の構築

困難な状況にある候補者を孤立させないため、直属の上司だけでなく担当役員・人事(HRBP)・CHROなどが多層的に関与するフォローアップ体制を築きます。他にも、経営陣が集まる『人材委員会』のような場でタフアサインメント候補者の状況を定期的にレビューしたり、CHROが自ら候補者と定期的に面談して第三者の視点から本人の意識の変化や課題を把握したりすることにより、何か問題があればすぐに情報がCHROまで届く仕組みを整えることで『放置されることはない』という安心感を醸成できます。

③最終的なセーフティーネットの準備

タフアサインメントの結果、期待した成果が出なかったり、候補者本人がトップの道から外れることを選択したりした場合でも、その経験を本人のキャリアにとって価値あるものにするためのセーフティーネットを用意します。まずは、『経営幹部CEO候補のプールから外れたとしても、その人材の価値が失われたわけではない』というメッセージを明確に伝えることが重要です。前述した通り、事業リーダーや専門性を活かす道もあることを伝え、育成投資を継続することを理解してもらった上で洗濯を促します。また、アサインメント終了後の振り返りの中で『この困難な経験から何を学び、どのような成長があったか』を言語化し、本人の自信と次のキャリアへの糧となるよう支援することも重要です。

これらの支援を通じて、人事はタフアサインメントが単なる厳しい試練で終わるのではなく、候補者本人と会社の双方にとって、例え失敗したとしても価値ある成長機会となるようプロセス全体をマネジメントする重要な役割を担います。

■20%:薫陶(上司や他者からの学び)

上司や先輩からの指導、フィードバック、メンタリング、ロールモデルとなる人との出会いなどがここに含まれます。他者との対話や交流を通じて、自分自身の課題や新たな視点に気づき、内省を深めることができます。この『薫陶』がうまく進むために人事ができることには、大きく以下3つがあります。

①メンタリングの『仕組み』を設計・運用する

育成プログラムの一環として、経営幹部がメンターとなり候補者を担当する制度を構築します。これにより、候補者は直属の上司以外の上位者から指導や薫陶を受ける公式な機会を得られるようになります。また、直属の上司だけでなく、経営チーム全体で候補者を見守る『裏の育成責任者』といった多層的な体制を設計することで、多様な視点からのフォローアップが可能になります。特に、CEO候補など最上位層に対しては、社外取締役や他社のCEO経験者などをメンターとしてマッチングするなど、特別な関係構築を企画・実行できるとベストです。

②対話の『機会』を創出して関係構築を促す

制度を作るだけでなく、経営幹部と候補者が深く関わるための具体的な『場』や『機会』を創出し、関係構築を活性化させます。例えば、経営会議メンバーが定期的に集まり、候補者1人ひとりの育成状況について深く議論する『人材委員会』のような場です。これにより、候補者は複数の経営幹部から注目され、多角的な視点での育成計画が立てられるようになります。また、CEOや担当役員が候補者と定期的に1on1ミーティングを行う機会を設けることも有効です。他にも、候補者と直接のレポートラインにない経営幹部との面談(斜め面談)を意図的に設定することにより、候補者は部門を超えたネットワークを構築できると共に、経営幹部は自身の担当外の有望な人材を直接知ることができる効果も期待できます。

③CHRO自らが伴走者・評価者となる

CHROが自ら候補者と面談し、直属のメンターとは異なる全社的・客観的な視点から成長度合いや課題を評価することにより、CEOが候補者を多角的に理解するための重要なインプットができるようになります。その際、候補者1人ひとりの育成計画(IDP)の策定を支援し、それが全社的な育成方針と整合性が取れているかを確認します。また、前提として経営陣や管理職と次世代リーダーの基準や考え方について繰り返し伝え、育成者側の目線を揃える働きかけを行うことも質を高める上では欠かせない動きです。

■10%:研修・自己学習

ビジネススクールでの学習、社内研修、セミナー参加など、体系的な知識やスキルを習得する機会です。この部分は割合としては少ないですが、経験から得た学びを理論と結びつけたり新たな視点を得たりする上で重要な役割を果たします。

(4)育成成果の評価と施策の見直し

育成施策を実施した後はどのような成果が上がっているかを評価し、必要に応じて育成計画や制度の改善を図ります。例えば、タレントプールにおける後継候補者の充足状況を定期的に点検し、不足するスキルは何かを検証するなどです。このPDCAサイクルを回すことで育成の精度と成功率を高めていくことができます。また、育成計画の遂行にあたっては、経営陣を中心としたメンター・コーチ陣が候補者1人ひとりの成長を定期的にフォローし、必要な支援を行っていきましょう。

このような体系的な育成体制を構築することで、単にスキルを習得するだけでなく、候補者の思考様式そのものを『問題解決の専門家』から『問いを立てる創始者』へと変革する効果が期待できます。さらに、経営トップが自らメンターとして関与する体制を築くことでリーダーシップの世代間継承が促進され、組織全体に変革の文化が醸成される効果も期待できます。このような取り組みは組織のイノベーションを円滑にし、持続的な成長を支える強固な基盤となります。

──上記の流れで体制構築・運用を進めるにあたり、よくある『壁』や『課題』にはどのようなものがありますか?

「経営人材育成」の体制構築・運用を進める上でぶつかりやすい『壁』や『課題』には、大きく以下3つがあると考えています。

(1)現場の実行・協力における壁

育成計画(Plan)を立てた後の実行(Do)の段階で、現場の協力が得られず計画が形骸化してしまうケースが多く見られます。その要因はさまざまですが、事業部が短期的な業績を優先するあまりに育成対象となる優秀な人材を『今は出せない』と引き留めたり、育成対象者の直属の上司である中間管理職層が変化に抵抗したりすることが度々発生します。また、メンターとなる経営幹部の関与度に濃淡があり、非常に熱心な部門とそうでもない部門とで育成の質に差が出てしまうこともあります。

(2)評価・モニタリングの難しさ

育成状況の確認や評価の段階で、客観性や継続性を担保することが難しい点も課題です。例えば、評価者(担当役員など)の個人的な価値観に大きく依存する傾向があることから、評価者が交代することでこれまでの評価が覆ってしまうことがあります。また、グローバルや事業部門をまたいだ範囲では候補者1人ひとりの能力や資質が十分に可視化されていないことも多く、適切な評価や次の育成計画の立案が難しい状態にある企業も見られます。さらに、CEO直結の最上位候補者には手厚いフォローが行われる一方で、その手前の課長クラスや若手候補者層に対しては年に一度の報告会のみで『ほぼ放りっぱなし』になるなど、継続的なモニタリングが手薄になりがちです。

(3)パイプラインの構造的課題

PDCAサイクルを回す以前の候補者プールそのものの質や量に関する構造的な問題も、多くの企業が抱える深刻な課題です。例えば、過去の好業績時代に入社した優秀な層が退職していく一方で、現在役員候補となる世代のアセスメントスコアが年々低下しているなど、パイプラインの質そのものに課題を抱える企業があります。また、経営が安定し仕組み化が進んだ結果、若手・中堅層が予期せぬ困難に立ち向かう『修羅場』経験を積む機会が減少し、胆力のあるリーダーが育ちにくくなっているというジレンマも指摘されています。加えて、企業によっては特定世代の層が薄いことによる人材の絶対数不足も課題としてよく挙がります。

──お話を伺う中で、「経営人材育成」の責任者が曖昧になることも多いのではと感じました。誰が責任者であるべきで、その中で人事はどんな役割を担えると良いでしょうか?

非常に大切な視点だと思いましたので、以下で整理していきましょう。「経営人材育成」の責任は、単独の役職ではなく複数の主体が役割を分担しながら担っている構造を取っているケースが多い印象です。具体的には、以下3パターンが考えられます。

(1)最終責任者は『現CEO』

経営幹部候補特に社長・CEOの後継者計画における最終的な責任者を現職のCEOが担うパターンです。CEOは自身の後継者計画を策定し、指名委員会や取締役会に対して説明する責任を負っています。候補者との面談や育成への直接的な関与など、CEO自らが深くコミットする姿が多くの企業で見られます。

(2)実質的なリード役は『CEO』と『CHRO』のパートナーシップ

CEOが最終責任者である一方、計画の立案から実行までを実質的にリードするのはCEOとCHRO(人事担当役員)の強固なパートナーシップであるパターンです。CHROはCEOの伴走役として後継者計画の原案を作成し、候補者情報の提供や、CEOと壁打ちをしながら計画を具体化していく形が一般的です。

(3)経営チームによる集団的な責任

CEO1人に絞る手前のより広範な経営幹部候補の育成については、経営チーム全体で責任を負うという考え方が主流だと考えています。多くの企業では、経営会議メンバーが参加する『人材委員会』や『タレントコミッティ』といった会議体を定期的に開催し、候補者の育成状況について議論・レビューを行っているのではないかと推察します。

—

上記の体制において、人事部門(特にCHRO)は単なる事務局にとどまらず、CEO育成を成功させるための極めて重要な役割を担う存在です。その中で人事が担えると良い役割には、大きく以下3つがあると考えます。

(1)仕組みの設計者・運用者(アーキテクト&プロセスオーナー)

サクセッションプランの枠組みそのものを設計し運用する役割を担います。具体的には、タレントプールの設定と管理、人材委員会の運営、候補者へのアセスメントや研修プログラムの提供など、CEOや経営チームが適切な意思決定を行うための土台となる『仕組み』を構築し、維持・発展させることが求められます。

(2)CEOの戦略的パートナー

CHROは、CEOが後継者計画を検討する上で最も重要な相談相手となります。候補者の客観的なデータを提供するだけでなく、候補者との面談に同席し、時にはCEOが見過ごしている可能性のある人材を提案するなど、CEOの意思決定を戦略的に支える役割を果たします。

(3)部門横断の触媒(カタリスト)

多くの企業が課題として挙げる『事業部門による人材の囲い込み』を打破し、全社的な視点から候補者に多様な経験を積ませることも人事の重要な役割です。CHROが経営会議などの場でトップダウンの働きかけを行い、部門の壁を越えた戦略的な人材配置を実現する『触媒』としての機能を発揮する必要があります。

結論、経営人材育成の最終責任はCEOにありますが、そのプロセスを実質的にリードし成功に導くエンジンとなるのは人事(CHRO)である──という共通構造が肝なのではないでしょうか。

■合わせて読みたい「管理職育成」関連の記事

>>>「サクセッションプラン」は後継者育成だけに留めないポイントとは?

>>>「評価者研修」で‟人が育つ公平な組織”を目指すには

>>>「タフアサインメント」を経営人材候補の成長に活かすために知っておきたいこと

>>>「マネジメント研修」を事業・組織に合わせて設計するには

>>>「アセスメントセンター」を活用して次世代のミドルマネジメントメンバーを発掘・育成する方法

編集後記

会社の命運を握ると言っても過言ではない「経営人材育成」。終身雇用が崩れ転職が当たり前となった現代においては、意図的に経営人材を選抜し育成していく必要性が高まっていることが葛西さんのお話からも理解できました。一朝一夕でどうにかできるテーマではないため、できるだけ早い段階から育成体制を整えて動いておきたいものです。