人的資本開示の本質を捉え推進する、三井化学のデータドリブン人的資本マネジメントとは

2018年12月の「ISO 30414(社内外への人的資本レポーティングのガイドライン)出版」、2020年8月の「米国証券取引委員会(SEC)が上場企業へ人的資本の情報開示義務付け公表」などを受け、人的資本開示が世界的な潮流となりつつあります。

※関連記事:「人的資本の情報開示」の世界情勢と「ISO 30414」出版に伴う日本企業の対策と未来

また、日本国内でも岸田文雄首相が「企業が投資家の要望に応えられていない分野の1つ」として非財務情報の開示ルール策定方針を打ち出しており、今年の2月には内閣官房所管の、新しい資本主義実現会議のワーキンググループである「非財務情報可視化委員会」の初会合を実施しています。今後、2022年中のルール策定に向け議論が加速していくことが予想され、この人的資本マネジメントが「企業の成長可能性・変革などの重要な戦略執行力に関わるもの」として、国内の投資家や経営者の間でも益々浸透していくと思われます。

そこで今回は、非財務情報可視化研究会の企業事例にも取り上げられている三井化学株式会社の辻 拓己さんにご協力いただき、三井化学グループの人材戦略や人事データマネジメントについてお話をお聞きしました。

➡️「人的資本マネジメント」についての推進、取り組みに関するご相談につきましてはこちらからお問い合わせください。

→ お問い合わせ

<プロフィール>

辻 拓己/三井化学株式会社 グローバル人材部 タレントマネジメントグループ グループリーダー

リクルートG、三菱重工業、三井化学において、一貫して日系製造業の組織・人事領域に携わり、2021年から現職。現在、コーポレートガバナンス(指名戦略)、人的資本経営、タレントマネジメント、経営陣幹部層後継者計画、HR領域におけるDX(Workdayグローバルビッグバン/COMPANY導入、データAnalytics)等を所管。また、ビジネスサイドのHRBPとして、M&Aや組織デザイン、人材・組織開発を推進。中央大学商学部卒業、一橋大学大学院経営管理研究科修士課程修了(経営学修士)。

目次

三井化学が捉える「人的資本開示」の現状・トレンド

──世界的に大きな動きが見られる「人的資本開示」ですが、三井化学としては現状をどのように捉えていますか?

当社では、「そもそも人的資本とは何なのか?」から議論をスタートさせました。これまで無形資産の価値評価に包含される形で、人的資本に関するさまざまなガイドラインやフレームワーク・レポートが出されています。その過程において「人的資本に関するディスクロージャーの拡充が、企業価値の評価にとって重要な決定因子の一つとして役割を果たす」と社内外のステークホルダーに認知されていましたが、その言葉の定義や取り組みの本質を理解し、当社の既存の活動との差異を正しく認識しつつ、実効性を担保することが重要だと考えていたからです。

例えば、米国証券取引委員会(SEC)は「人的資本資源(Human Capital Resources)」という言葉を使用していますが、人的資本や開示すべき指標の定義まではしていないと認識しています。私達にとっては、投資家や株主からどのような情報を開示することが期待されているのかを自社として正しく解釈・理解することが必要でした。

また、この人的資本については会計的フレームワークに関する議論も活発化している模様です。2020年のWorld Economic Forumでは、市場における従業員のマーケットプライスを考慮した“The total workforce value metric”が例示されています。当該レポートの中ではオンバランス化はチャレンジングであり、各企業にとっては「Annual reportの中でSupplementary disclosureとして情報開示することが適切な企業価値評価に繋がり得るだろう」との趣旨が言及されています。

ちなみに、2015年4月に英国のエネルギー会社であるSSE社が人的資本を貨幣額(約£34億)に換算し公表しています。技術スタッフに向けたトレーニングの経済的影響や、投資リターンも独自のフォーミュラで算出しており、画期的な取り組みでした。一方、その後同社では当該価値の公表は継続しておらず、2021年においては人的資本という言葉すら使ってないようです。人的資本の貨幣額を妥当ある数字として管理し、対外的に説明する難しさがあったのではないかと推察しています。

──人的資本開示を行う上で、「何を・何のために・どう開示するか」の議論・検討がより必要なフェーズだということですね。

人的資本の情報開示の目的は、「自社の経営戦略から連動し得る人材戦略が策定・実行されていることを投資家や株主の皆さまに伝え、適切に当社の企業価値を評価いただくこと」だと私たちは考えています。無形資産が企業価値評価にとって重要性を増す中で、人的資本について事業ポートフォリオ変革に向けたストーリーと併せて伝えていく必要がある、というのが当社の認識です。

例えば「一人当たり年間教育投資時間が〇〇時間、年間離職率〇%」とだけ聞いても、それだけでは経営戦略を遂行する組織能力を維持するために妥当な水準か否か、外部の方にとっては分かり難いと考えます。どのような情報を、如何に伝えれば「持続的な競争力があるサステナブルな企業」と理解していただけるのか。組織・人材に関するTo-beとAs-Isのギャップを経営戦略から紐解き、当該指標の意味合いをナラティブに伝えていくことが重要だと考えています。

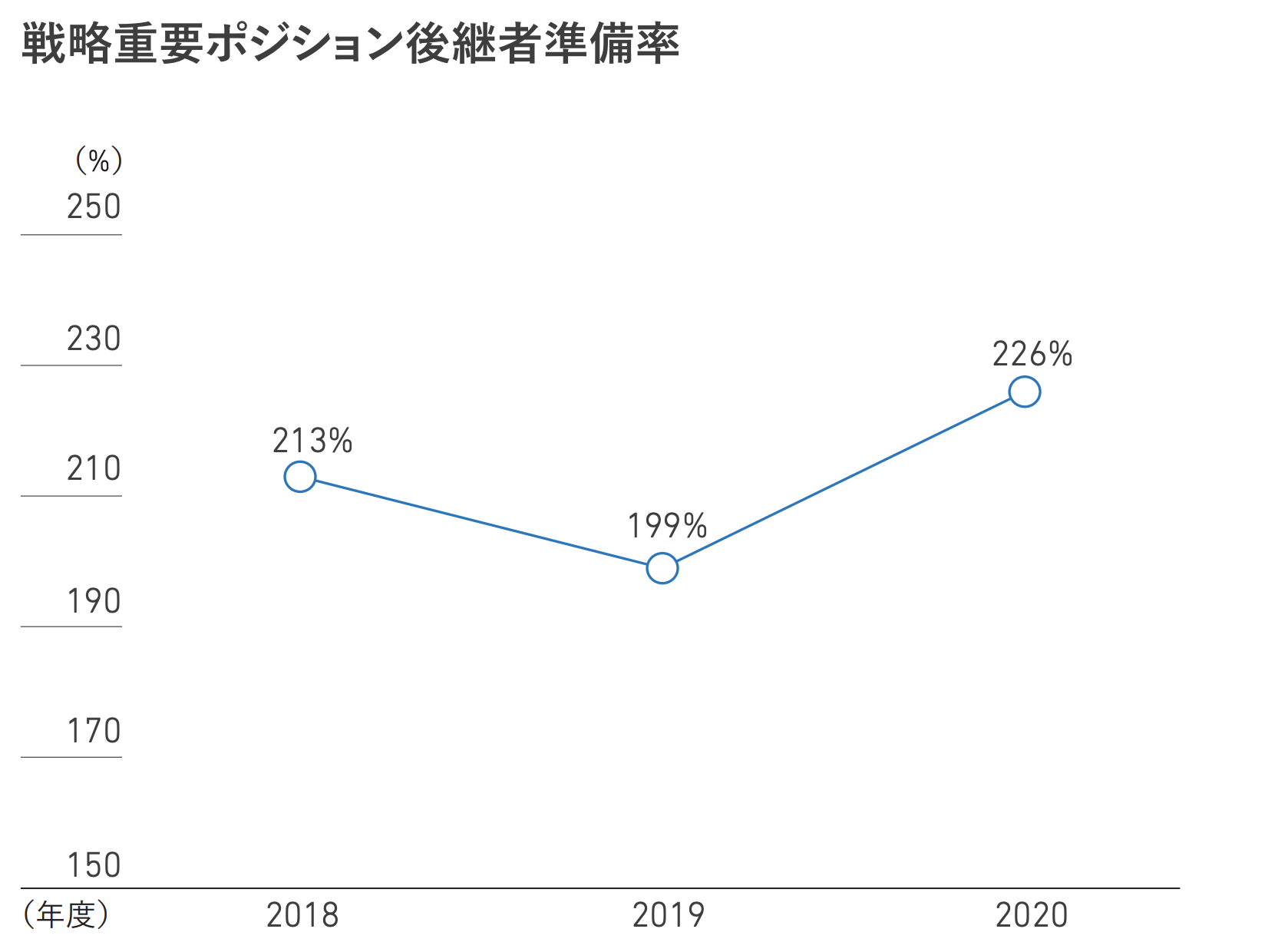

指標という観点では、ISO 30414の指標(58のMetrics)をどのように当社に活用し得るのか、まずは既存の組織・人材データを用いFit&Gapを行いました。将来的にどのような指標を経営管理システム及び対外開示項目として活用すべきかを当該プロセスにおいて協議した結果、21年度においては将来の経営者候補のタレントプール構築に関する実効性を説明することを目的に、戦略重要ポジション後継者準備率を統合レポートにて開示しています。

近々、人的資本に関する非財務指標の開示ポイントはより収斂化され、「少なくともこの情報は開示しなさい」というものが出てくるでしょう。そのあたりを横目で睨みながらも、我々が伝えるべきストーリーを自発的に考え発信し、情報の非対称性を適切に解消していくことが当社のやるべき事だと考えています。

(参照)MITSUI CHEMICALS REPORT 2021 71ページより抜粋

「経営戦略・人事戦略からストーリー立てた情報開示」という本質

──「ストーリーを伴った情報開示」をするために、一番大切にしていることは何ですか?

三井化学が何より重要だと考えているのは、経営戦略から連動する「人材戦略」です。ちなみに、伊藤レポートの中にこんな一文があります。

『本報告書では、これからのあるべき人材戦略を特徴づけるものとして「3P・5Fモデル」を提唱している。3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Factors)に着目して、企業価値の持続的向上につながる人材戦略を策定・実行することを経営陣に求めている。』

経営戦略として中長期経営計画を策定し、投資家や株主の皆様に説明する中で、当該経営戦略を実行し得る組織能力やTalentedな人材をタイムリーに確保・育成・配置し得るのか、これらを説明するVividな人材戦略を構築することは容易ではありません。

しかしながら、事業ポートフォリオの変革を推進し、ソリューション型ビジネスモデルの構築や循環経済への対応強化などの新たな成長戦略を実行に移すためには、実行力のある組織能力形成に向けたロードマップ、即ち、人材戦略の妥当性を可能な限り分かりやすく対外的に説明する責任があると感じています。

(参照)MITSUI CHEMICALS REPORT 2021 69ページより抜粋

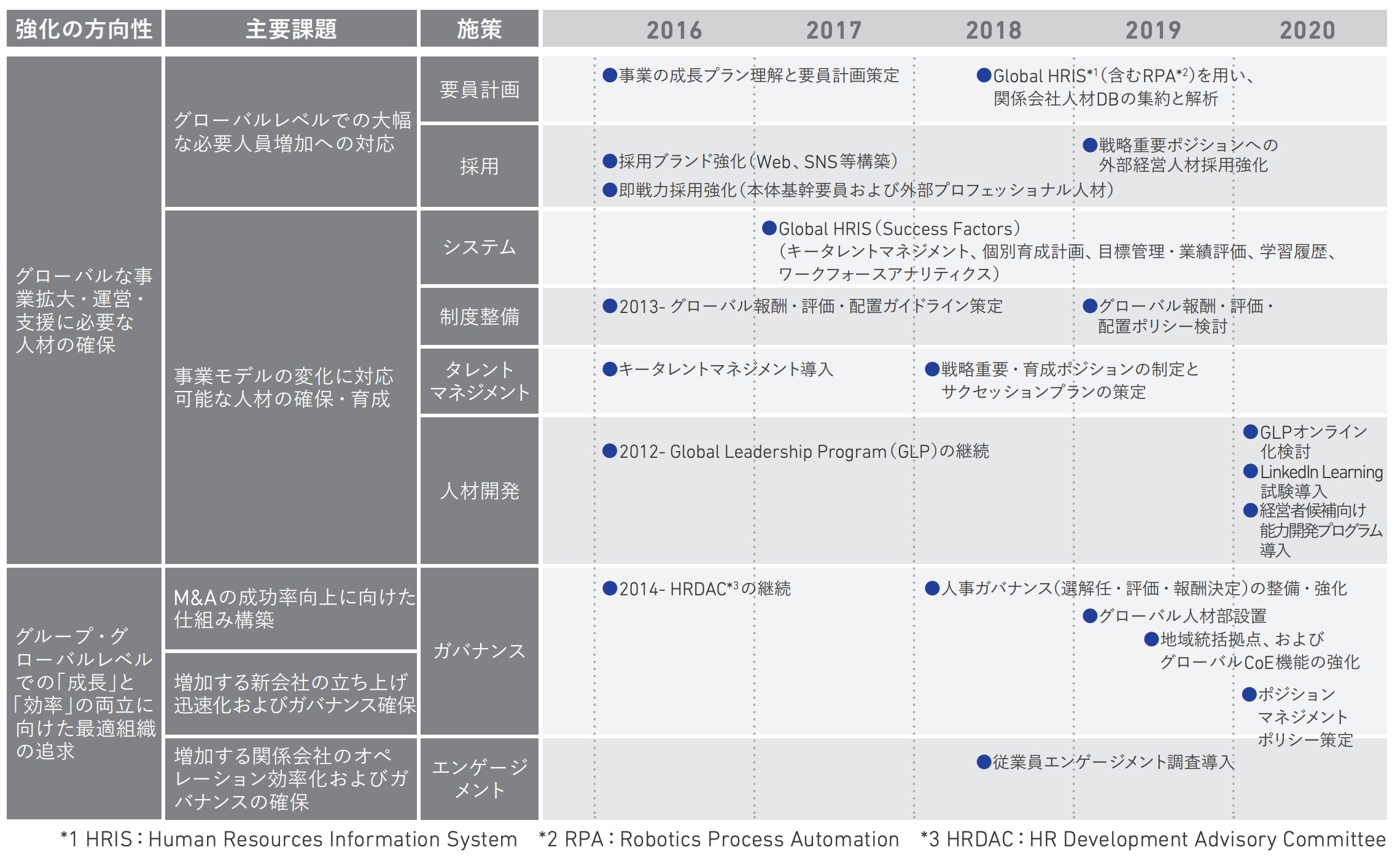

その点で我々は、過去から人材戦略を「経営戦略の支援戦略」と位置付け、2016年以降手掛けてきました。VISION2025の長期経営計画に連動した人材戦略としては、強化すべき方向性を以下2つに定めています。

① グローバルな事業拡大・運営・支援に必要な人材の確保

② グループ・グローバルレベルでの「成長」と「効率」の両方に向けた最適組織の追及

この2つの大きな方向性を示した上で主要課題を設定し、各種施策に落とし込んで毎年見直しを繰り返し今日に至っています。

現在、昨年11月に公表した長期経営計画であるVISION2030に基づく人材戦略の方向性と優先課題及び主要な方策について、経営陣と具体的に議論を進めています。詳しくはご紹介しきれませんが、社内外の環境変化を鑑み、従来から掲げている①人材の確保・育成・リテンション、②エンゲージメントの向上、③グループ経営の強化の3つを、人材戦略上の優先課題として設定しています。

その上で、事業本部毎のビジネスモデル・成長戦略(オーガニック・インオーガニック)を鑑み、各組織・人的課題を分析して最終的な人事施策に繋げています。それら施策の実効性を評価することが必要なのですが、そのためのKPIセッティングは簡単なことではありません。

そんな課題意識を持っていたところに、GRI等のサステナビリティに関する国際基準や、ISO 30414・SEC等の人的資本のガイドラインが示され、情報開示を社外から求められる環境になってきました。私たちはこの変化を良い形で活用し、改めて組織内でどのような人的資本に関する指標を管理すべきか、検討をドライブさせてきました。

──昨今の人的資本開示要請があるからではなく、自分たちがやっていることを正しく外部に理解してもらうことが大切なのですね。

まさにその通りです。SECのレギュレーションが改訂されたり、ISO 30414ができたりしたからといって、人材戦略の骨子は変わりませんよね。なぜなら人材戦略は経営戦略と連動するものだからです。ただその人材戦略や進捗について、どう投資家・株主に対して情報提供していくかの「How」は時代に合わせて変化させていくべきです。

そういう意味では我々の人材戦略やこれまでやってきた各種取組について、外部の方に理解いただきやすい規格が出てきたことはとてもポジティブに捉えています。あとはどんな狙いを持って、ストーリー立てた情報開示ができるかどうかですね。

──「人事部のデータマネジメントノウハウ・経験不足」が日本の人的資本開示が進まない理由なのでは?という話をよく伺うのですが、今の話だと「人材戦略の策定スキルの有無」が各社にとってボトルネックになってしまいそうですね。

人材戦略を立案することは簡単ではありません。例えば、事業ポートフォリオの変革には人材ポートフォリオも変化させることが必要となります。そのためには、中長期的な事業成長の方向性や経営基盤の在り方を理解し、必要となる組織・ポジション要件を想定した上で、マネジメントレベルやJob profile毎に現在の組織構造をGap分析することが必要となります。

また、当該ポジション要件に必要な人材要件を定義し、当該要件を有する人材が社内にいるのか、不足分は開発(人材投資)し得るのか、それとも外部から獲得するのか、それを可能とするEmployer brandingは構築されているのか。それらをコーポレート施策のみならず、異なる事業体毎に現状を分析し、各種人事施策に落とし込むことが必要となってきます。

難しい点は、不確実性の高い環境変化に対して複数のシナリオを織り込みながらデザインしている経営戦略に対し、人材戦略においても一定程度の推測(組織・人材に、特に強く影響を与え得る社内外環境変化シナリオ)を更に織り込むことになります。従って、精緻に作り込むというよりは、ある程度の方向性を見出しつつ、後は施策を動かしながらAgileに経営戦略の進展に応対してAdjustすることがリアリティでは重要ではないでしょうか。人材戦略の質感に関する粒度に正解はなく、この点を経営陣と上手くAlignする難しさがあると思います。

三井化学の人材戦略と人的資本マネジメント

──実際に今、具体的には、どのような人材戦略上の課題をお持ちなのですか?

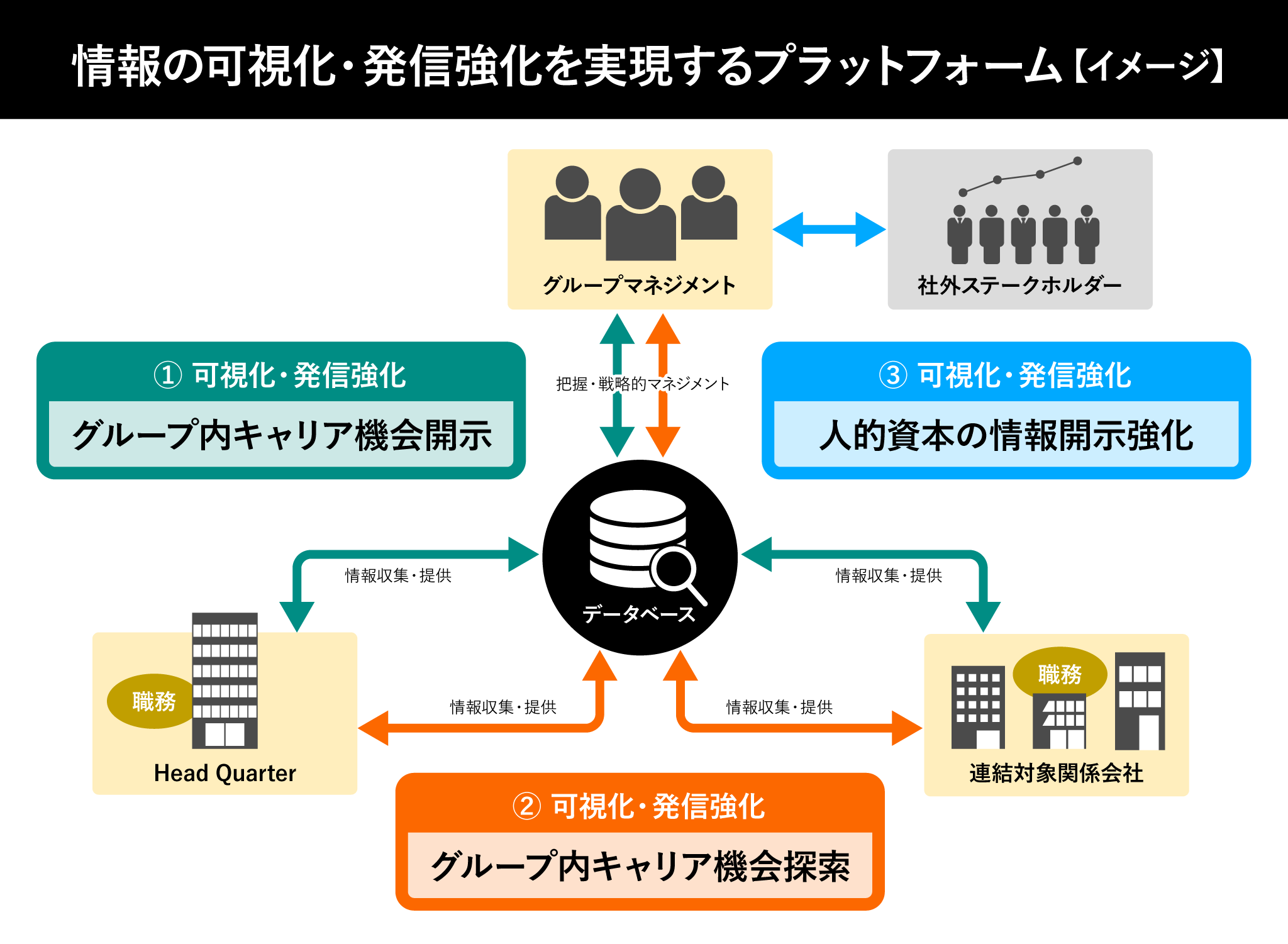

タレントマネジメントの観点では、戦略的タレントマネジメントに加え、包摂的タレントマネジメントの実現を見据えています。三井化学にはグループで約2万人の従業員が在籍しています。その全員をタレントマネジメントするために、1人ひとりの志向性にフィットするそれぞれのキャリア機会を、各人がグループ内で探索できるようなプラットフォームを作っていきたいと考えています。Workdayのグローバル導入もその実現に向けた施策の1つです。

Workdayは、人材戦略上の3つの優先課題に対し、各種取り組む人事施策の実効性を担保するプラットフォームとして活用することを考えています。私達はこのグループ統合型人材プラットフォームを構築し、社内外において組織・人的資本に関する情報の“可視化”と“発信強化”を目指しています。

その一環として、社内の従業員に対して三井化学グループ内の全組織・ポジション要件を開示したいと考えています。連結ベースで約2万人もの従業員がいる会社で、すべてのポジションが見える仕組みを有する会社は未だ少数です。我々の場合、Workdayにアクセスすれば、各社員が所属する企業だけではなく、法人を跨り三井化学グループ全体のポジションを知ることができるようになります。

企業側から「自律的なキャリアを歩んで欲しい」と社員にメッセージを出すだけでは、社員も困ってしまいます。社内公募のようなオープンになっているキャリア機会を提示することももちろん重要ですが、オープンになっていない当社グループを構成する全てのポジションや当該ポジションの職務概要を情報開示することで、中長期的なキャリアパスを自律的に検討する意識、及びラーニング・リスキルに対するモチベーションの醸成に繋げることができるのではないかと考えています。

また、社員が自らのキャリアを三井化学グループ内で探索するようになれば、自分がどのような志向性を持っているのか、興味のあるポジション要件と比較した際にどのようなCapabilityが足りないのか、といった自己内省が生まれます。この順番が非常に重要ではないかと考えています。将来的には、異動関連の実績データが蓄積されることで自身の次のポジションや志向性にフィットしたポジションが自動的に各人にリコメンドされる機能の実装も想定しており、それらが更なる自律的なキャリア意識の形成を支援し得ると思います。

2021年4月に、先ほどご説明したWorkdayのグローバルビッグバンプロジェクト(連結対象会社約100社の同時導入)をスタートさせていますが、22年度から連結ベースで人的資本に関する情報開示が可能な状況になってきました。約2万人から構成される人的資本について、地域・国・法人・Job profile・マネジメントレベル・報酬・多様性等について、正確な情報をタイムリーに把握できるようになります。ただ、先ほどもお伝えした通り、開示を進めるというよりは、その開示内容が当社の人材戦略上で何を意味しているのかについて、ストーリーとして伝えられるかどうかが我々の注力すべきポイントだと認識しています。

またストーリーという観点では、ISO 30414でも言われていますが、データを経年で見ていくことがとても重要です。単年で取得したデータをそのまま開示しても何のストーリー性も意味も持たないからです。例えば、数字が前年度から比較し下がったとしても、そこに経営戦略上の意図や想定されたシナリオか否か、といった説明を加えることで適切なモニタリングを社外ステークホルダーの皆様に行っていただくことが可能になります。

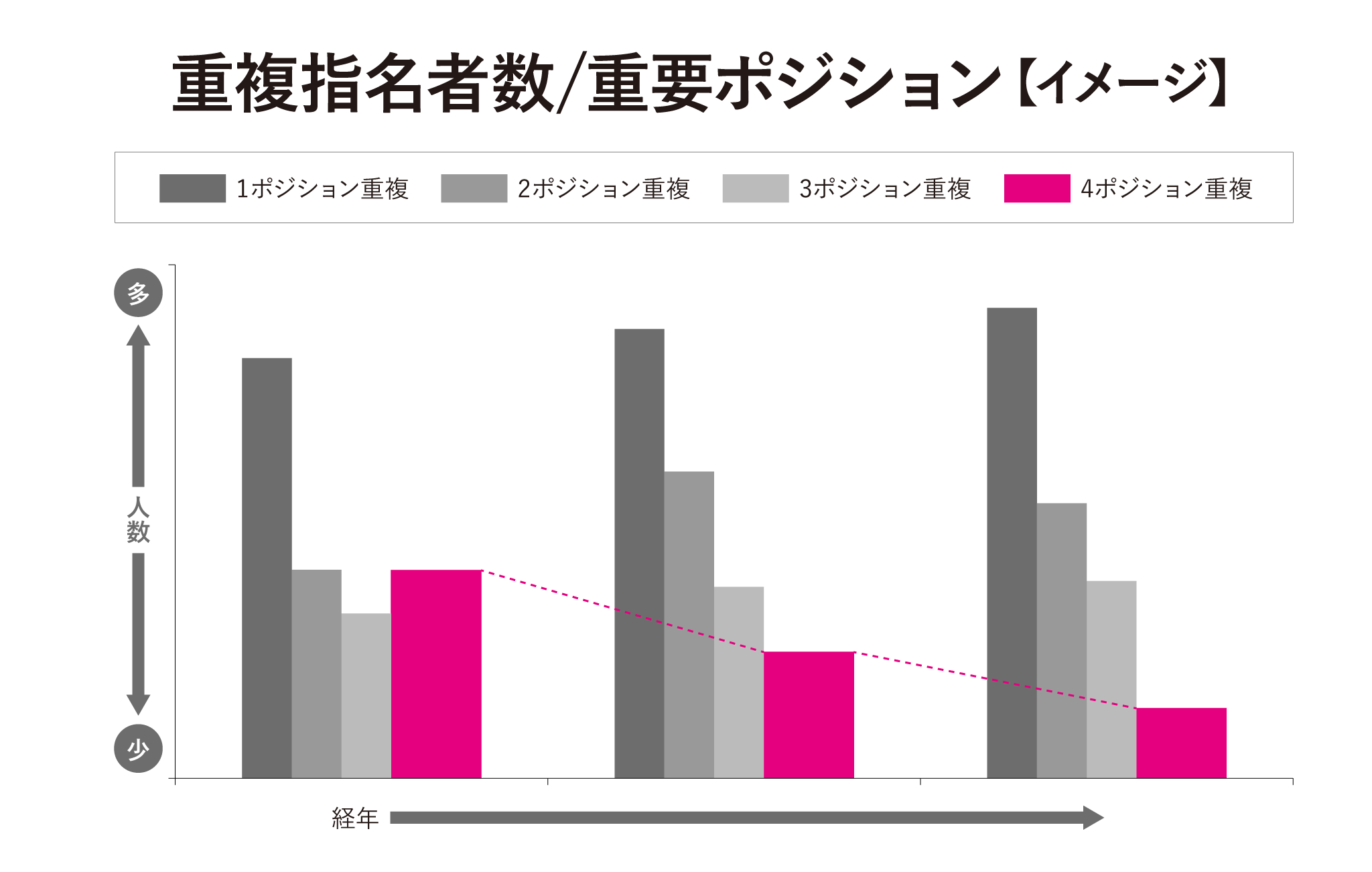

先ほどタレントマネジメント施策をモニタリングする指標の一つとして「戦略重要ポジション後継者準備率」を例として取り上げましたが、内部管理指標としてはそれに加えて「重複指名者数」や「ネットワーク分析図」を活用しています。「後継者候補準備率」は、タレントマネジメントを評価する量的観点の指標です。重複指名者数やネットワーク分析図は、経年でウォッチすることで質的な変化を捉えることができると考えています。

例えば、重複指名者数という指標を経年で分析した際、4ポジション以上ノミネートされている方が年々減少してきていたとします。これをどう捉えるか。一般的には4ポジションにもノミネートされてしまうということは、当該後継者計画そのものに実行性がない可能性があります。そのため当該重複指名に関する数値が減少していることは、後継者計画の質が向上しており、タレントマネジメントの実行性が高まっている、といったインサイトを得ることができるかもしれません。

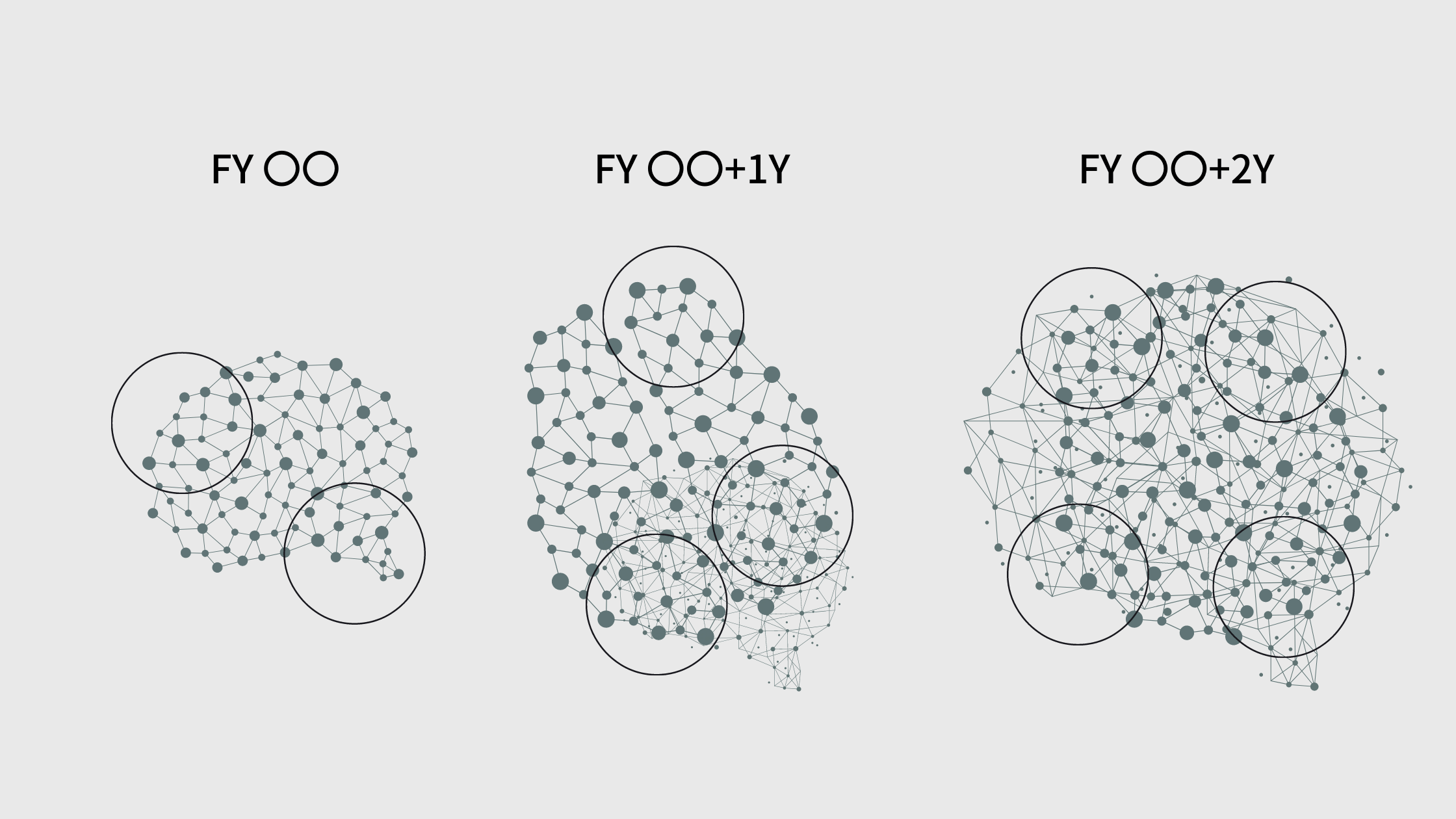

またネットワーク分析においては、同じ人がノミネートされたポジションとポジションを線(エッジ)で繋ぎ、当該エッジの量によってポジションを表す点(ノード)を大きく表しています。これも経年で比較すると、クラスターの在り様が変化している事実を読み取ることができるだけでなく、タレントマネジメント施策の結果として事業を跨る人材の登用が促進されつつある、といった実効性をデータから解釈し得る可能性があると考えています。

こういった分析が必ずしも我々の組織行動に大きなインパクトを即時に与えるとは限りません。しかしながら、経営戦略から連動した人材戦略があり、そこから落とし込まれたタレントマネジメント等の各種施策があって、現場で使われている後継者計画があるからこそ、こうした狙いある分析や評価ができます。こうしたアクションの積み重ねがとても大切であり、それらをストーリーとして今後も社内外に発信していきたいと考えています。

■合わせて読みたい「人事データ・人的資本情報」に関する記事

>>>「ピープルアナリティクス」の実践内容を知り、KKD(勘・経験・度胸)だけの人事から卒業するには

>>>「人的資本の情報開示」の世界情勢と「ISO 30414」出版に伴う日本企業の対策と未来

>>>「データドリブン人事(HR)」人事データを取得・活用して採用や配置に活かす方法とは

>>>「労働分配率」を活用してビジネスモデル・事業戦略を見直し、生産性向上につなげる方法

>>>「従業員データ」の収集・管理の重要性と、そのメリット・注意点について解説

編集後記

「外部情報に踊らされず、我々の企業価値を正しく投資家・株主に理解してもらうために、開示内容・方法のストーリーを考え続ける」この辻さんの言葉には、人的資本開示の本質が詰まっていると感じました。

国内・海外からあらゆる情報が日々飛び込んでくる中では、「とにかく理解して、まずは対応しなくては」というスタンスになりがちです。しかし、その取り組みの目的に立ち返り、定義から考えることこそが、遠回りのようで近道なのかもしれません。

➡️「人的資本マネジメント」についての推進、取り組みに関するご相談につきましてはこちらからお問い合わせください。

→ お問い合わせ