HRBPの具体的な実践内容を理解し、経営と事業のパートナーになるには?

※2021年4月9日更新

海外企業から広がり、国内ではYahooやDeNAなどのインターネット系企業でも推進されているHRBP(HRビジネスパートナー、ヒューマン・リソース・ビジネス・パートナー)の役割。近年では、ベンチャー企業やスタートアップでも、HRBPの考え方を自身の業務に取り入れている人事が増えています。

HRBP(HRビジネスパートナー)とは、企業戦略や事業戦略に基づいて人事戦略を構築する、経営・事業のパートナー。戦略的に人・組織の面から会社を動かしていくことが、今後人事の存在意義の一つになるのではないでしょうか。

今回は 、外資・内資含む2社でHRBPの役割を担い、現在はフリーランス人事として活躍されている佐藤薫さんにお話をしていただきました。

<プロフィール>

佐藤 薫(さとう かおる)

大学卒業後、大手アパレル企業、人材紹介エージェント、外資系企業、ITベンチャーを経て現在はフリーランスに。 キャリアの大半をBizDevで過ごした後、その中で得意としていた人材育成/組織作りの部分を更に伸ばしていくために人事にキャリアチェンジ。 外資系の物流企業においては、経営者・各事業責任者のパートナーとしてHRBPの役割を担い、その後ITベンチャーの人事部長として、人事戦略の立案から、評価制度、労務、採用までの仕組みを構築。 「人と組織を通して事業成長に寄与する」ことを人事のコアバリューと捉え、仕組みを作り、環境を整えることが強み。

▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

目次

HRBPとは?

──まず、HRBPとはなにか?ということについて教えてください。

HRBPとはHRビジネスパートナーとも呼ばれ、【Human Resource Business Partner】の略です。

企業戦略や事業戦略に基づいて人事戦略を構築する、経営・事業のビジネスパートナーで経営者や事業責任者の観点を持ち企業の業績や成果をもたらすための人事・組織を考えられるポジションとなります。

──では、HRBPの役割についてはどういったものなのでしょうか?

HRBPのコアバリューは、「人と組織を活用して事業を伸ばす」こと。経営者や事業責任者にとっての「ビジネス上のパートナー」として、人と組織の面からサポート、事業成長を実現するプロフェッショナルと定義されています。

分かりやすい例えで言うと、「芸能事務所のマネージャー」をイメージしてみてください。

例えば、お笑い芸人のマネージャーさんは、自身はお笑い芸人ではないものの、「お笑い」というものをよく理解しており、「担当する芸人を活かす」ための仕事を獲得してきますよね。誰よりもタレントのことを理解した上で、優しくサポートするだけではなく、厳しいことも含めて提言していきます。

それと同じように、現場との信頼関係を土台として、「人と組織を活用」して、最終的には事業を伸ばすところにコミットする。それが、HRBPの役割だと考えています。

HRBPの役割を果たすための実践内容

──HRBPの役割を果たすには、具体的にはどのようなことに取り組むのでしょうか?

HRBPの仕事をする上で一番大切にしているのは、現場の信頼獲得。これが一丁目一番地です。

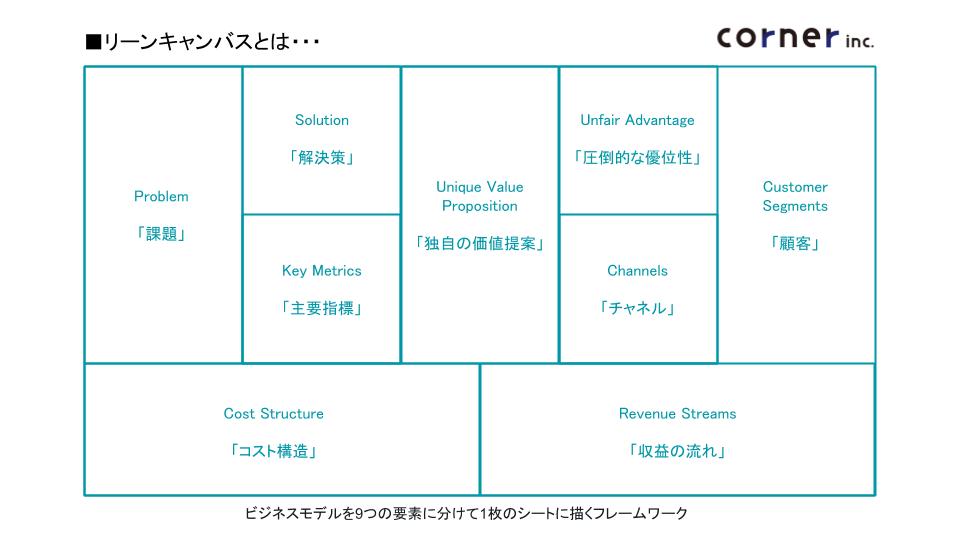

この信頼を得るためには、何よりも事業理解が必要ですし、分からないことは素直に聞くこと。最低でも、その事業のリーンキャンバス(※以下図を参照)を完成できる状態には理解を深めておく必要があります。

その次に、中期経営計画等から、「いつまでに、どこに向かいたいのか」を確認し、現状と照らし合わせて「人と組織に関しての課題」を自分なりに洗い出します。それを、事業部長とすり合わせをしていきます。

これができている人事は少ないと思うので、おそらくこれだけでも現場の信頼獲得に繋がるのではないでしょうか。

──事業の目指す状態から逆算して、課題を見つけると。

よくある人事の仕事として、「渡された採用計画どおりに人を採用する」というのがありますが、これは、HRBPの仕事とは違います。そもそも「この採用計画通りに採用すれば、事業計画は本当に達成できるのか」という視点で前提から疑うことが大切です。

私はよく、「現場の信頼獲得」や「現場の納得感を大事にする」と言っていますが、誤解して頂きたくないのは、それは「現場から言われたことに振り回される」という事とは全く違うということです。

最終的にコミットすべきなのは「事業成長」ですから、常にそこから因数分解して考える姿勢が必要と感じています。時に現場と意見が食い違うこともありますが、そこは徹底的に健全な対話を通して、共に事業を伸ばすための最適解を探し続けます。

──言われたことをやるのではなく、事業側のパートナーになるのですね。

そうですね。「人と組織の面」におけるプロフェッショナルとして、対等なパートナー関係でいる事が重要です。あとは「従業員の労働生産性」という数値に責任をもつという視点があると良いと思います。ある程度大きな組織でないと難しいかもしれませんが、HRBPが持っておくべき指標の一つです。

HRBPとして活躍するために必要なスキル

──HRBPの役割を担うには、どのようなスキルが必要でしょうか?

何をおいても、現場での事業経験・マネジメント経験です。

HRBPのコアバリューが、「人と組織を活用して事業を伸ばすことにコミットする」ことであるとすれば、まず、現場で泥臭く売り上げを作ってきた経験(事業経験)は必要です。

その事業で売り上げをつくる、利益を伸ばしていく「勘所」が分かっていないと、事業を伸ばすことにコミットするのは難しいのではないでしょうか。

分かりやすく言うと「採用」業務を切り取っても、その事業を伸ばすために必要なスキルセット・コンピテンシー等のマインドセットは、実際に現場で、事業を伸ばしてきた人間ほどよく知っていますよね。

──実際に事業を経験してきたことが重要なのですね。マネジメント経験はなぜ必要なのでしょうか?

どこの企業でも「ミドルマネジメント不足」が課題として挙げられるかと思いますが、組織の成果を最大化するためには、「個」の強みをどう活かしていくかは重要な観点です。

この点で、マネージャー陣にアドバイスをするのも役割の一つですから、自分自身にマネジメントレイヤーとしての成功体験があることも重要な要素になります。

──経験以外の部分では、身に付けておいた方がよいことはありますか?

近年では、「人事=経営」の概念も浸透してきて、HRBPだけでなく、CHROや戦略人事という言葉もよく見るようになりました。

ただ、大事なのはポジション名ではなく、「そのポジションで何をするのか」ということ。

HRBP、CHRO、戦略人事…どれもカッコ良いネーミングなのですが、「憧れ」だけでそのポジションを目指すのはお薦めできません。

私も一時期、その傾向があったのですが、今は純粋に「人と組織を生かして事業を伸ばす人事」を体現していきたいと思っていますし、たまたま「HRBP」という名前が付いているだけだと思っています。

「人と組織を活かして事業を伸ばす」ためには、やはり良質な「インプットとアウトプット」が大切になります。本を読むだけでなく、ディスカッションなどを通してのアウトプットも欠かせません。

繰り返しになりますが、HRBPとしてバリューを発揮するためには、事業理解が必須なので、同じ「人事」の人たちだけではなく、「経営者」「エンジニア」「マーケター」といった他の職種のプロフェッショナルたちに話を聞きにいくことも大切になります。

■合わせて読みたい「人事体制」関連記事

>>>企業に求められ続ける人事のキャリア形成のポイントとは

>>>人事部に求められる役割・機能とは

>>>VUCA時代の組織進化を支える「アジャイル人事」の実践方法

>>>次世代のプロ人事に欠かせない「プロジェクトマネジメント力」とは

>>>「人材マネジメントポリシー」を策定し、事業推進を強化する方法とは

>>>「CoE(センターオブエクセレンス)」を導入し、人事業務の専門性・サービス品質を高めるためには

お薦め本4冊

──最後に、HRBPとして「インプット」のためにお薦めの本があれば、教えてください。

本日お伝えしたことを実践するために、参考になる4冊をご紹介します。

『入門 起業の科学』/日経BP社/田所雅之 著

「起業が成功に至るプロセス」の全体像が分かりやすくコンパクトにまとまっています。

事業が新規事業であったりした場合は、そもそもPMFまでどのような道のりを辿るんだっけ?ということも分かっておきたいところです。元々の「起業の科学」は少し難しいので、最初は入門編でも十分、お薦めです。

『ワーク・ルールズ!』/東洋経済新報社/ラズロ・ボック著

Googleの人事の仕組みとは?同社の人事担当上級副社長が全てを書いた一冊。言わずと知れた名著ですが、グーグルの施策を真似るというよりも、「人と組織への考え方」そのマインドセットの部分に学ぶべき点が多いです。

『伝え方が9割』/ダイヤモンド社/佐々木圭一著

HRBPは事業部長やMGR陣と密にコミュニケーションを取らなくてはなりません。いかに現場の納得感を持ってもらうかも非常に重要です。オペレーショナルな人事的な対応ではなく、相手に気持ちよく動いてもらえるかの基本姿勢が学べる一冊です。

『ビジネスモデル for Teams 組織のためのビジネスモデル設計書』/翔泳社/ティム・クラーク著

「事業を伸ばすためのチームビルディングってどうやるの?」について、戦略から実務までを幅広くカバーしています。フレームワークを活用することで、頭が整理でき、戦略が立てやすくなります。また、全体的に文字と絵や図のバランスが良く読みやすい一冊です。